子どもの体力低下は環境が要因

子どもの体力は1985(昭和60)年ごろをピークに低下傾向が続いてきました。近年ようやく低下が止まり、回復傾向と言われていますが、ピーク時と比べるとまだまだ低い現状です。この原因は以下のことが考えられます。

- 遊びの変換(外遊びや体を使った遊びの減少)

- 生活の利便性による身体活動量の低下

- 子どもたちの周囲環境の変化(仲間・空間・時間の3間の減少)

- 生活習慣の悪化(栄養不足・運動不足・休養不足)

- 運動実践の2極化

これらのことは、実は、子どもが解決することではなく、周りの大人がしっかりと認識し、子どもたちと一緒に取り組みながら導いてあげる必要があります。まずは、体力・運動能力低下の原因とされる5つの項目を改善するように努めましょう。

発育発達に応じた運動(遊び)を

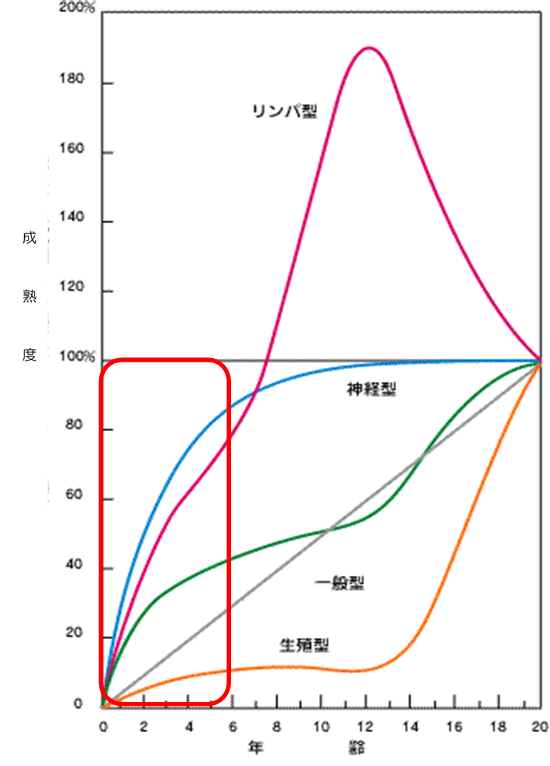

前回の記事でも「体力づくりは発育・発達に応じて」ということを強調しました。これには理由があります。「スキャモンの発育曲線」というグラフで、ご説明します。

このグラフは、20歳でリンパ型・神経型・一般型・生殖型の4型が100%成熟するとし、各年齢の発育・発達の程度を表しています。角度が急な型がその時期に伸びることを表していますが、今回は、乳幼児期(0~6歳)に注目してください。神経型が6歳までに約90%成熟することが分かります。つまり、この時期に体を巧みに操作する能力がほぼ出来上がるといっても過言ではありません。この時期に多様な動きを経験すること、頭と体を連動させて遊ぶような活動を多く取り入れることが、学童期以降の体力・運動能力の向上につながることになります。

ただし、頭に入れておいてほしいことが2つあります。

- 個々の成長には個人差がある。

- 成長(発育)は、部位や機能によりパターンがある。

このことを大前提に、個人の発育・発達に応じた運動遊びを実践しましょう。

具体的な運動遊びは、こちらのホームページをご覧ください。

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/index.html

(公益財団法人日本スポーツ協会)

◆小川耕平(おがわ・こうへい)◆

富山福祉短期大学幼児教育学科講師・NPO法人笑顔スポーツ学園理事長

短大教員として学生に幼児体育や運動遊びについて指導する傍ら、幼児向け運動教室の講師やスポーツ少年団の監督も務める。スポーツ愛好家への健康・体力づくり指導や、富山県出身のオリンピック・パラリンピック選手へのサポートも行う。