健康づくりの三原則

昔から、「よく食べ・よく遊び・よく寝る」子は育つと言われていますが、この通りで、健康づくりは「栄養・運動・休養」の3つの実践が重要になります。具体的には、

- 好き嫌いなく何でも食べること(栄養)

- 屋外で友達と楽しく体を動かすこと(運動)

- 一日10時間程度の睡眠をとること(休養)

が挙げられます。この3つを取り入れて、元気で活発な子ども(アクティブキッズ)を目指しましょう。

文部科学省が幼児を対象に作成した幼児期運動指針では「様々な遊びを中心に、毎日計60分以上、楽しく体を動かすことが大切」とあり、日本スポーツ協会が小学生を対象に作成した子どもの身体活動ガイドライン(アクティブ・チャイルド60min)では「子どもはからだを使った遊び、生活活動、体育・スポーツを含めて、毎日最低60分以上からだを動かしましょう」と示され、どちらも60分以上楽しく体を動かすことに焦点を当てて提唱しています。日中に体をしっかり動かすこと(運動)は、先に述べた栄養、休養とも密接な関係があります。

体を動かしてエネルギーを消費することで自然と食欲が湧いてくることや、適度な疲労感が夜の心地よい睡眠を誘うことなどが考えられますので、まずは、体を動かすことから始めてみましょう。この3つの約束は子どもも大人も同じように実践できることなので、是非、ご家族で実践しましょう。

体力づくりは発育に応じて

今年2月には韓国・平昌で冬季オリンピックが開催され、子どもたちも一流の選手のプレーを見ながらトップアスリートに憧れを持ったことでしょう。また、2020年の東京オリンピックに向けてスポーツ熱も一層高まり、保護者の中にはお子様を将来オリンピック選手にしたいと思う方もいらっしゃると思います。

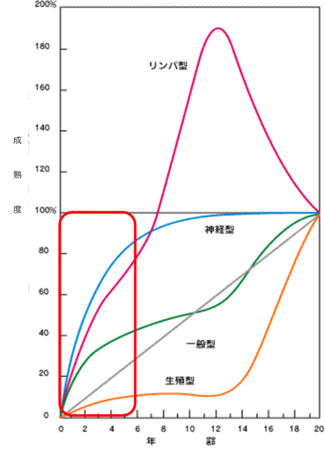

熱が入り過ぎるあまり、どうしても早くから1つのスポーツに特化して専門的なトレーニングを実施することが良いと思われがちです。しかし、子どもの体はまだまだ未発達な状態ですので、過度なトレーニングを実施することは、逆に子どもの体に悪影響を与えることもあります。種目によっては早くからのトレーニングが成績に好影響を及ぼす場合もありますが、子どもの時(およそ0~12歳)は、筋肉系よりも神経系がとても発達する時期なので、幼児期運動指針や子どもの身体活動ガイドラインにもあるように様々な遊びを中心に楽しく体を動かすことが重要です。

小さい時に多様な動きを経験することで自然に身体能力が高まります。また、楽しくスポーツを行うことで長く競技を続けることにもつながります。まずは、楽しく体を動かすことから始め、中学生なって身長や体重の成長がある程度落ちついたころから専門的なトレーニングや筋力トレーニングを行うようにしましょう。

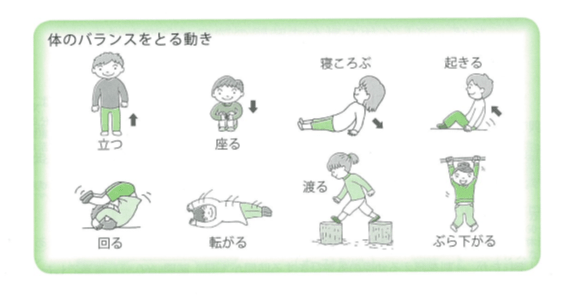

【子どもの時に獲得したい動き】

▼体のバランスをとる動き

たつ・座る・寝ころぶ・起きる・回る・転がる・渡る・ぶら下がる

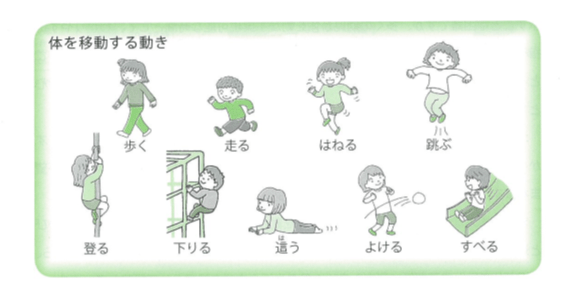

▼体を移動する動き

歩く・走る・はねる・跳ぶ・登る・下りる・這う・よける・滑る

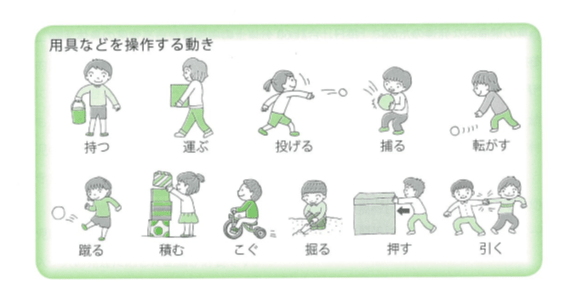

▼用具など操作をする動き

持つ・運ぶ・投げる・捕る・転がす・蹴る・積む・こぐ・掘る・押す・引く

◆小川耕平(おがわ・こうへい)◆

富山福祉短期大学幼児教育学科講師・NPO法人笑顔スポーツ学園理事長

短大教員として学生に幼児体育や運動遊びについて指導する傍ら、幼児向け運動教室の講師やスポーツ少年団の監督も務める。スポーツ愛好家への健康・体力づくり指導や、富山県出身のオリンピック・パラリンピック選手へのサポートも行う。