「フランス人が傲慢(ごうまん)でいられるのは、ベルサイユ宮殿があるからだ」

パレスホテル東京のフランス料理レストラン「エステール by アラン・デュカス」で開催された昼食会にて、デュカス氏がユーモアを含んで語った一言です。どこの国もまねできないほどの壮麗、その極みにして文化の象徴とも言える宮殿の存在が、フランス人の集合的な誇りの根拠になっている、と。本気を出せば、あれほどのものを創れるのだという文化遺産、それが未来の世代の精神の礎になっているということでしょう。

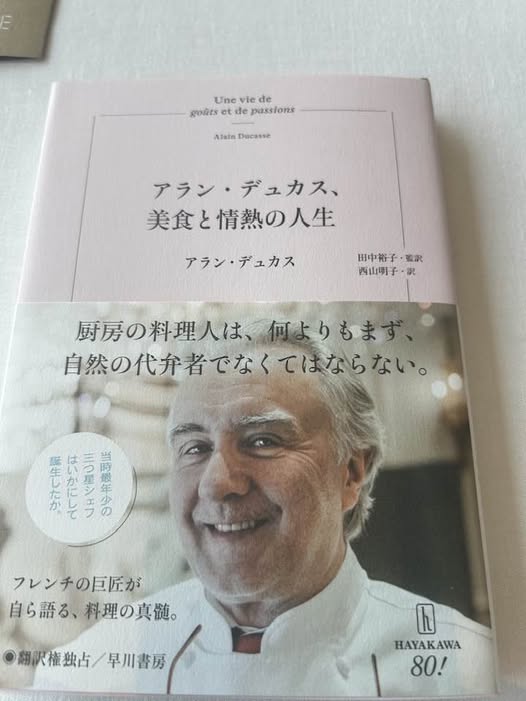

語る本人こそ、究極を追求してきた巨匠です。世界で30店舗以上のレストランを手がけ、ミシュランの星を合計17個獲得。「最も多くの星を持つシェフ」であり、フランス的王道ラグジュアリーの体現者です。

デュカス氏の料理哲学の核心には、「自然の代弁者としての料理人」という姿勢があります。「エステール」ではフランス料理の伝統技術に、日本の素材と感性を織り込み、日本で出会った「第5の味」ことうま味、さらに苦みや無味まで活かす皿で斬新なレストラン体験を提供します。彼の料理が記憶に残るのは、「自らの土地と歴史を抱えながら、世界中を観察し、影響を受け、学びつづける」本気の覚悟から生まれているからにほかなりません。

1984年、飛行機事故の唯一の生存者となったという過去も、デュカス氏の覚悟を深めたできごとでした。長く語られることのなかったこの話は、新著『アラン・デュカス、美食と情熱の人生』(早川書房)で明かされています。自由を奪われる体験を経て、「新しいものを発見したい、人と出会いたい、学びつづけたい」という衝動が高まったといいます。ある朝、決意して再び空へ飛び立ち、今では週に2、3度、世界を飛び回っています。

恐怖を乗り越えて腹を据えた人の言葉は深い。デュカス氏は、無謀に見えるプロジェクトを引きうけたときのことを振り返り、このようにも書いています。「わずかな狂気と無自覚が必要だ」と。合理性だけではたどり着けない領域があることを、経験を通して知っているのでしょう。

ルールから外れていると言われたら、もっと外れる。高すぎると言われたら、さらに高価にする。苦すぎると批判されたら、さらに苦みを際立たせる。その徹底が、常識をゆさぶり、ラグジュアリーの革新をもたらしてきました。

こうした挑戦は、ベルサイユ宮殿内の王の食卓のようなレストラン「オール」だけでなく、近年、デュカス氏が取り組んでいる大衆食堂「サピド」にも貫かれています。彼のなかでは、華やかなフレンチと素朴なセルフ食堂のあいだに矛盾はありません。なぜなら、「大地がすべてを結びつけている」から。

「明日は、より良い日になると信じなければならない」

不確実な時代にあって、デュカス氏が語ったこの言葉は、願望ではなく、未来を選び取る意志として響きます。恐れに足を止めるのではなく、時にわずかな狂気を携えてでも挑戦し続けること。そこにこそ次の時代に希望を与えるラグジュアリーが宿ることを、デュカス氏の足跡は示唆します。

文化遺産とは、ある時代における熱と狂気をともなった挑戦の結晶でもあります。デュカス氏は、料理を通じて、それを現在進行形で生み続けています。

中野香織/なかの・かおり 富山市出身。服飾史家として研究・講演・執筆・教育・企業アドバイザリーに携わる。東京大学大学院修了。英国ケンブリッジ大学客員研究員、明治大学特任教授などを務めた。ラグジュアリー文脈のなかで伝統文化を考える「雅耀会」アドバイザー。最新刊『「イノベーター」で読むアパレル全史 増補改訂版』(日本実業出版社)。