2年ほど前の本連載で自分が書いた内容に複雑な思いがしています。Vol.3「豪華客船が難破する前に」という記事です。

まず、現在のラグジュアリービジネスは眼前に氷山を控えたタイタニック号のようだ、と書きました。それが的中したようです。ブルームバーグの報道によれば、2024年3月以降、ヨーロッパの高級ブランド企業の時価総額は38兆円あまり吹き飛びました。エルメスやプラダはそのなかでも健闘していますが、LVMHは大幅な売り上げ減少を記録し、グッチを所有するケリングはさらに二ケタ台の減少と報じられました。

需要減少の背景にあるのは、過度に依存していた中国市場の縮小です。それに加え、「ラグジュアリー疲れ」という要因が指摘されています。シャネルの幹部がスイスの日刊紙「ル・タン(Le Temp)」で指摘していますが、「顧客がこの業界の存在意義に疑問を持ち始める感覚が広がっている」と。

あまりにも大量に流れるラグジュアリー製品の情報からはもはや稀少性や特別感といった魅力は感じられず、セレブを使った過剰なマーケティングには食傷気味、といった感覚は、少なくない方が共感するところではないでしょうか。

もう一点は、私自身が書いたこのフレーズです。

「ラグジュアリーと一口に言っても、目指すべきはヨーロッパ型ラグジュアリー産業の方向ではなく、私たちが古くからなじんできた独自の思想や土地の固有性に支えられた、本来の豊かさを再評価する方向です。あ、今やそれが各地に根を下ろす安売り量販店であったりするのでしょうか?」

まさかの「各地に根を下ろす安売り量販店」。そうです。くら寿司、ゲームセンターのラウンドワン、中古衣料のセカンドストリートといった、低コスト・高体験価値の日本発ビジネスが、アメリカで大成功しているのです。

ブランド力やステータスを追い求めず、世界をより良くとか日本の美を世界に、といった大義もかかげません。手軽で気軽な楽しみで満足する顧客層を対象とするビジネスが、とくに現地の慣習に合わせることもなく、日本のやり方そのまんまで受け入れられているのです。インバウンドの影響も大きいと思われます。

意識高くブランディングをせず、ゆるさを許容しありのままでいくという方式は、実は、ラグジュアリーが最重視する「本物であること(オーセンティシティ)」という条件にくしくも合致しています。

土地の固有なカルチャーに根差した「本物」であること。文化多様性が称揚される時代においては、ラグジュアリー領域においても大衆ビジネスにおいても、それが最も人を魅了する要素であり、同じ価値観に共鳴する世界のどこかとつながることができる鍵でもあるという発見は、新鮮でした。新たなグローバリズムの到来を見る思いがします。

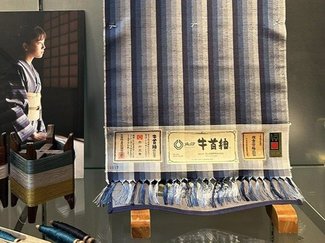

そんな流れを確認できた今、欧州ラグジュアリーとは異なる魅力をもつ日本のラグジュアリーも、自信をもって届けていける潮流が生まれることを願っています。