富山市民プラザで開催中の「95歳セツの新聞ちぎり絵原画展」(7月7日まで)に合わせて開かれた「新聞ちぎり絵体験会」に、娘と参加しました。

募集当日は午前9時には定員に達したそうで、失礼ながらちぎり絵の人気の高さに軽く驚きました💦(そういう私も午前7時半に申し込んでいます)

この日の講師は、北日本新聞販売店主の奥様(推しキャラは無惨)でした。

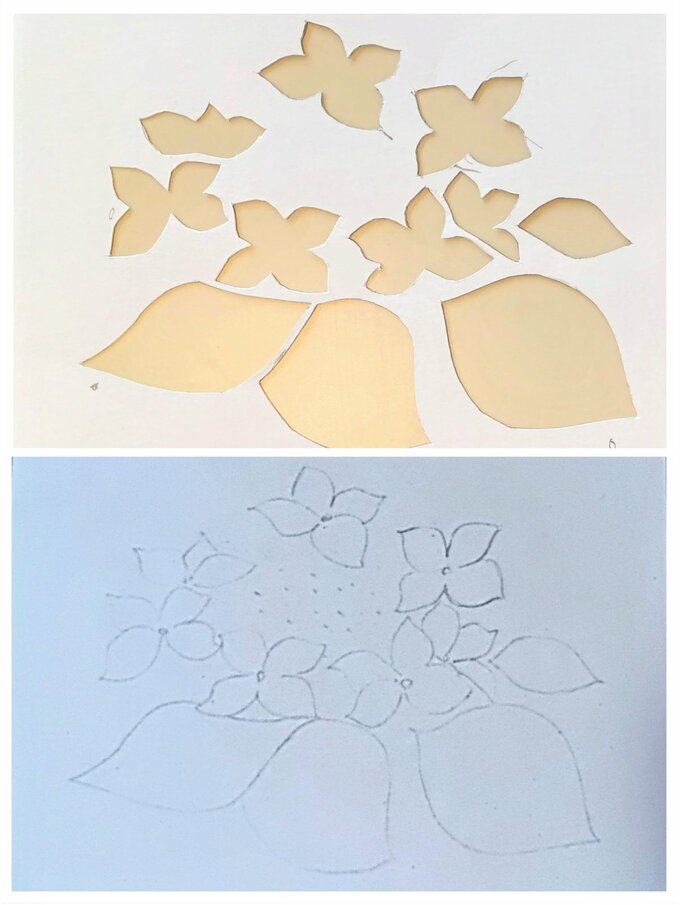

テーマは「季節の花」で、アジサイとヒマワリの初心者向け制作キット(下絵が描かれた台紙と型抜きされた厚紙)、新聞、のり、筆、鉛筆、消しゴムなどが用意されていました✨

本来ならアジサイとヒマワリのどちらかを選ぶのですが、娘(推しは天元)は『青い彼岸花』を作りたかったので、型紙を使わずに作ることにしました。

娘はこだわり派で、いつも時間内に完成できないので、私(推しは義勇)はサポートに回りました。

では、体験会で教えてもらったお花のちぎり絵の作り方を紹介します🌻

①台紙に下絵を描く

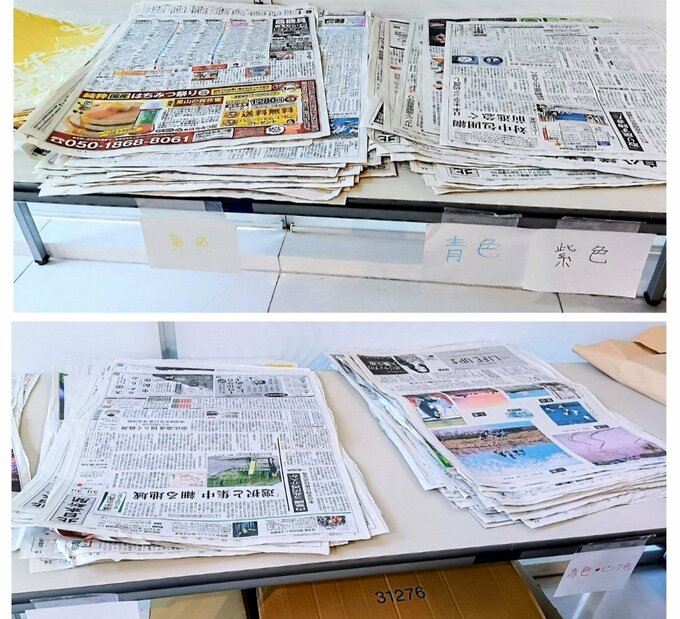

②色分けした新聞から、自分のイメージに合うものを選ぶ

*セツさんがおっしゃっていた通り、色選びは一番重要!

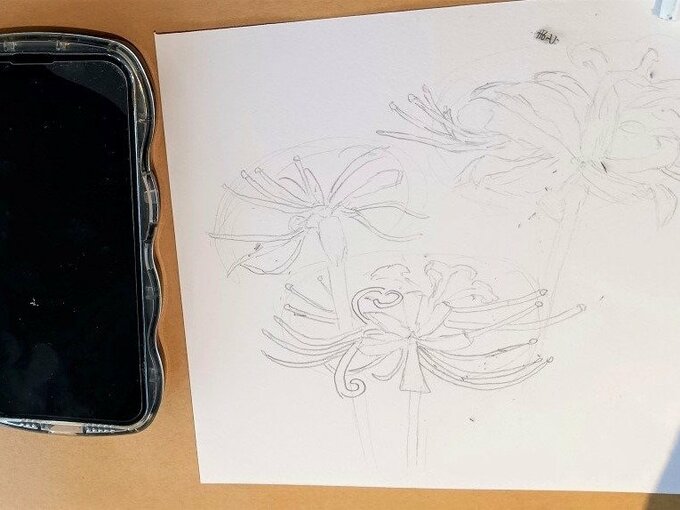

③新聞に、鉛筆で下絵の輪郭を描く

*新聞は大きいままだとちぎりにくいので、あらかじめ程よい大きさにちぎっておくといい

④ ③の線より大きめにちぎる

*新聞は縦方向の方がきれいにちぎれる

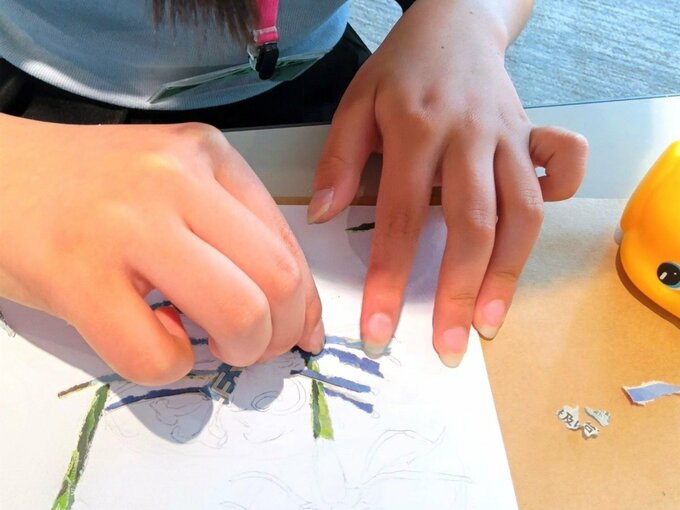

*左手で新聞を押さえて、右手を小刻みに動かしてちぎる

*③を飛ばし、ぶっつけ本番でちぎってもOK!

⑤鉛筆の線が気になる場合、消しゴムを押すようにして線を消す

⑥のりを紙皿に取り、ちぎったパーツに筆でのりを付ける

*のりが強すぎる時は、紙コップに入れた水で薄めて使う

*のり付けはケント紙などの上で行う(チラシや新聞紙でもOK)

⑦ピンセットで紙を整えながら貼る

*他の色味を重ねたり、ふちどりをしたりする

*葉や茎を先に貼ってから、花びらを貼ると立体感が出る

*花びらは対角線に貼っていくと、キレイに仕上がる

彼岸花の花びらはとても細いので、娘は苦戦していました。

そこで講師の方に助けを求めると「細くちぎりたい時は新聞を手に持ってちぎる方が良い」とのことでした。

そして「途中で切れても、台紙に貼るから問題なし!いくらでも修正できるのがちぎり絵」と。そのお言葉に、私も娘も納得。

ちなみに、色は以下の新聞写真を利用しました。

青い花:サッカー選手のユニフォーム、温泉など

緑の茎:サッカー選手のユニフォーム、ネギ、レタスなど

黄色のやく:あんどん、卵焼き、コロッケなど(黄色は新聞であまり使われないため貴重らしいです)

完成した作品は、100円ショップで売っている額に入れると、まるでプロの作品のよう!パッと見ですが…

中に文字やゆるキャラなどをしのばせ、セツさんの作品のように遊び心を取り入れました。

また、娘は落款印を作る代わりに、印もちぎり絵で表現しました。

額の縁をデコシールなどで装飾すると、なお素敵になります。

一度作業を始めると、ざわざわしていた会場も、皆さん集中してシーンとなる時間がありました。

頭も指先も使うので、子どもはもちろん親・祖父母世代にもいいかもしれません。

セツさんのちぎり絵も、じっくり鑑賞しました。

偶然にもちぎり絵になった牛乳と食パンが、普段うちにあるものだったので、面白かったです。

富山展のために制作された『鱒寿司』もおいしそうでしたが、当初は『白海老』を作る予定だったそうです。

けれども『白海老』を表現するのが難しく、『鱒寿司』に変更になったとか。『白海老』も見てみたかったです。

おいしそうな料理やユーモアのある食品パッケージなども感動ものでしたが、セツさんのお言葉も心に刺さりました。

90歳からちぎり絵を始めたセツさんも尊敬ですが、ちぎり絵を勧めた娘さんも、お母様のことをよく分かっている素敵な方だと思いました。

体験会でちぎり絵のポイントを教えてもらったので、私も家でちぎり絵に挑戦してみました!

以前フェルトで作ったうちわのデザインとほぼ同じものです。

私の技術力の問題もありますが、ちぎり絵の方が複雑な色合いが表現でき、味わい深い気がします。

やっぱり色選びに時間を費やしたので、普段からたくさんの色のストックをしておくといいですね😉