このままでは医療が崩壊

国はいま、「上手な医療のかかり方」を呼び掛けています。どんな思いがあるのでしょうか。厚生労働省医政局総務課長補佐の中澤宏和さんは「国民一人ひとりに医療にかかる際の正しい知識をもってもらい、不要不急な医療機関の受診を控えてもらうことで、必要な人、必要なときに適切な医療が提供できるようにする取り組みです」と話します。

実際、医療の現場は深刻です。例えば医師の労働時間。総務省の調査(平成24年度)によると、週60時間以上働いている医師の割合は41.8%でした。他の調査でも4割近くの勤務医が当直日の平均睡眠時間を4時間以下と回答しています。

重大な事故には至らないものの一歩手前の「ヒヤリ・ハット」を体験した医師は8割近くに上っています。自分の都合の良い時間や「とりあえず」で駆け込んでしまうコンビニ受診を控えるなど、何らかのアクションを起こさないと、大事な医療が崩壊してしまいます。

夜間・休日診療は重篤、急患の人のため

では、「かかり上手」になるにはどうしたいいのでしょう。中澤さんは「まずは気軽に相談でき、適切な判断を仰げる、かかりつけ医を持ちましょう」と話します。

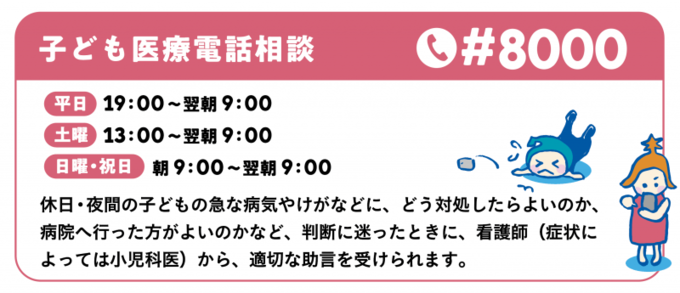

電話による相談窓口も紹介してくれました。「時間外の子どもの急病なら『#8000』があります」。平日の日中であれば、利用している病院の「相談窓口」の活用もおすすめしてくれました。

「夜間や休日診療は、症状が著しく重い急患の人たちのためであることも覚えておいてください」と中澤さん。一人ひとりの正しい理解、受診が、医療の現場を支え、必要になったときに適切な医療を受けられることにつながります。

「安心マーク」で感染防止対策を徹底

一方で、コロナ禍の今、通院を控えている方がいるかもしれません。過度な受診控えは、かえって健康リスクを高めてしまいます。

中澤さんが医療機関の取り組みとして挙げたのが、日本医師会や日本歯科医師会の「みんなで安心マーク」です。

チェックリストに回答し、感染防止対策に取り組む病院に発行しています。医療機関は皆さんが安心して来院できる環境づくりに取り組んでいますので、コロナ禍でも過度な受診控えはせず、必要な診療を受けましょう。