100年近い歴史を持つ日本のラジオ体操。田中さんは「一畳のスペースと1曲を聞く時間があればできますよ」と話します。

13の動きには、それぞれ「肩凝り予防」「血行促進」などの効果がありますが、田中さんは「通して体操することに意味があります」と力を込めます。順序よく運動刺激を加えて少しずつ筋肉をほぐし、血液の循環を促す内容になっているそうです。正しく動かせば「きつい」のではなく、「気持ちいい」のだとか。

それでは、順番に見ていきましょう。初回は1~3番です。あ、あの音楽と掛け声が聞こえてきましたね。「♪腕を前から上げてのびのびと伸びの運動~」

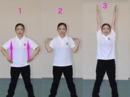

まずは1~3番までの動きを通して動画でご覧ください。

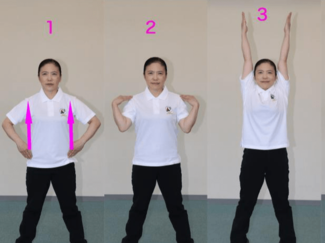

1番:伸びの運動

▽動き=背筋を伸ばしよい運動姿勢をつくります

▽効果=正しい姿勢づくり、肩凝り予防、リフレッシュ

(立ち姿)背筋をぐっと伸ばして、足は、両足のかかとをくっつけ、こぶし一つが入るぐらいにつま先を広げて立ちましょう。立ち姿は、身長を測るときのようなイメージです。

(動かし方)1、2で腕を前から上にあげて、3、4で横からおろします。この時、かかとは床に着けたまま。両手を前から上にあげ、背筋をぐっと伸ばしてさらに良い運動姿勢を取っていきましょう。2回繰り返します。

2番:腕を振って足を曲げ伸ばす運動

▽動き=足を元気よく動かし全身の血行を促す

▽効果=血行促進、肩凝り予防、転倒予防

かかとを引き上げつま先立ちの状態から腕を振って足を曲げ伸ばします。

腕を振り戻して交差しながらかかとを下ろして上げます。手を深くクロスし、腕を振りながら足を元気よく曲げ伸ばすのがこつです。一連の動きを8回繰り返します。

3番:腕を回す運動

▽動き=肩回りの筋肉を柔軟に保ちます

▽効果=肩凝り予防、血行促進、首の疲労回復

腕を肩の外側から内側へ大きく回します。続いて反対に内側から外側に回します。腕や肩の力を抜き、遠心力を使って腕を大きく回して肩の凝りをほぐしていきましょう。

動きをチェックするのに、家族に横に立ってもらいましょう。前ならえをした腕と腕の間を通すようにして外側、内側と大きく回します。

どうですか。足、かかと、それぞれに気を付けて動かすと、結構な運動になっていることにお気づきいただけたと思います。

次回は、いよいよ動きから大きくなる4~8番の動きをマスターしましょう。最終回は9~13の動きを解説します。

ラジオ体操第1を1~13まで通してご覧になりたい方は、下記の動画をご覧ください。

田中裕子(たなか・ゆうこ) 富山市在住、日本体育大体育学科卒、県内で初めて全国ラジオ体操連盟の認定を受けた1級ラジオ体操指導士。小中学校や地域で「ラジオ体操・みんなの体操」の普及に取り組むほか、富山市民大学での「リズム体操」など、幼児からお年寄りまで健康づくりのための運動指導に幅広く取り組んでいる。