ラジオ体操は、今回動き方を解説している「第1」に加え、「第2」があるのは、皆さんご存知ですよね。約3分で動きは13種類という点は同じですが、対象がやや異なるんです。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる第1に対し、第2は職場用の体操として青壮年向けに作られています。

飛んだり跳ねたりする複雑な動きが多く、運動の強度が高くなっているのが特徴です。ほら、はじまりの伴奏も第2は「♪タンタターン、タンタターン」とアップテンポなピアノのメロディーで始まりますよね。

ちなみに、戦後まもなくは第3もあったんです。両腕を大きく回して屈伸したり、両足を開閉してリズム良く跳びはねたりと、より複雑な体操だったんですが、この「難度の高さ」が災いしました。ラジオでは、声の説明だけで動き方が正しく伝わらず、わずか1年半の放送で終了してしまいました。

歴史を紐解けば話題が尽きないラジオ体操。実は、富山とも深いつながりがあるってご存知でしたか。詳しくは次回でご紹介します。

今回は4~8番の動きを見てみましょう。まずは、動画をご覧ください。

4番:胸を反らす運動

▽動き=正しい姿勢をつくり、呼吸器官の働きを促進

▽効果=呼吸機能アップ、正しい姿勢づくり、血行促進

左足を横に開き、腕を横に振ります。息を吸いながら胸を斜め上に上げ、胸を反らしたら、息を吐きながら腕を振り下ろします。この時、手のひらが後ろを向くぐらい腕全体をねじってください。胸から腕、手のひらまで、1本の棒を絞り込むような感じです。

以上を4回繰り返しましょう。深い呼吸を心掛け、顔が上を向きすぎないようにしてください。

5番:体を横に曲げる運動

▽動き=普段動かすことのない脇腹の筋肉を伸ばす

▽効果=柔軟性アップ、正しい姿勢づくり、消化器官の働き促進

右腕を上げ、体を横に曲げる動きを2回繰り替えします。反対側も同様に動かしてください。以上の動きを2回行ってください。前かがみにならないように、腕は真横から上げましょう。わきの下の筋肉は普段の生活ではあまり使わない「おさぼり」の筋肉。しっかりと伸ばしましょう。

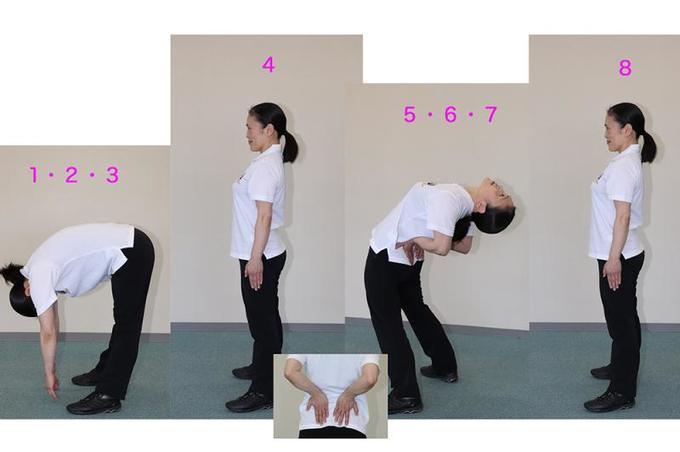

6番:体を前後に曲げる運動

▽動き=背・腹部の柔軟性を高め、腰への負担を軽くする

▽効果=腰痛予防、疲労回復、柔軟性アップ、内臓器官の働き促進

弾みをつけて上半身を前に1、2、3と3回曲げてください。この時、顔は股の間から向こうを見るようにしましょう。

4で一度上半身を起こして体制を整えたら、両手の手のひらを、腰の後ろにしっかり当てて上半身をゆっくり反らします。体を後ろに曲げるというよりは、手のひらで腰を前に押し出すようなイメージです。

以上の動きを2回繰り返します。前屈では、首や肩の力を抜き、上半身の重みで弾みをつけましょう。

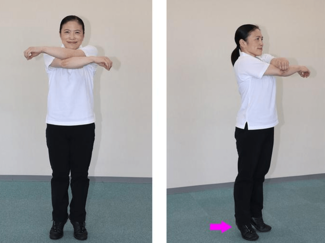

7番:体をねじる運動

▽動き=背骨の動きを柔軟にし、良い姿勢をつくる

▽効果=正しい姿勢づくり、内臓器官の働き促進、腰痛予防

腕を軽く振りながら、体を左、右、左、右とねじってください。続いて、腕を斜め上へ振りながららせん状に体をねじります。体を後ろにねじる際、顔は真後ろを向くぐらいしっかりと動かしましょう。

以上の動作を2回繰り返し、反対側も同様に行ってください。腕を振る勢いにつられてかかとが上がったりしていませんか。せっかくのねじる運動の効果が落ちてしまいます。両足はしっかり地面につけたまま体を動かしてください。

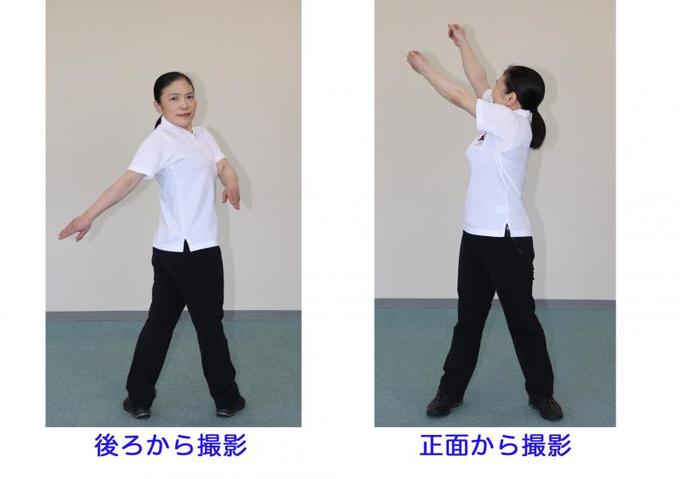

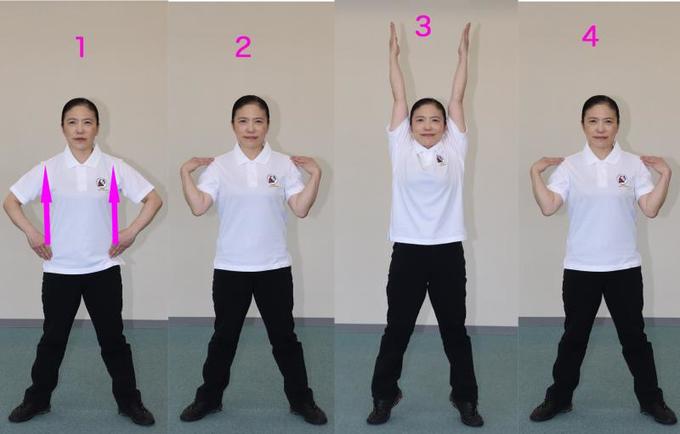

8番:腕を上下に伸ばす運動

▽動き=素早い動作で瞬発力を向上させる

▽効果=瞬発力アップ、肩こり予防、リフレッシュ効果、筋力アップ

左足を横に開き、指先を腰から肩に素早く上げて脇を縮めます(1、2)。続いて腕を素早く上に伸ばすと同時にかかとも上げます(3)。左足を戻しながら腕を肩、腰と戻します。反対側も同様に動かします。以上の動きを2回繰り返してください。号令をかけながらきびきびと動かせば、より力強く素早い動作で行うことができます。

前回の1~3番に比べて、動きが大きくなってきましたね。登山でいえば、いよいよ山頂目前といったところでしょうか。次回は最終回。9~13番の動きをご紹介します。

ラジオ体操第1を1~13まで通してご覧になりたい方は、下記の動画をご覧ください。

田中裕子(たなか・ゆうこ) 富山市在住、日本体育大体育学科卒、県内で初めて全国ラジオ体操連盟の認定を受けた1級ラジオ体操指導士。小中学校や地域で「ラジオ体操・みんなの体操」の普及に取り組むほか、富山市民大学での「リズム体操」など、幼児からお年寄りまで健康づくりのための運動指導に幅広く取り組んでいる。