子どもは学校でも家庭でも、小さいころから「知らない人にはついて行かない」と繰り返し教わりながら育ちます。しかし残念ながら、連れ去り事件は今も起きています。どうしてでしょうか?富山県警少年女性安全課次席、子ども・女性安全対策室長の奥村武志さんに聞きました。

巧みな言葉で信用させる→「知らない人」ではなくなる

連れ去る手段として考えられるのは、やさしい言葉を掛けて子どもを信用させること。最近のSNSを通じた犯罪でも、困っている子どもの相談に乗ることで「信用できる人」と思わせています。「不審者は、いかにも不審者という格好では近づいてきません。なかなか見分けがつかないから危険なのです」奥村室長は繰り返します。

恐怖で固まってしまう

もう一つ考えられるのは、子どもは「オイコラ!」などと威嚇されると、驚きと恐怖で固まってしまうことがあります。その間に連れ去られるケースがあります。

基本の対策

①子どもと「いかのおすし」を確認

「いか」ない、「の」らない、「お」おきな声でさけぶ、「す」ぐ逃げる、「し」らせる

②子どもに、具体的に注意することを教える。

・一人きりにならない。学校から帰るときはみんなで一緒に。

・できるだけ人や車がたくさん通る大きな道を通る。

・人通りが少ない場所には近寄らない。

・自分の名前や年齢、住所などは知らない人に教えない。

③身のまわりの安全にかかわる情報を把握する。

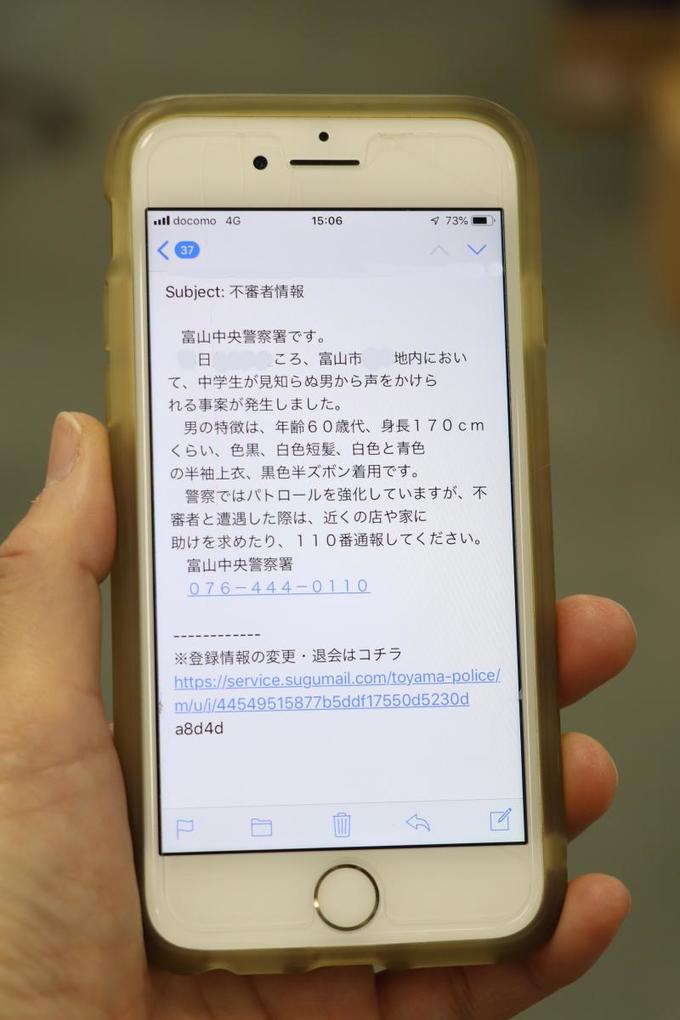

県警では「安全情報ネット」の登録者に、子どもや女性の安全に関する情報や犯罪発生(検挙)情報などを配信しています。身のまわりで起きた声掛けや付きまといに関する情報、クマの出没情報なども、いち早く届きます。2015年からスタートし、2020年1月までに約12,000人が登録しています。

安全情報ネットについてはこちら>>