―初めての著書になるんですね。

冥土の土産に1冊くらい、っていうんですかね(笑)。作家ではないですから、「申し訳ないな」って気持ちもあります。本を書くのは、一人芝居みたいだと思いました。普通の一人芝居は、演出家やスタッフの方もいますが、本は1人で執筆するので〝究極の一人芝居〟って感じです。

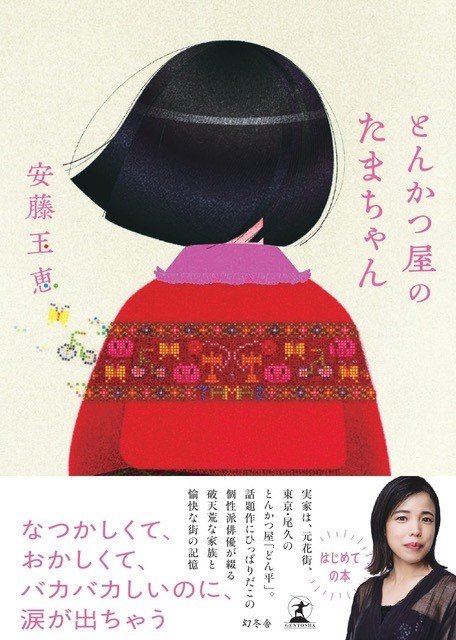

もともとは、編集の方からウェブ連載のお話をいただいていたんです。実家の東京・尾久のとんかつ屋や家族、商店街の人のことを書き進めました。舞台や映画の役に入った時に、執筆と両立できるか不安があったので、書いた物をまとめて送ったんですよ。そうしたら、「本にしましょう」という話になりました。

―本を読んでいると、昭和の東京の下町のにおいがする気がしました。

そうなんです!皆さんそうおっしゃいます。私の子どものころの尾久の話って、友達に話すと、すごく面白がってくれるんですよ。同じ世代なのに、「そんなに昭和の下町なの?」と驚かれます。下町といっても、尾久は浅草とかよりもちょっと外れた場所にあるので、時代がゆっくり流れていたんですかね。

―しかも、登場する人たちが個性豊かで魅力的です。ユーモアを交えつつ、それぞれの人柄をしっかりと書いてある印象を受けました。どんなことを意識して書かれましたか。

読んでくださる方に楽しんでもらいたい、という気持ちで書きました。本に登場する母や、亡くなった人たちがもし生きていたとしたら、笑ってくれるような内容にしたかったんです。人はみんな多面的ですよね。笑っていたと思っていたら、泣いてるっていうのが、その人を理解する上でセットだったんです。芝居の台本を読んで、役を考えるときには、地元の人たちを思い出したりしますね。

―2016~21年に北日本新聞でエッセーの連載もされていましたね。

仕事と子育ての両立が一番大変な時期でした。育児のことを書かせてもらうことで、自分の客観性を保たせてくれたところがあり、ありがたかったです。その時の文章を書く経験があって、今回の本があります。

―夫で劇作家のタニノクロウさんは富山市出身ですが、富山にはよく来られますか。

特に子どもが小学校に入る前までは、よく行っていましたね。今は、富山で演劇できるのがすごくうれしい。北陸新幹線が開通して、ぐっと近くなりましたよね。富山に行ったときには、神通川から立山連峰の方に向かって歩いたり走ったりするんです。あの風景の美しさは断トツだと思います。そして、圧倒的に水がおいしい。水がおいしいから、お魚も、おすしも、日本酒もおいしい。共演者と一緒に行くときは、「この店がおいしいから」って連れて行っています。

―21年に利賀で開かれた演劇の祭典「SCOTサマー・シーズン」で上演された『イェルマ』で主人公を演じられました。

難しい役だったんですけど、やりたかったんですよ。当時は、子どもを産む、産まないということが悩みの一つとしてあって。役と自分がリンクするところがありました。大自然の中での野外劇で、芝居に集中できるのかと思ったんですけど、自然がそうさせてくれなかった。最後のリハーサルの時に大雨で、相手のせりふが雨の音で聞こえないくらい。大声でせりふを言うだけで、振り切れる感じでした。本番は雨が降っていなかったんですけど、全員白い衣装でライトが当たるので、虫が集まってきました。もう打ちのめされるぐらいの虫(笑)。それを面白がれたからよかったんですけど。大変なことも、良いことも含めて、本当に貴重な経験でした。

―コロナは演劇にも大きな影響を与えましたが、コロナ禍以降で変化はありましたか。

あのころは、異様な