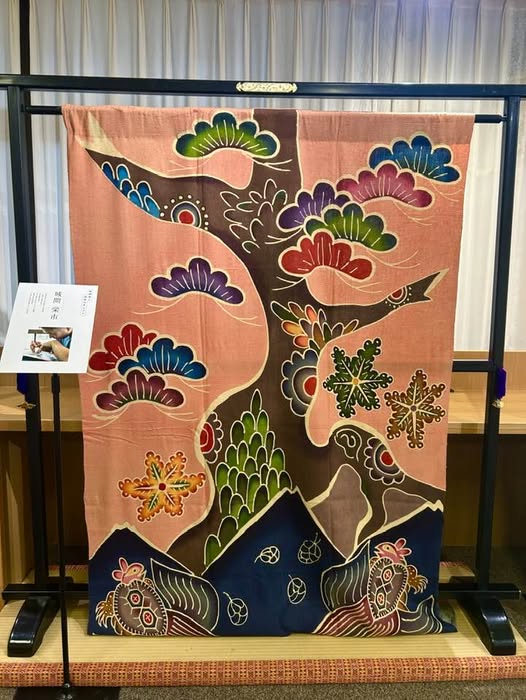

琉球王国の時代、王族や士族の衣装に使われたびんがた(紅型)は、鮮やかな色彩と大胆な意匠で私たちを魅了する伝統工芸の型染めです。

その継承のプロセスは、決して順風満帆ではありませんでした。19世紀末に琉球王国が消滅し、第二次世界大戦では甚大な被害を受けた沖縄。戦火で道具や型紙を失い、物資がないという状況にまで追い詰められて、びんがたは消滅してもおかしくなかったのです。それでも踏ん張ってびんがたを守り抜いてきた人々がいました。

城間びんがた工房の16代目・城間栄市さん(47)は、祖父や父の代から受け継がれた技術と精神を今に伝える存在です。もともと王族の衣装ゆえに神聖な祈りやシャーマニズムの要素を宿していたびんがたは、琉球=沖縄の精神的な象徴でもありました。戦後の荒廃のなか、「沖縄の象徴を絶やすわけにはいかない」という覚悟を決めた祖父は、わずか二年後にびんがたの再建を始めました。失ってしまった型紙や道具をゼロから生み出すためなら、目の前にあるあらゆる材料を使いました。「そこらにたくさん転がっていた鉄砲の玉」を拾って道具に作り変え、廃材のレコード盤を再利用して、豆腐を干し固め、再び、びんがたづくりを始めたのです。

銃弾の実物を見たら言葉に詰まってしまったのですが、当時はそれが当たり前だったと城間さんは語ります。困難の渦中だからこそ研ぎ澄まされた工夫と、なんとしても守りきるという決意によって、びんがたは戦後の混乱を乗り越え、今へと続いているのです。

さらに、父の城間栄順さん(91)の代に和服の着物へ柄を応用し、市場を広げたことは大きな転機でした。琉球の民族衣装をほかの衣装に転用するなんて「魂を売るのか」という非難も受けたそうですが、結果として、職人を養い、伝統を守り続けることができました。「どこで作られたのかわからなくなったらびんがたではなくなってしまう」という栄市さんの言葉が示すように、びんがたにとって重要なのは衣装の形ではなく、「琉球の空気感」の表現であることがより強く認識されるきっかけにもなりました。

そんなびんがたに惹かれて、はるばる茨城から沖縄に移住した若い職人もいます。修学旅行で初めて目にしたびんがたを「心を突き動かす格好よさがある」と感じ、この世界に飛び込んできました。工房には、23歳から70代まで、出身も想いもさまざまな人々が集まっています。びんがたが受け継いできた精神は、多様な背景を持つ人々を包み込み、新たな創作の可能性を育んでいるのです。自分たちのルーツを誇りに思いながら、外に開き、新しい人材やアイデアを積極的に取り入れる柔軟さは、伝統が形骸化することなく持続し、次の世代へと伸びやかにつながっていく土台となっていくことがわかります。

波乱の歴史を背負いつつも、王国由来の華やかさと気品を今に宿すびんがた。そこには、苦しみを力へと転じてきた沖縄の魂が染め上げられています。「小さな島国だからこそ、外圧も受け入れも体験してきた」という歴史を一枚のびんがたによって語ることができる奥深さ。何十年も色褪せることのないびんがたは、今日も新たな息吹をまとい、人間の底力を見せた琉球の魂の物語を伝えていくでしょう。

中野香織/なかの・かおり 富山市出身。服飾史家として研究・講演・執筆を行うほか企業の顧問を務める。東京大学大学院修了。英国ケンブリッジ大学客員研究員、明治大学特任教授などを務めた。著書多数。日本の伝統や卓越技芸をラグジュアリー文脈の中で扱うJ-LuxeSalonでアドバイザーを務める。最新刊『英国王室とエリザベス女王の100年』(君塚直隆氏との共著、宝島社)発売中。