不登校の小中学生が増えています。その数は年々増え続け、従来の形にこだわらない多様な学びの場が求められています。富山の不登校の現状とその先の学び方を取材しました。

中学生16人に1人 小学生41人に1人

県教育委員会では病気や経済的理由を除き、年間30日以上欠席した児童生徒を「不登校」とし、毎年、調査を行っています。2023年度、県内で不登校だった中学生は1531人(前年度比195人増)、小学生は1110人(前年度比254人増)で、過去最多となりました。うち90日以上欠席している中学生は910人で、小学生は482人いました。

国が多様な学びを後押し

不登校の子どもたちの増加を受け、国は2016年12月、不登校などで義務教育を十分に受けられなかった児童生徒たちの支援に関する法律「教育機会確保法」を公布。19年には、全国の教育委員会に「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知を出しました。

その中で注目されたのが「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」と記されたこと。これにより学校以外の多様な学びが認められるようになり、子どもたちの選択肢が広がっていきました。

教育機会確保法の8つのポイント

①よりよい学校づくり

②不登校は問題行動ではありません

③社会的自立の尊重

④民間連携

⑤学校以外の学びの場も整備

⑥一人一人に合った支援

⑦夜間中学を全国に設置

⑧様々な方が学べる環境を

詳細は文部科学省作成「教育機会確保法リーフレット」

①よりよい学校づくり

②不登校は問題行動ではありません

③社会的自立の尊重

④民間連携

⑤学校以外の学びの場も整備

⑥一人一人に合った支援

⑦夜間中学を全国に設置

⑧様々な方が学べる環境を

詳細は文部科学省作成「教育機会確保法リーフレット」

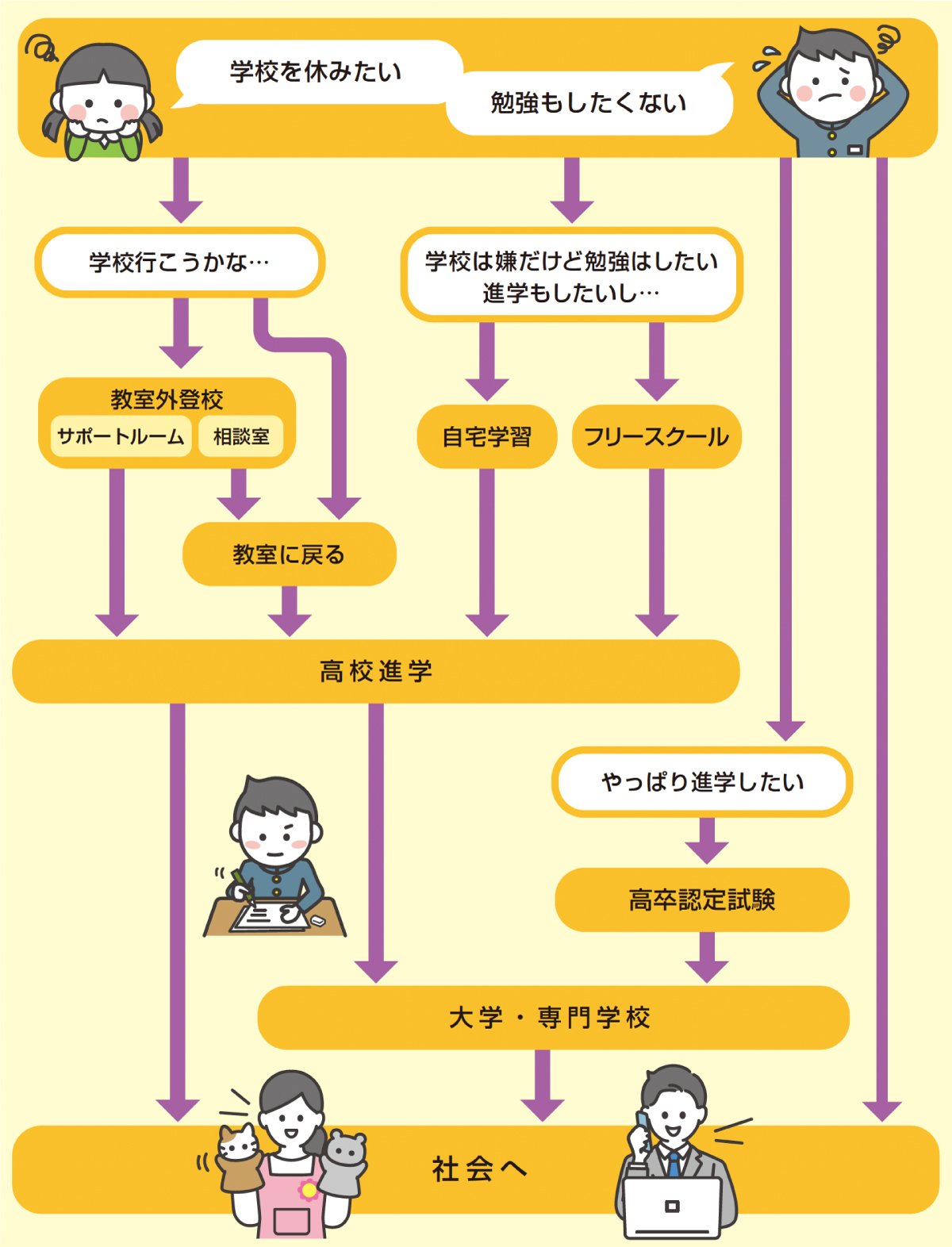

不登校 その先の学び方

現在、県内には国が学びの場の一つとして掲げる夜間中学や、カリキュラムを柔軟に編成できる「学びの多様化学校(不登校特別校)」はありません。

富山に暮らす不登校の小中学生が、再び学びたいと思った時、主な選択肢は「学校に戻る」「フリースクールなど学校以外の施設に通う」「自宅学習」の3つです。

次回は、県が24年度から始めたフリースクール利用者への支援事業ついて紹介します。