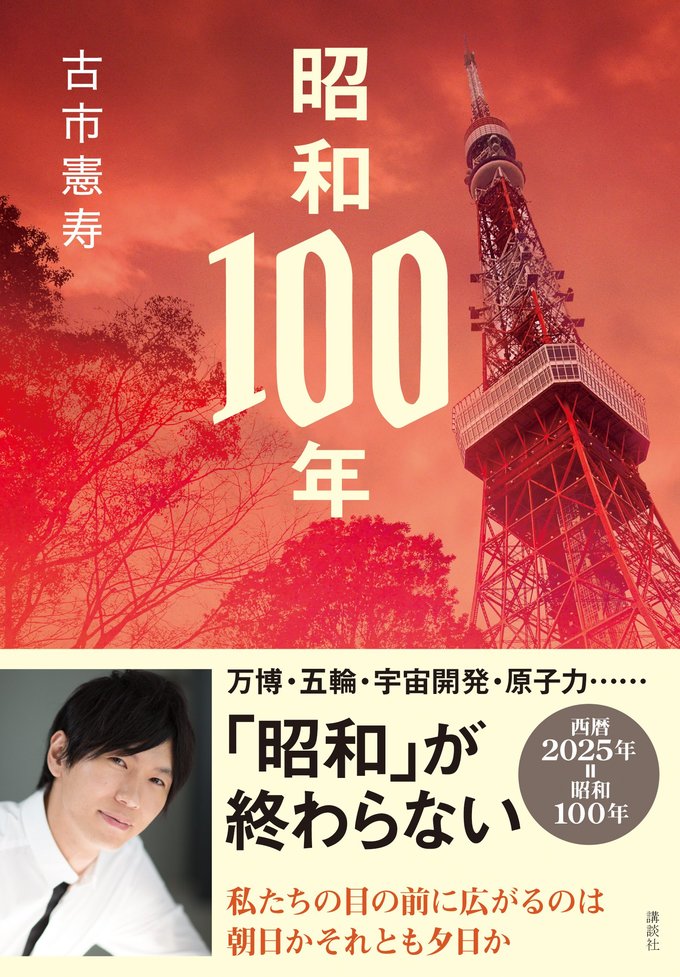

社会学者の古市憲寿さんは新著『昭和100年』で、戦後から現代までの日本を貫く

「昭和型社会」の延命と、その影響について問い掛ける。

昭和は終わるのか。何度でもよみがえるのか。古市さんに新著に込めた思いを尋ねた。(聞き手:田尻秀幸、撮影:鳥飼祥恵)

——古市さんって当初は「若者」とか「起業家」とか身近なものが研究対象だったけど、最近は歴史に関心を寄せていますね。

個人的には社会学的な研究が行き詰まって見えます。世界を変えるような新しい発見がどれだけ生まれるのか、ちょっと分からない。もちろん緻密なフィールドワークから見えてくるものはあるでしょう。例えば、僕も芸能界や政治をフィールドワークの場所にすればいいのかもしれない。でも、自分が介入してしまうから純粋な観察者ではいられないんですよね。だから自分から距離があるものを書いたほうがフェアなんじゃないかって思うようになった。歴史や古いものに注目するようになったのは、そんな理由です。

——2025年はさまざまな節目を迎えます。戦後80年、自民党結党70年、阪神・淡路大震災から30年。そして新著のタイトルである『昭和100年』。これを今回書こうとしたのはなぜですか。

今、令和だけど、昭和って終わってますか。この10年を見ても、オリンピックがあり、来年は万博がある。巨大な国家プロジェクトを次々と打ち上げて経済を引っ張っていこうという、まさに昭和的な発想のメガイベントが続いている。でも少子高齢化にせよ、経済の停滞にせよ、僕らが抱えている問題って昭和から抜け出せないところにある。ゾンビみたいな昭和と決別するためには、しっかり振り返る必要があると思ったんです。

——なぜ昭和から抜け出せなかったのでしょうか。

昭和があまりにもうまくいきすぎたんでしょうね。過渡期のストレスを避けようとして昭和型社会を延命させてしまった。平成になってバブルが崩壊しても、昭和型の製造業や建設業に税金を投入してしまった。結果としてイノベーションを起こせなかった。ネット産業の可能性もあったのに全部つぶしたんですよ。その象徴がライブドア事件です。当時のホリエモンが放送や通信業界に参入していたらNetflixのようなものを始めていたかもしれない。平成は世界規模のインターネット企業を一つも生み出せなかった。それに抜本的な少子化対策を平成初期に打ち出せていたなら……。

——第1章は万博を概観していますね。2025年の大阪万博についてどう思われますか。

開催するメリットは基本的に1ミリもないですよね。レガシーとなる要素が全くない。ロンドンオリンピックが大成功したと言われているのは、3週間のお祭りをやっただけでなく、都市開発と密接に結びつけていたからです。今回の大阪万博後は何が残るのか。この30年間のオリンピックや万博といったメガイベントについて検索すれば、レガシーこそが大事だとすぐに分かるのに。

70年の大阪万博は世界中から集めた文化財や民芸品を保管・研究する国立民族学博物館(みんぱく)を生む契機となったし、岡本太郎も永遠の存在になった。何より当時万博のために集まったのが、気鋭の一流の文化人でした。彼らが議論してコンセプトを考え、未来を見据えていた。今なら東浩紀さんや千葉雅也さんが関わっていてもおかしくないのに、その片鱗もありません。

1985年東京都生まれ。社会学者。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。日本大学藝術文化学部客員教授。日本学術振興会「育志賞」受賞。若者の生態を的確に描出し、クールに擁護した著書『絶望の国の幸福な若者たち』などで注目される。2018年には初の小説単行本『平成くん、さようなら』を刊行。他に『絶対に挫折しない日本史』『ヒノマル』『謎とき 世界の宗教・神話』などの著書がある。