県内で人手不足が深刻化する中、企業が外国人技能実習生の採用に力を注いでいる。積極的に雇い入れるとともに、正社員への登用や働きやすい環境づくりを進めて定着を図る。人材獲得競争は国際的に激しさを増し、技能実習に代わる国の新制度が始まるという大きな変化も迫っている。各社は人材が大都市圏に集中するなどし、確保が難しくなることを懸念する。(富山大3年・片山菜乃春)

プラスチック容器製造販売の阪神化成工業(富山市小中、高田健社長)は、2001年から技能実習生の採用を始めた。これまでの採用人数は累計で約千人。現在は富山工場で、カンボジア出身の25人と中国出身の18人の計43人が働く。

カンボジア出身の女性、セン・ラッターさん(25)もその一人。23年4月に来日し、容器のフィルムを巻く工程の機械操作を任されている。仕事を覚えるのが早く、周囲の信頼は厚い。母国で日本語を使った仕事をするため日本に来たと言い「やったことがない仕事ができて良い経験になっている。周りは優しい人ばかり」と話す。

同社は3交代制で工場を24時間稼働している。夜勤の時給を日勤より高くしているが、ワークライフバランスを重視する考え方が浸透し、夜勤ができる日本人を雇うハードルは上がっている。「日本人と同じように働いてくれてとても助かっている」と、担当者は実習生の貢献度を強調する。

県内に5933人

日本で働く技能実習生は新型コロナウイルス禍で減ったものの、22年以降は増加。法務省によると、23年末の在留者は40万4556人で、前年より8万人近く増えた。県内は今年1月時点で前年比934人増の5933人となっている。

富山県は少子化に加え、若者の県外流出が止まらない。県が今年3月に発表した人口移動調査の結果によると、23年の転出者数1万9072人のうち、20代が実に45%(8602人)を占めた。外国人材への期待感は強まる一方だ。

金属加工のコンチネンタル(富山市水橋沖、岡田俊哉社長)は、08年から実習生の採用をスタート。今はベトナム出身の技能実習生7人と特定技能生4人が働いている。岡田社長は「安い労働力を求めているわけではない。確実に欲しい人数を確保するために制度を活用している」と言う。

長く働いてもらおうと、元技能実習生2人を正社員として採用。雇用バランスが崩れないよう、日本人の新卒採用にも力を入れる。

「円が安いから…」

外国人材の獲得競争は国内だけでなく、国際的に激化している。労働者を送り出してきた国々は経済成長によって賃金は上昇傾向。県内の技能実習生の出身国として最も割合が大きいベトナムを見ると、給与水準は年々上がり、日本貿易振興機構(ジェトロ)によると今年7月に最低賃金が平均約6%引き上げられた。

円安の進行に加え、韓国や台湾が外国人材の受け入れを強化し、待遇改善を図っている状況もある。実習生が日本で働く「うまみ」は薄れつつある。

17年に実習生として来日したベトナム出身の男性、チャン・ブー・ラムさん(28)は、コンチネンタルで「特定技能1号」として働いている。板金プレスの機械操作を担当して6年。「同じ仕事でも作る物によって形が違うので頭を使う。『レゴ』みたいで面白い」と語る。永住可能な「特定技能2号」の取得を目指しつつ、将来的には母国で実家のコーヒー農園を手伝いたいと思い描く。

ネックは母国との賃金差の縮小だ。「円が安いこともあり、親から帰ってきてほしいと言われる」と打ち明ける。

新制度でどう変わる?

企業が人材獲得競争の激化とともに注視するのが、新制度のスタートだ。

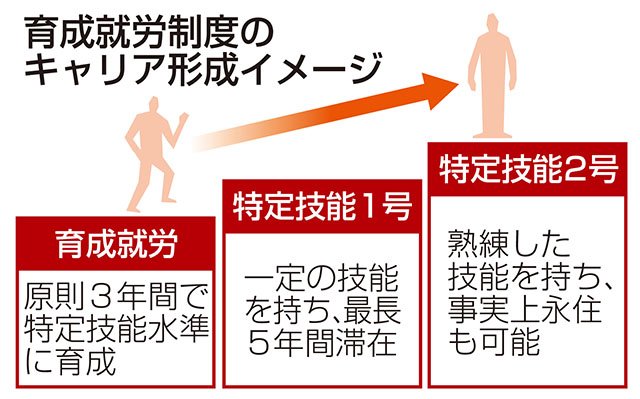

「国際貢献」を掲げて1993年、現在の外国人技能実習制度が始まった。だが、実際は労働力確保の手段となってきた面もあり、この制度は廃止され、「育成就労」制度が創設されることになった。人材確保を目的として明記。日本で長く働ける在留資格である特定技能と対象をそろえて運用し、長期就労を促す。2027年にも始まる見通しとなっている。

阪神化成工業は、現状は特定技能に移行できない職種に当たるが、制度変更のタイミングで移行が可能になるよう、加盟する業界団体が働きかけているという。担当者は「『特定技能に移行できればもっと働きたかった』と言う実習生は少なくない。技術を習得した人にもっと長く働いてもらえるようになる」と期待する。

不安材料もある。現在の制度では実習生は職場変更が認められないが、育成就労では、同じ業務分野で職場を変える「転籍」を一定条件で認める。コンチネンタルの岡田社長は「都会の企業の方が待遇が良く、遊ぶ場所もたくさんあって魅力的に映る。実習生はSNSなどで盛んに情報を交換しており、都市部に人材が流れやすくなるのではないか」と心配する。

同社は完全個室の寮を設けるなど、働きやすい環境づくりに努めている。ただ、残業規制があり「もっと働いてお金を稼ぎたい」と望む実習生のニーズに応えられないなど、制度の限界を感じているという。「それぞれの現場の頑張りで何とかやっているが、これから先も日本で働く外国人材が確保できるかは不透明。根本的に状況を打破できる仕組みを作ってほしい」と国に求める。

記者メモ 実習生にも選択権を

海外からの技能実習生を採用している富山市の2社を取材しました。このテーマを選んだのは、大学で移民や難民について学んだことがきっかけです。大学では文献調査が中心なので、いつか自分の目で現場を見たいと思っていました。

阪神化成工業では作業服に着替え、迷路のような工場内を案内してもらい、実習生が働く様子を見学したほか、話を聞くことができました。本を読んだり論文を探したりして想像で補うしかなかった現場の風景や生の声に触れ、学んだことと現実がつながりました。

取材を通して意外に感じたのは、実習生が母国に帰った後に就く仕事です。花栽培ビジネス、日系農園の親方、不動産業、通訳―。話を聞く限り、日本にいた時と同じ仕事に就く人はなかなかいないようです。母国に戻っても、日本と同水準の機械がなかったりして技術を生かすのが難しいとか。外国人技能実習制度は「途上国への技術移転」という目的がありますが、人を育てても母国の環境が整っていないという難しい側面があると分かりました。

また、実習生の採用に関する話も印象に残っています。複数の企業が同じ人を採りたいと希望した場合、じゃんけんで決めるケースもあると聞きました。大事な採用が「運」で決まることに驚きました。

行き先が偏るのを防ぐため、実習生側が選べないようになっているのだと思いますが、実習生にも選択権があれば、企業は他社に負けないよう待遇や環境面の改善に努めるのではないでしょうか。企業側と実習生側である程度、パワーバランスが取れた状態にすることが大事だと感じました。

◇

北日本新聞社は、創刊140周年に合わせて「北日本新聞学生記者クラブ」を発足させました。県内の大学生が地域課題を取材し、執筆する記事を随時掲載します。