インターネットやタブレット端末を活用するICT(情報通信技術)教育が、県内の学校に浸透している。授業に生成AIを取り入れたり、プログラミングなど専門的な知識を学んだりし、児童生徒からは「楽しみながら勉強ができる」と歓迎の声が上がる。一方、教員のスキルなど課題も多く、学校現場は先端技術を生かす学習環境づくりに試行錯誤している。(富山国際大1年・金岡拓海)

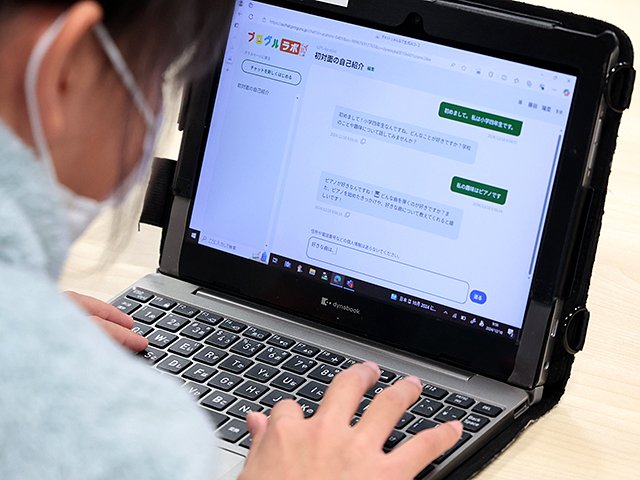

昨年12月、朝日町のあさひ野小学校で生成AIを使った授業が行われた。「人工知能はまるで魔法みたいにいろんなことができるんです」。先生が説明すると、児童たちは興味津々の様子を見せ、タブレットで問いに自動で答えてくれる「チャットボット」を使って画面上で会話した。

ある女子児童は「おじいちゃんへの誕生日に何をプレゼントすればいいですか」と投げかけると、AIから「どんなプレゼントでも、おじいちゃんにお祝いをしたいという気持ちが大切です」と返された。「思ってもいなかった答えだった。相談に乗ってくれて友達みたい」と笑顔を見せた。

他の児童は「算数の問題を出して」「将来、裁判官になるために必要な勉強は」などと聞き、食い入るようにタブレットを見つめていた。授業の終わり、先生は「AIは100%正解ではない。正しいか疑問を持って使いましょう」と何度も念押ししていた。

学びのヒント

朝日町は、2023年度から先進的なICT教育を実践する文部科学省リーディングDXスクール事業の採択を受ける。24年度は生成AIパイロット校にも指定され、町内の小中学校でAIの有効な活用に向けて研究を進めている。

あさひ野小学校では、詩や俳句の創作や、英作文の添削に活用しているという。大森祐子校長は「AIは子どもたちの学びにヒントを与えてくれる。児童は性質を理解しながらうまく活用している」と説明。「授業を全てデジタル教育に変えるのではなく、児童が自分にあった学びができるようにしたい」とも話した。

専門的な学び

「1人1台パソコン」をうたった国のGIGAスクール構想により、県内の小中学校では20年度までに全ての児童生徒にタブレット端末が配布された。

富山国際大付属高校は、GIGAスクール構想以前からICT教育に力を入れた先進校の一つだ。13年度から生徒一人一人がタブレット端末を用いており、全ての授業で活用している。

自分の意見を発表する際にプロジェクターを使うのが当たり前になり、情報の授業では1年次からプログラミングやデータ分析といった専門性の高い知識と技術を学ぶ。

同校では、県内では珍しいICTを活用した独自の部活動「メディア・テクノロジー部」を設けている。データサイエンスやAIなどを使って社会問題を解決することを目標とし、大学生らが参加するプログラミングコンテストにも出場している。顧問の橋本知彦教諭は「高校生の頃から、専門的な学びに触れることで、大学進学後の研究にもつなげてほしい」と期待する。

スキル向上

ICTの活用はこうした事例のほか、個別に学習内容やペースを調整できるといった利点もある。ただ、県教育委員会によると、活用状況は学校によってばらつきがあるという。

ICTに関する教員の資質向上も課題だ。県教委は、教員同士が学び合える研修や研究授業を定期的に開くなどして、スキルアップを図っており、担当者は「今後もデジタル技術は加速する。従来の学びと組み合わせながら、よりよい学校教育につなげたい」とする。

記者メモ 進化する技術 うまく活用

私が小中学生だった頃、ICT端末はグループに1台ずつ配られ、使うのは調べ学習の時に限られていた。今では端末を1人1台で使うことが当たり前になり、たった数年で学ぶ環境が大きく変わってきていることに驚いた。

現在通う大学でも、生成AIやICT端末などを使うだけではなく、うまく活用していかなければ授業についていけなくなると感じることが多い。従来の学習方法の良さをベースに、進化する情報技術をうまく取り入れた授業を進めることが、これからの教育の質向上には欠かせない。

◇

北日本新聞社は、創刊140周年に合わせて「北日本新聞学生記者クラブ」を発足させました。県内の大学生が地域課題を取材し、執筆する記事を随時掲載します。