富山県は人口減少に歯止めがかからず、2024年4月に推計人口が100万人を割り込んだ。その原因の一つに若い女性の転出超過が挙げられ、特に20~24歳で顕著となっている。なぜ、富山を離れるのか。県外で働くことを選択した女性たちに理由や本音を聞いた。(富山大人文学部3年・山本明日佳)

「都会の方がプライベートを充実させることができる」。県立大工学部4年の大金飛鳥さん(22)は今春、東京の企業に就職する。オフィス機器の販売やシステム開発などを手がける会社でエンジニアとして働くという。

県内にも同様の職はあるが、好きなアーティストのライブに行きやすく、買い物もインターネットではなく実店舗でできることを優先した。老後は田舎で暮らすことも考える中「富山は主要都市へのアクセスが良くない。富山に限らず、電車1本で都市に出られる場所も検討している」と話す。

県立大工学研究科博士課程2年の山岸里緒さん(24)は卒業後、東京に本社を置く医薬品・医療機器メーカーで研究開発職に就く。大学院に進学して県外企業の社員と関わる機会が増え、「都会で働いて人脈やネットワークを広げ、新しい自分を知りたいと考えるようになった」と話す。

富山大人間発達学部4年の女性は、春から都内の百貨店で美容部員として働く。大学では教育や福祉について学んだが、2年生の頃に美容の仕事に興味を持ったという。都会は女性だけでなく男性や子ども、高齢者といった幅広い人が来店するため、「いろいろな人に美を届けられる」と就職先を選んだという。

女性の転出超過 男性の2倍

県外就職を選択した女子学生たちに取材してみると、やりたい仕事やプライベートの充実、都会での成長機会が理由として聞かれた。

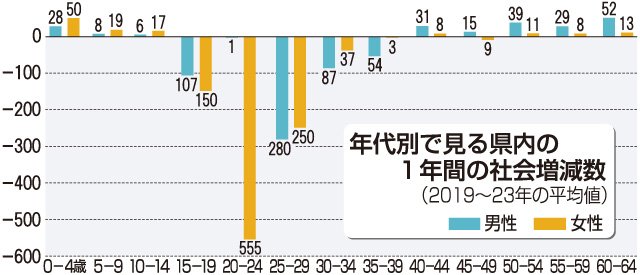

県によると、女性の転出超過は大金さんや山岸さんらのように、就職期と重なる20~24歳で顕著となっているという。2023年の20~24歳代の社会増減数は男性の358人減に対し、女性は662人減と2倍近くに達した。

都会暮らしは快適?

富山から都会に行った人たちは、実際に住んでみてどう感じているのか。県内の大学を卒業した後、首都圏で就職した人たちにも取材し、都会で暮らしてみての感想や古里への思いを聞いた。

富山国際大現代社会学部を卒業後、東京でシステムエンジニアとして働いている藤田瑞月さん(24)は、「いろいろな経験をしたい」と都会での就職を選んだ。県外に出たことで交友関係が広がり、いろんな経験をできている」と語る一方、「満員電車での通勤は大変」と人が多いことにはストレスを感じているという。

東京に本社を構える化粧品メーカーで研究開発職として働く富山市出身の女性(27)は富山大理学部の卒業生。就職活動時は、化粧品会社の研究職の募集が県内でなかったという。県外に出たことで、住みやすさなど古里の魅力を改めて実感したそうで「老後には戻りたいという気持ちがある」と話した。

女性定着へあの手この手

若い女性の定着に向け、県はさまざまな施策を展開する。県働き方改革・女性活躍推進室によると、経営者を対象にしたセミナーの開催や、中高生と女性管理職との交流会などを企画。また、女性が能力を発揮しやすい職場づくりに力を入れている企業を認定する「とやま女性活躍企業」制度も行っている。

認定基準は、(1)女性の管理職比率が産業ごとの全国平均値以上であること(2)時間外労働等の時間数が各月ごとに全て45時間未満であることなど。24年9月時点で76社が認定を受ける。

認定されれば県のホームページや企業情報サイト「就活ラインとやま」ヘの掲載、就職説明会や就職支援イベントへの優先参加などのメリットがあるという。

山口康志課長は「若い人の意見を取り入れ、県内にも良い企業があることを伝えていきたい」と語った。

女性の採用応募増加

22年度にとやま女性活躍企業に認定されたトンボ飲料(富山市下赤江町)は、認定を機に女性の採用応募が増加した。元々、厚生労働省の「えるぼし」認定を受けていたが、県でも同様の制度があることを知り、女性活躍のPRにつなげようと応募したという。

社員の北原遥さん(37)は、結婚を機に県外に行くことになったため一度退社するも、夫の仕事の関係で富山に戻り、再入社した。「子育てと仕事を両立できる環境がある」など、周囲の理解を得られたことが決め手になったという。

総務課の野上敏伸係長は働きやすい職場環境の整備に向け、「社員の声を反映した制度や、休んでも代わりの人が問題なくカバーできるような仕組み作りを進めている」と語った。

記者メモ また富山に戻ってきて

富山県の課題である人口減少に興味があった。大きな要因の一つが20~24歳の女性の転出超過だと知り、同世代の自分だからこそ見えてくるものがあるのではないかと思い、取材した。

県は女性活躍推進を目的にさまざまな取り組みを実施しており、従業員が働きやすい仕組みづくりを進める企業もある。共働き世帯の増加やワークライフバランスの浸透に伴う働き方の変化に理解を示し、対策を講じている点は良いと思う。

一方で、学生に話を聞くと「働きたい職種がない」「遊ぶ場所がない」といった声が多く聞こえてきた。私は現在就職活動中だが、県内の合同企業説明会では製造業の占める割合が高い一方、テレビ局や銀行に比べると、ブースを訪れる学生は少ない印象がある。富山県の産業構造の特徴と20~24歳の若い女性たちが求める職業との間には、「ずれ」があることを実感した。また、商業施設やイベントが充実する都会に憧れ、富山を離れる人も一定数いる。転出対策の多くが仕事に関するものだが、他の理由にも目を向けることが必要ではないか。

今回取材した人たちに「富山のことが好きですか」と尋ねると、全員が「好き」と答えた。好きなのに、離れてしまうのは少しさみしい。結婚や子育てのようなライフステージの変化を機に、富山を愛する女性たちが戻って来てほしい。

◇

北日本新聞社は、創刊140周年に合わせて「北日本新聞学生記者クラブ」を発足させました。県内の大学生が地域課題を取材し、執筆する記事を随時掲載します。