パワハラやおねだり疑惑で内部告発され、四面楚歌の斎藤元彦兵庫県知事。86人の全県議が辞職を求める異例の事態となっており、9月議会開会日の19日提出の不信任決議案は可決が確実視されている。可決された場合、知事は対抗措置として議会を解散することができ、そうしない場合は失職する。過去に知事の不信任が可決されたのは岐阜(1976年)、長野(2002年)、徳島(03年)、宮崎(06年)の4例のみで、議会の解散を選んだ知事は皆無だ。

首長の不信任 高いハードル

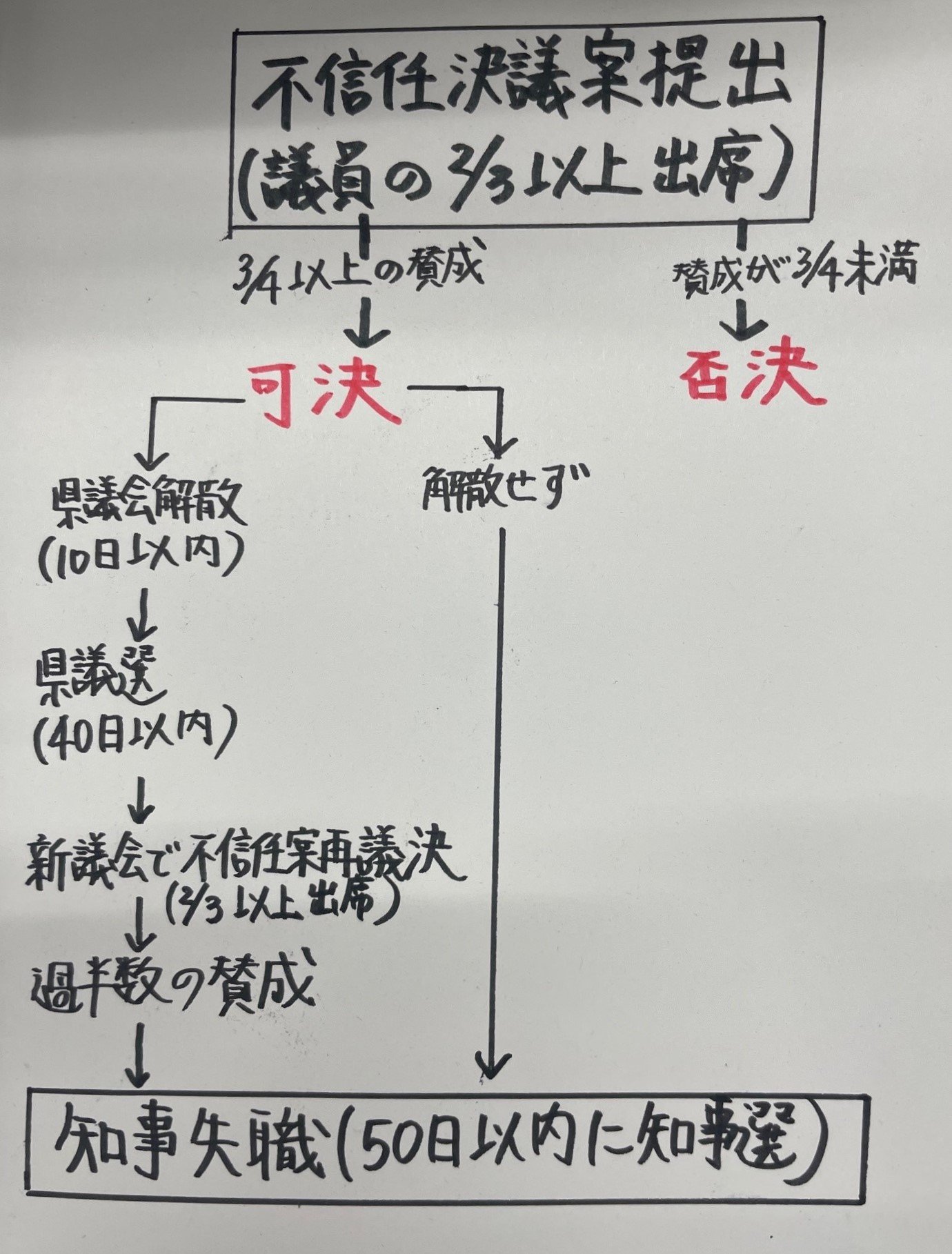

首長(知事や市町村長)の不信任決議の可決には、3分の2以上の議員が出席し4分の3以上が賛成することが要件となる。一方で内閣不信任決議には、衆院議員50人以上の賛成が発議の要件となり、出席議員の過半数が賛成すると可決される。首長に対する不信任決議は、内閣に比べても成立要件が厳しいと言える。昨年、物議を醸す失言が問題視された静岡県知事の不信任決議案が、1票足らずの「薄氷の否決」に終わったことも記憶に新しい。

県内では2022年、舟橋村役場のパワハラ問題への対応が不適切だったとして、当時の村長に対する不信任決議案を村議会が全会一致で可決したのに対し、村長が議会を解散。その後の村議選を経て議会が2度目の不信任決議案を全会一致で可決し、村長は失職した。

「二元代表制」とは

そもそも国政と地方政治では選挙の仕組みが異なる。国政は議員が首相を選ぶ議院内閣制だが、地方では首長と議員がそれぞれ住民による別の直接選挙で選ばれる「二元代表制」となっている。