元日の能登半島地震を「土砂災害」の視点から解説する講演会が富山市内で開かれました。富山大名誉教授の竹内章さん(地質学)が揺れの特徴を説明し、1858(安政5)年に起こった飛越地震との共通点を指摘。近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震のリスクを訴えました。

講師を務めた竹内さん

隆起した地面がそのまま残る

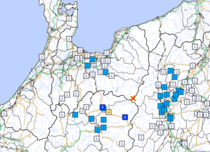

能登半島地震は、海底にある活断層が動いて発生しました。この地震の特徴の一つは揺れによって地形が変動したことです。新潟県中越地震や2007年の能登半島地震では、地面が多少盛り上がったものの徐々に元に戻っていきました。今回は隆起した地面がそのまま残っており、新たに段丘ができたとも言われています。

地震による隆起で海底があらわになった石川県輪島市の黒島漁港=1月29日

北側の海岸地帯にある急斜面では、地滑りや崩落が発生しました。斜面の崩壊が起きたのは直下型地震だったためです。さらにこれまでの地震ではほとんど被害のなかったトンネルも損傷を受けました。

短い周期の揺れが土砂災害を引き起こす

地震によって土砂災害が起きるかどうかは揺れ方が多少関係します。

残り1596文字(全文:2073文字)