私は以前から疑っている。人が年々、成長していくという、信じていたい幻を。

石田夏穂『我が手の太陽』の主人公は溶接工。専門用語がこれでもかと入り乱れ、多くの読者にとっては馴染みのない題材を扱っているため、はじめは戸惑う向きもあるかもしれない。しかしこの物語が「才能を緩やかに失っていくことを骨身にしみるほど実感する日々」について扱ったものだと理解したとき、たとえ溶接の知識がなくても、途端にその闇は、我が身を襲う。

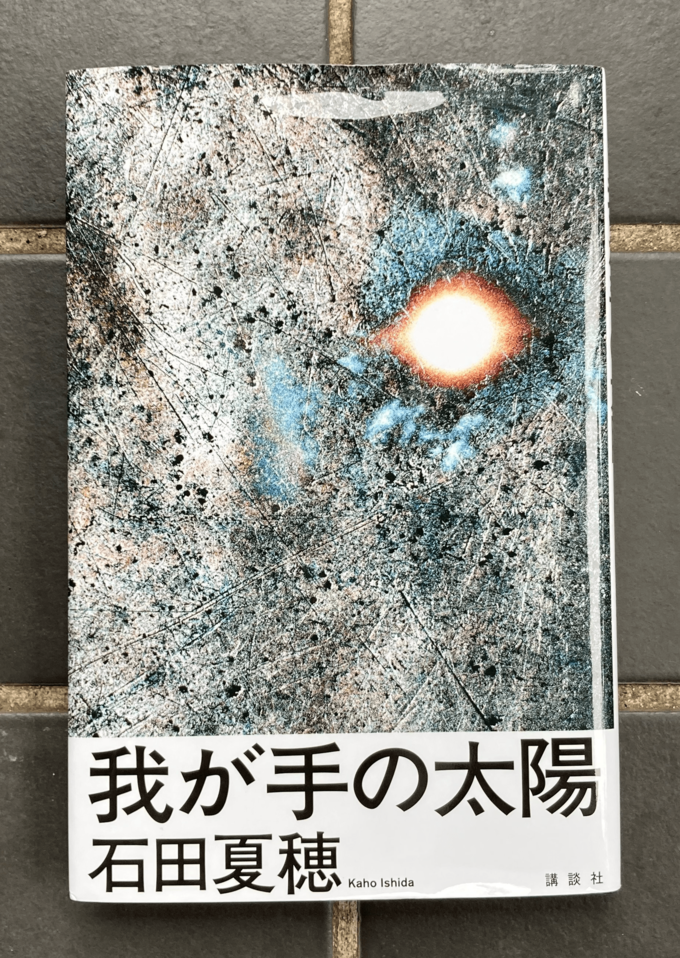

『我が手の太陽』 石田夏穂著(講談社、1,650円)

昔はやらなかったミスを犯してしまう。体の調子がどこかおかしい。ほとんど同じ作業を繰り返すことになる溶接工は、若かった頃の自分に今の自分が負けていることを、気のせいではなく「欠陥率」という数字で明確に表示されてしまう。

まして、溶接工は危険を伴う作業を続けることから、ある特定の病にかかりやすく、どんなに尊敬していた先輩も同期も、あっけなく現場から離脱してしまう。私の業界の話をするなら、激しく肉体を駆使する舞台のパフォーマーに近いだろうか。才能とは無関係に、旬を過ぎたあとの自分は二度と、旬である頃の自分のパフォーマンスには及ばない。

主人公に最後まで残ったのは才能ではなく、プライドであったのも悲しい。感情を制御できずに思わず怒鳴ってしまっても、ミスはミス、自業自得、誰のせいでもない。途中、幻のような誰かが運命を度々狂わせるのだが、それは昔の主人公の幻影のようにみえるのは、私の気のせいだろうか。

追っても追っても追いつかない光。手の中に確かにあった太陽が消失したあとに、この主人公を照らす別の光があることを、願わずにはいられない。二度と戻ってこない太陽を追うかぎりは、闇の中で溺れるしかない。

あやと・ゆうき 1991年生まれ。南砺市出身。劇作家・演出家・キュイ主宰。2013年、『止まらない子供たちが轢かれてゆく』で第1回せんだい短編戯曲賞大賞を受賞。