梅雨前線は、九州や北陸地方など各地に大きな爪痕を残しながら北上してきました。10年前、20年前を振り返ると、このような甚大な気象災害がこうも頻繁にあったでしょうか?今回は7月12日から13日にかけて富山県に大きな被害をもたらした大雨のような、梅雨時期の雨のメカニズムについてお伝えします。

ごう音を上げる常願寺川の濁流=富山市上滝、7月1日午後7時ごろ

送り込まれる湿った暖かい空気

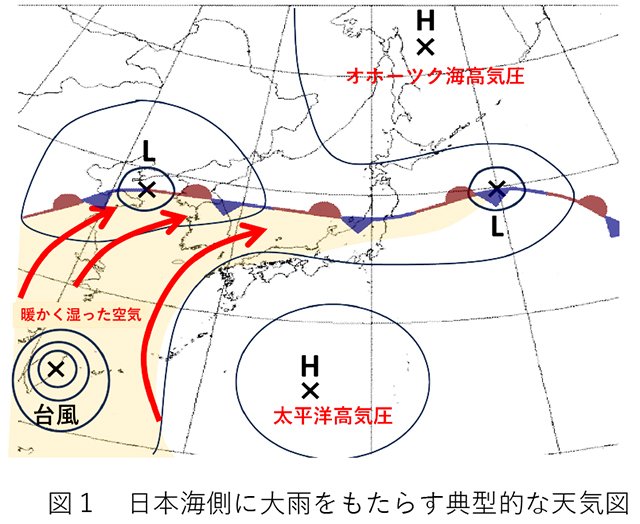

北陸地方の梅雨も末期です。太平洋高気圧の勢力はいよいよ拡大し、梅雨前線を日本海まで押し上げてきました。この時、天気図にも表現されるような顕在化した梅雨前線には、太平洋高気圧により湿った暖かい空気が日本海沿岸に沿って送り込まれます。この状態が大雨をもたらすパターンになります(図1)。

この状態で台湾や沖縄付近に熱帯低気圧や台風があると、暖かく湿った空気の補給が一層助長されて、さらに甚大な被害を与えることになります。

最近すっかり知名度が上がった「線状降水帯」もこの天気図パターンで発生することがあります。気象庁では線状降水帯は帯状に延びる長さ20から50キロ、幅50から500キロの強い雨が降っているところを言いますが、線状降水帯にならなくても、「長くとどまっている強い雨域」も注視してほしいところです。

県内に線状降水帯が発生

さて、7月12日から13日の富山県の大雨も、典型的な大雨パターンの天気図でした(図2)。

残り1477文字(全文:2079文字)