あいちトリエンナーレ2019を見にいったとき、スマホの通知が鳴りやまず、慌てて切るという経験をした。炎上である。別の美術展でも感想をTwitterで呟いたのだけれど、完全に状況が違う。目にも止まらぬ速さで4桁までリツイートされ、すさまじいクソリプの嵐が私のもとに殺到した。「左翼! 日本の敵!」。チケット代を支払い、作品を見にいって、感想を呟いたら秒速でののしられたことは、後にも先にも、このとき以外にない。見ず知らずの人を突然罵倒する、私を左翼と呼ぶのだから、この人たちの立ち位置は右翼なのか。いや、右翼ってそもそもそういうものだったのか。クソリプの嵐をぼんやりみつめながら、疑問に思った。

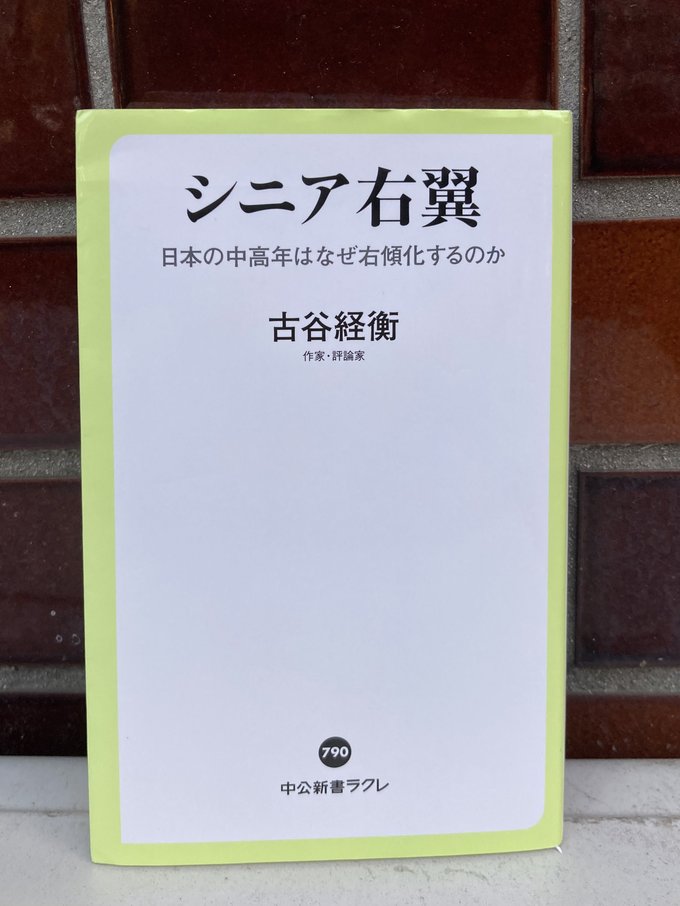

本書はそういう私の疑問に示唆を与えてくれる。本書によると、ネット上でヘイトをまき散らし、逮捕・裁判の事例に至るほとんどが50歳以上の「シニア右翼」だというのだ。例えば大学の授業で「SNSを普段からみる人?」と聞けば、ほとんどの学生が手を上げるだろう。しかし、学生たちは、どちらかというと右翼的にせよ、左翼的にせよ、見ず知らずの人を、政治思想が違うからといって、突然罵倒する人は少ない。はじめからネットリテラシーが高く、授業で教えるまでもなく、SNSとの距離感がある程度、肌でわかっている生徒が大半であるからだ。逆に、人生の半ばからSNSが急速に台頭してきた世代の人々は、ごく一部、情報との距離をうまく取れず、誰かが吹聴したデマや危険思想を鵜呑みにしがちだ。これがシニア右翼のみにとどまらない問題であるのは、Twitterが近年、差別の温床と化しているところからも理解できる。

私は左翼でも右翼でも、信じられる方を信じればいいと考え、選挙で投票する党も毎回特に決めていない、どっちつかずの立場の人だが、どっちつかずのままSNSに触れることが、なぜこれほどまでに難しいのか。ため息が出る。