東京・八重洲にブルガリホテル東京が誕生しました。1泊25万円以上という超ハイクラスのホテルです。スイートルームは400㎡と都内最大級の広さ。そこで使われているテキスタイルはHOSOOの西陣織です。古より将軍や公家に愛されてきた絢爛たる日本の伝統的テキスタイルがきらびやかな空間に映えます。

そんな西陣織は、いわば伝統織物界の「旧型」のラグジュアリー。ここで「旧」に否定的な意味はなく、元来、社会階級の上層に支えられてきた特権的で明快な豪華さの世界、という程度にとらえてください。旧型は旧型ですばらしい価値があります。

とすれば、「新型」ラグジュアリーに相当する伝統的テキスタイルは何でしょうか?

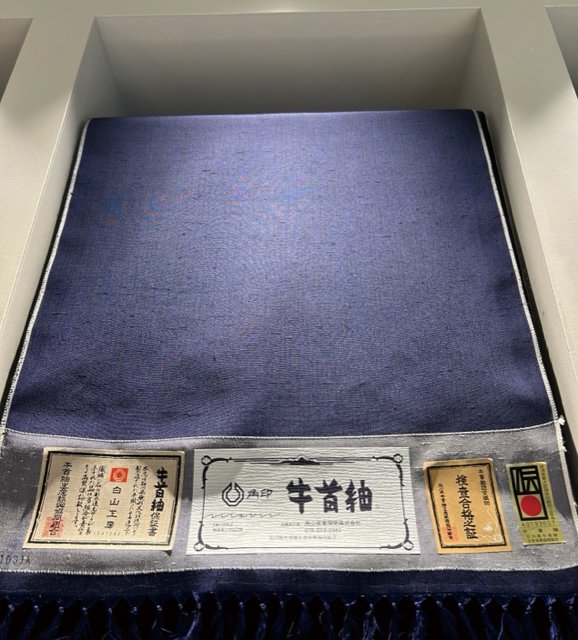

たとえば、紬です。今は高級テキスタイルの仲間入りをしておりますが、もとはといえば、紬は庶民の織物でした。表面に糸の節目が現れる紬は、B級品とされた「くず繭」から生まれた糸を使ったものです。一つの繭に2頭のかいこがいる玉繭も、2本の糸が絡み合い、節が多くできるため、くず繭に含まれます。売り物にならないくず繭の糸で作られた紬は、節がぼこぼこ現れ、堅いですが丈夫で、日常着や野良着として着られていました。

こんな庶民的織物が高級織物として扱われるようになった背景には、渋い見た目は「地味」ではなく「粋」であるという日本特有の美意識が打ち出されるようになったことと、玉繭が2〜3%の割合でしか出てこないという稀少性が強調されるようになったこと、さらにいえば手間暇のかかる技術そのものが評価されるようになったことがあります。つまり、紬のラグジュアリー化には視点の転換がもたらされているのです。

このような視点の転換、新しい価値の創造を伴うものこそが、新型ラグジュアリーの特徴なのです。権威的な王道、特権階級的排他性といった「旧型」の価値観の斜め上をいき、新しい視点から世界の豊かさや広がりを見せてくるもの、これが新型ラグジュアリーであり、新しい価値観を世に広め、経済を生み出す力を発揮します。

実はこのような紬の地位の変化を教えてくれたのは、元エルメスのデザイナー、寺西俊輔さんです。ヨーロッパで約11年働きながら日本らしさを考えてきた寺西さんは、つつましい庶民発の工芸品がラグジュアリーとして売れるというストーリーは、階級意識の強いヨーロッパではほぼありえず、日本ならではの強みだと言います。「現在、芸術品のように扱われる日本の伝統工芸には、庶民の日常生活の工夫から生まれたものも多いのです」と寺西さんは語ります。もちろん、西陣織があるからこそ紬の良さも生きる。だから新旧は上下格差なく共存しているのが理想ですね。

日々のささやかな工夫を退屈な仕事だと卑下することはありません。見方を変えれば知的な空気感として演出することができるかもしれません。「くず」を排除することはありません。稀少価値として生かせる道があるかもしれません。新しいラグジュアリーを考えるということは、新しい世界の見え方をもたらす視点を探すこと、新しい価値の創造を考えることにほかならないのです。おもてなしの工夫が隅々まで行きわたり、暮らしの見方を一変させる民泊の体験は、ブルガリホテルでの滞在に劣らず豊かな旅の記憶として心に刻まれるはず(たぶん)。

(ゼロニイ2023年5月号に掲載)