高校生や大学生のとき、常に苛々していた。原因の一部は、学校の先生をはじめとした「大人たち」が、意図的に、嘘をついているようにみえたからだった。直球で言ってくれればいいものを、なぜか消える魔球のような言葉が次々と繰り出され、翻弄された。不信感が募った。会話の通じやすい、同級生の、限られた友人とばかり話した。

さて、時が経ち、評者は大学の教員となり、ようやくわかったことがある。100%直球の言葉ばかり投げつけていては、生徒たちと要らない衝突が発生してしまう。だから、いわゆる「言外の意味」をもたせて「暗に伝える」。嘘というより、相手を想っているからこそ、そういったコミュニケーションが必要となることもあるのだ。

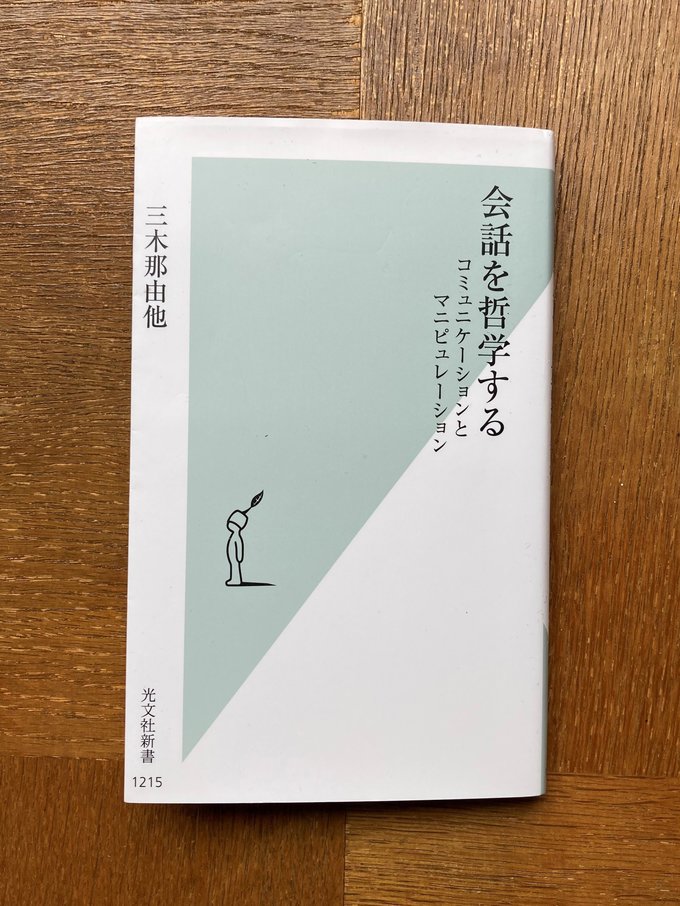

《会話を通じてひとは誰かの心理や行動を操作しようとすることがしばしばあります》《必ずしも悪意を持って相手を意のままに操ろうというものばかりではない》と筆者は、様々なフィクション作品の会話を参照しながら、その理由を丁寧に解きほぐしていく。「何かを操作すること」という意味合いを持つマニピュレーションは、SNSなどの発達により、言葉の激しい衝突にあふれた現代だからこそ、知っておいたほうがいい言葉だ。例えば、高橋留美子『うる星やつら』。「ダーリン」と呼んで慕う宇宙人のラムちゃんに、主人公のあたるが「好きだ」と言うことは最後の最後までない。好意を語らせようとするラムに「いまわの際にいってやる」と応じるだけだ。言葉の意味するものを、想像してみる。その「偏屈男」ぶりがたまらなく愛おしい。

《会話という営みの複雑さと面白さ》に触れながら、評者の脳内には人生の断片が蘇った。そして、「ああ、あのときの会話は、もしかして、そういう意味だったのかもしれない」と、思いを馳せた。