身を切る改革、とは本書のことである。強烈な幻想が提示されるが、恐るべきことに、それはコロナ禍になってからの世界で、実際に目撃したものでもあるのだから。

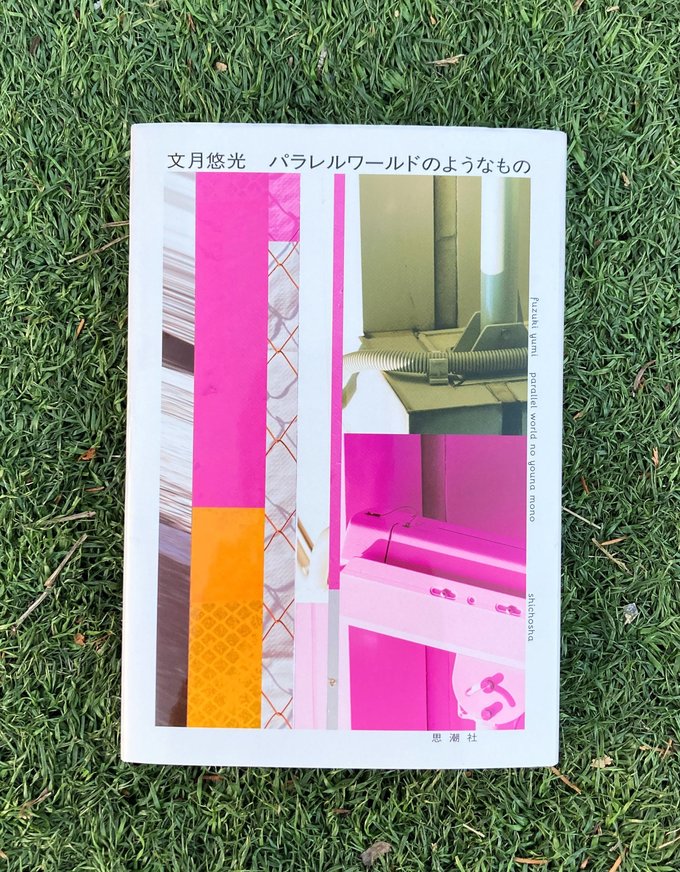

文月悠光の詩集は、中原中也賞受賞作『適切な世界の適切ならざる私』(思潮社)からすべて読んできた。けれども、第4詩集となる本書は過去のどの詩集とも似ていない。タイトルが東京オリンピックにまつわる時事的なニュースのひとつからとられているとおり、今、まさに、目の前で起きている事象を、的確に貫いていく詩が多く収録されている。まず「誰もいない街」という一編は、コロナ禍に襲われた2020年に読者を引き戻す。

見ていてくれる人がいたから、

きみはきみを演じ通すことができたのに。

役割を奪われたように まぶたを閉ざす。

いくはずだった劇場が閉まり、がらんどうになった街をさまよい歩いた日のことを思い出す。無観客公演をはじめてやって、手応えのなさに呆然とした舞台の上でのやりきれない感情を思い出す。全人類が突然「パラレルワールドのようなもの」に迷い込んだときの風景が、痛みを込めて、詩の中に封印されている。

殺されるって、誰に? わかんない、けど存在が毒、だから家にいないと殺される。はあ、でも生きてるじゃん。こんな生活、生きてるって言えるの。

表題作「パラレルワールドのようなもの」では、家に軟禁状態だったときの耐えられない孤独が脳裏をよぎる。突然現れる一年前の「私」と罵倒の応酬をする、その激しさに驚愕させられる。家に閉じ込められた「私」との格闘と葛藤の日々の記録として、世界がある日を境にめちゃくちゃになってしまった歴史の証言として、完全にコロナ禍が終わったとしても、読まれ続ける代表作のひとつとなるだろう。「私」がたとえ忘れても、詩集は忘れてくれない。