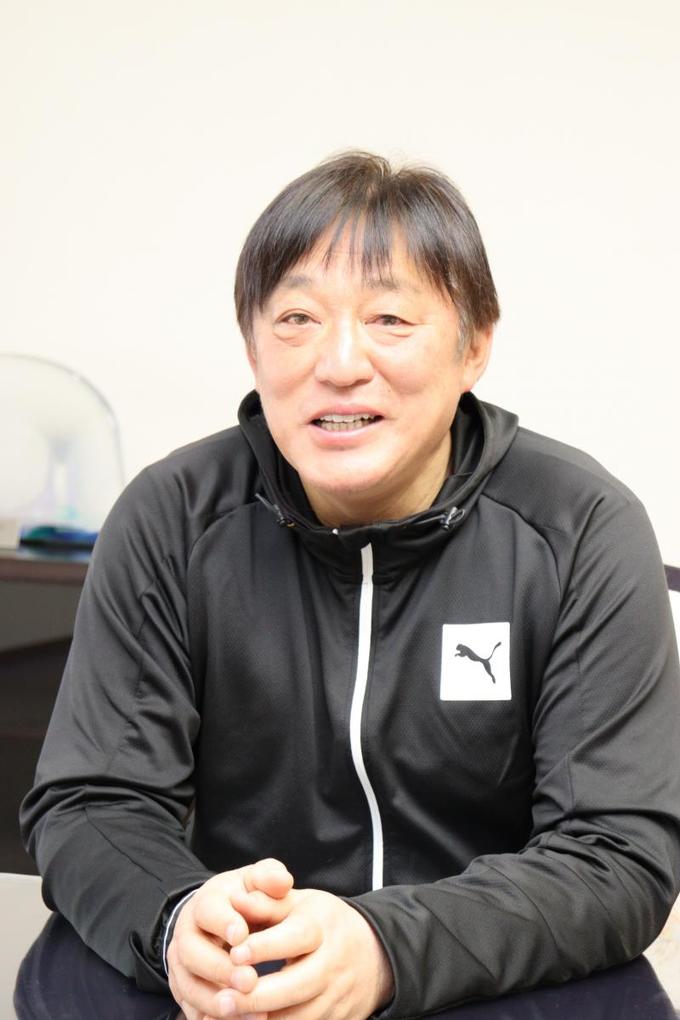

富山第一高校サッカー部元監督の大塚一朗さんは、2014年の全国高校選手権で、チームを優勝に導きました。大塚さんの生徒への接し方、大切にしてきた言葉を聞きました。

答えを言わず、自分で考えさせる

例えば、生徒がサッカーのプレー中にミスをしたら、「何でミスをしたと思う?」と問い掛けて、答えは言いません。

また、1時間半の全体練習後は自主練習の時間に当てていました。それぞれ、自分の課題となっている部分のトレーニングや、試合のビデオを見て分析したり、学校の宿題をしたりする生徒もいました。

サッカーは試合が始まると、選手が自分で考えてプレーしないといけません。個人の判断が試合に影響します。一瞬の判断を的確にするために、普段から何事も自分で決めることが大切です。

例えば、試合中にミスした生徒に「何をやってるんだ」と言うのではなく「次、頑張ろうぜ」と声を掛けます。生徒たちにも、仲間同士、また、自分の心に対してもポジティブな言葉を掛けるよう伝えています。

ある生徒が、審判のジャッジミスで退場となり、ユニフォームを投げ捨てたことがありました。親がお金を出して買ってくれたユニフォームです。

私は同じ学年全員の練習を10日間禁止し、皿洗いや掃除、洗濯など親を手伝うよう指示しました。そして、手伝った内容を紙に書き、親のはんこをもらって提出させたことがありました。

一番の協力者である親は、苦労をいとわず子どものために何でもしてくれますが、子どもは、それが当たり前だと感じてしまうことがあります。

親がどんなに苦労しているのか理解することで、「もっと頑張らないと」と思うことができるはずです。親を思う気持ちは、すごく大きな力になります。親子の絆は大切です。

親は、子どもの指導を学校の先生に任せきりにするのではなく、子どもが18歳になるまでは一緒に暮らして苦楽を共にしてほしいです。大人の苦労は子どもに伝わり、頑張る力になります。親も子どもと一緒に、人間として成長していくものだと思います。

中学の恩師から「しなやかな人間になれ」と言われたのが心に残っています。

竹や柳の木のように、折れそうで折れない心を持つように、という意味です。恩師からは、泣いたり負けたり、悔しかったり、悲しかったり、負の経験がたくさんあるほど、しなやかな人間になれるのだと教わりました。

生徒が試合に負けて落ち込んだり、ミスして泣いているときに、「しなやかに」と声を掛けます。

孔子の「これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」という言葉を伝えています。

物事を知っている人より好む人が、好む人より楽しむ人が勝っているという意味です。楽しむとはふざけるのではなく、全力で取り組むということです。

【プロフィル】

大塚一朗(おおつか・いちろう) 1964年富山市生まれ。富山第一高校、法政大卒。北陸電力サッカー部の選手兼コーチ、アルビレックス新潟シンガポールチームの監督などを経て、2008年から富山第一高校サッカー部コーチ、12年から監督。14年に全国高校選手権で県勢初の全国制覇。18年にアジアサッカー連盟プロライセンス取得。22年1月、モンゴル代表監督に就任。

皆さまの声を今後のコノコトに反映させるため、アンケートを実施しています。 ご協力いただい方の中から抽選で計50名様に、サイン色紙や伝統の技を体験できるキットなどをプレゼント!

詳細・応募はこちら