学校で教わったことを本当に使える力にするために、家庭での復習が大事なのは国語も算数も、お金の教育も同じ! 小中学校で消費者教育が拡充されている今、家庭ではどんなことをすればよいのでしょうか。ファイナンシャルプランナー(FP)で3人の子どものママでもある山岡加代子さん(富山市)に、おすすめの方法を聞きました。

生活の中で意識してお金の話を

普段、何気なく生活していると、子どもがお金に触れる機会はわずかです。県金融広報委員会の金融広報アドバイザーを務める山岡さんは、高校生から大学生の3人の子育てを振り返り「意識して、子どもがお金を使う場面をつくったり、親がお金の話をしてあげたりすることが大切です」と話します。

学校で習う消費者教育について、科目やテーマを再度、確認します。

▽3年、社会科

テーマ 地域に見られる生産や販売の仕事

▽5年、社会科

テーマ 我が国の情報と産業との関わり

▽5・6年、家庭科

テーマ 物や金銭の使い方と買物、環境に配慮した生活

【中学校】

▽1~3年、家庭科

テーマ 金銭の管理と購入、消費者の権利と責任、消費生活・環境についての課題と実践

▽3年、社会科公民的分野

テーマ 私たちと経済(市場の働きと経済、国民の生活と政府の役割)

これを踏まえ、山岡さんは、自宅で手軽にできる金銭教育の方法を提案します。注意点は、子どもの年代ではなく、学校で学んだことの習熟度やお金への関心に合わせて内容を考えること。

山岡さん自身も「一番上の子はお金にあまり興味はありませんでしたが、真ん中の子はお小遣いの残高をきちんと確認するなどしっかり管理していました」と話し、子どものタイプ別に実践方法を紹介してくれました。

レベル①店でお金の支払いの経験がない

■おうちで駄菓子屋さんごっこ

地域には、スーパーやコンビニなどさまざまなお店があります。子どもが実際に支払いを体験するのがベストですが、時間がかかって迷惑をかけるのではないかと心配する親御さんは多いです。そこで、自宅で駄菓子を準備し、子どもに売り買いを体験させます。

山岡さんは、下の子どもが年長、真ん中の子どもが小3、上の子どもが中1のとき、週末によくやったそうです。これなら、お金の出し方やお釣りの計算も子どものペースで練習できます。

・かごに数種類の駄菓子を入れ、お店屋さん風にする

・子どもに店員、客のどちらの役も体験させる

・店側のおつりをあらかじめ準備し、最後に会計が合うか確認する

・5円単位の価格も設定し、計算が複雑になるようにする

・駄菓子を買うお金は、その都度渡したり、お年玉を使わせたりする

■値段当てクイズ

親子で、身の回りの物を「これ、いくらだと思う?」と質問し合います。物の値段の高い、安いという感覚を養い、相場を知ることにつながります。これも山岡さんが実践していたこと。

■物を買うだけじゃない!お金の幅広い用途伝える

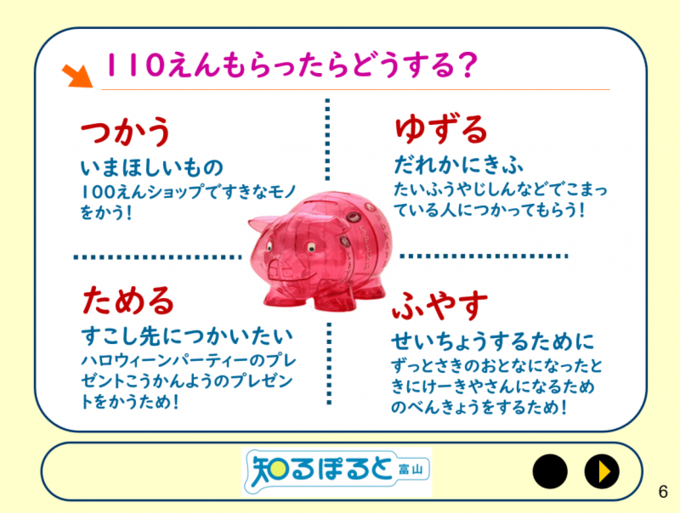

手元に110円あったとしたら、物を買うだけでなく、寄付、貯金、投資といった用途があることを子どもに教えます。お金の幅広い用途や価値を学ぶことができます。小学生の低学年向けに、お金の使い方や役割を伝えるマネー講座を行う際、このイラストを使用することがあります。

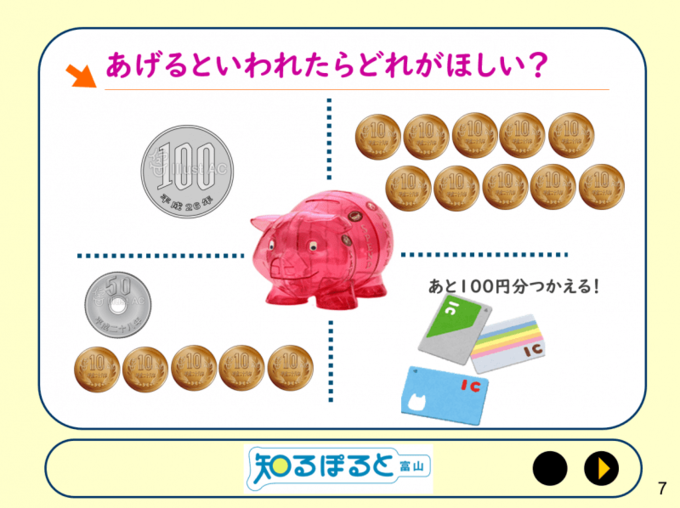

もう1枚、マネー講座で使うイラストがあります。100円玉が1枚、50円玉が1枚と10円玉が5枚、10円玉が10枚、100円分が入ったプリペイドカードが描かれています。「どれがほしい?」と、子どもたちに問いかけます。どれも同じ100円ですが、支払時の使いやすさ、財布に入れたときの重みなど、それぞれのメリット・デメリットを話し合います。

レベル②お小遣いをもらっていて、店頭で支払い経験がある

■銀行で口座開設、ATMに入金も

親子で銀行に行き、子どもに自分名義の口座を作らせます。そして、ATMでお小遣いやお年玉を入金させましょう。キャッシュレス化が進む中、子どもが自分の目で現金と通帳の数字が一致しているのを確認するのが大切です。

■店頭での支払い経験をどんどん増やす

親子で買い物に行っても、多くの場合、親が支払いをします。夕食の買い物、家族旅行、誕生日会など、子どもがお手伝いする時や何かのイベントに合わせ、子ども自身が会計する機会を積極的に設けます。

心配なら、保護者が後ろで見守ったり、レジがすいている時間帯に合わせたりすることも考えましょう。山岡さんは、一番上の子どもが予備校に通う際、お金の大切さを知ってもらおうと、入学金、授業料を数十万円の現金で手渡し支払わせました。

レベル③安い・高いの判断ができる

■フリーマーケットアプリ

今の中学生は、メルカリなどのフリーマーケットアプリをよく使っています。相手の顔を見ずに、ネットを通した売買は、今後さらに増える見込みです。ネットで買い物する時には、親が一緒にすることを条件とし、注意点を伝えながら取り組みます。

■欲しい物をプレゼン

パソコンなどお小遣いだけではどうしても購入できない高価な物は、欲しい理由を親にプレゼンさせます。「消費」や「浪費」ではなく、自分への「投資」であることを、子ども自身が理解し、親に伝えられるようになることを目指します。

リアルなお金の体験、親がサポート

山岡さんは「お金を使うごとに『買って良かった』『いらなかったかな』と振り返ることで、心地よいお金の使い方が身につきます。子どものリアルなお金の体験を、ぜひサポートしてあげてください」とアドバイスします。

家庭で金銭教育をしてきた自身の3人の子どもは、「ため込んだり、メリハリを付けて買ったり、それぞれお金の使い方は異なりますが、浪費癖はなく手元にあるお金でやり繰りしている。まだ使い方が下手な部分もあるので、親が見守ることができる今のうちに失敗して、学んでほしいですね」と話します。

福岡県北九州市出身。大学卒業後、リース会社に約3年間勤め、契約、保険提案等の営業職に従事する。企業案件を担当する中で、個人家計の金融知識の必要性を感じ、2001年にAFPを取得。2010年、富山市に転入。2018年に日本FP協会富山支部幹事、2019年から金融広報アドバイザー。