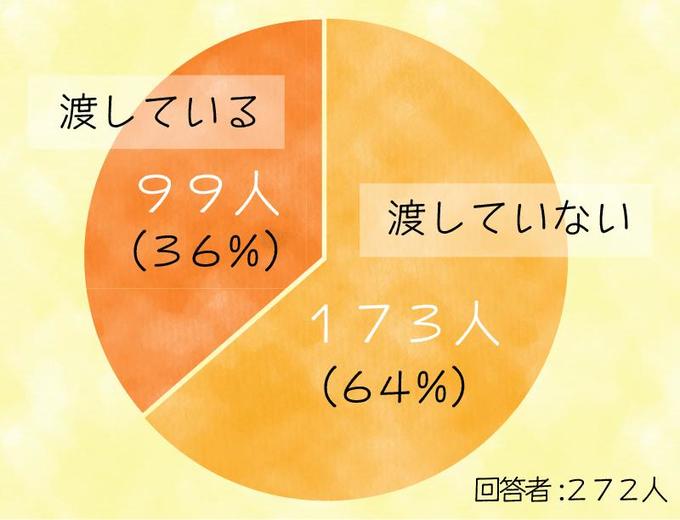

コノコトが小中学生を中心とする保護者の皆さまに、お子さんのお小遣いについてのアンケート調査を行ったところ、回答272人のうち、お小遣いを渡していない人が173人(全体の64%)、渡している人が99人(全体の36%)でした。今回は、「渡していない」方のご意見をお伝えします。

今回のアンケートでは、全体の6割以上の方が、「お小遣いを渡していない」と答えました。いったい、なぜでしょう?理由を紹介します。

- まだ早い

- 子どもだけで出かけない

- 子どもと行動を共にすることばかりで、一緒に買う

- 必要な物があるときのみお金を渡したり、親が買ったりする

- 欲しい物があったらその都度必要かどうか、親子で一緒に考えて購入する

- 欲しいゲームやおもちゃは、誕生日やクリスマスに買う

- 誕生日に図書カードを渡している。大きな本屋に行けば、本やマンガ以外にも、好きなグッズや文房具などが買えるので、現金をあまり必要としない

中には、購入するものの金額を親子で下調べし、そのお金に加えて、予備となる金額を渡しているという回答がありました。また、欲しいものの用途や熱意をプレゼンする方式を採用する親御さんも。「親を納得させなければならないので、あれもこれも欲しいとは言わない」と答える方もいました。

- 本人が欲しがらない

- お金を使う機会があまりない

- 近所に店がない

コロナ禍も影響しています。友人らと出かける機会やイベントが減ったことで、お小遣いの必要性がなくなったり、渡すきっかけがなくなった人もいました。

- お手伝いや勉強、テスト結果などの報酬やごほうびとして渡している

お金の大切さを伝え、家事への参加を促すことを目的にする方もいました。これは、お小遣いの有無に関わらず、親御さんの共通した思いですね。

- お年玉やその一部(5千円〜1万円)でやり繰りさせる

- 祖父からもらっているようだ

- お年玉や祖父母からのお小遣いで充分

- お金の使い方の加減について、まだ声かけが必要

- 無計画に一気に使ってしまう

- 最低でも二桁の足し算がしっかりできてからでないとお金の計算ができず、しいてはお金の管理もできない

- お金を数えられず、計算が難しい

- 自由に欲しいものを買わせることを、まださせたくない

- 本当にその物が欲しいのかどうか、必要性をまだしっかり考えていると思えない

- 学年×百円渡していたが、ゲームセンターに行くとすべて使ってしまうのでやめた

- 保育園の頃、お手伝いをしたら10円という方法で渡したが、ほんの小さなこと(靴を並べた、食器を持っていった等)でも10円を欲しがるようになってしまった

- 相場がわからなかったため、そのままになっていた。また、一時期お手伝いをしたら渡していたが、全くやらなくなった

- 結局何か買う時に、私が支払いをしているので、意味がないのではないかと思った

- 渡し方に迷っている

- お小遣い制にしようと思いながら、必要なものを親が買ったりしているので、渡すならしっかりルールを決めてからにしたくて、まだ始めていない

- 渡さないままこの年になり、今はいくらにしようか考え中

お小遣いを渡していない方のご意見、いかがでしたか?アンケートからは、お小遣いの有無を問わず、お金の正しい価値を子どもに伝えようと試行錯誤する親御さんの姿がかいま見えました。渡し始める時期や金額を悩む方もいらっしゃると思います。他の方のご意見も参考に、考えてみてください。