ここ数年、学校では、子どもたちに消費者としての知識や心構えを教える授業に力を注いでいます。背景にあるのが、2022年4月の民法改正で、「大人」として扱われる成年年齢が18歳に引き下げられることがあります。今回は、成年年齢の引き下げによって暮らしがどのように変わるのか、また小中学校で始まっている新しい消費者教育についてお伝えします。

クレジットカード、ローン契約も可能

お酒、たばこは20歳から

まず成年年齢が18歳になることで、生活の中でどのようなことが可能になり、何が変わらないのかを確認します。

▼18歳からできるようになること(親の同意は不要)

- 携帯電話の購入

- 1人暮らしのアパートを借りる

- クレジットカードをつくる

- ローンを組んで車を買う

- 住む場所や進学、就職について自分で決める

- 10年有効パスポートの取得

- 公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就く

- 家庭裁判所で性別の取扱いの変更審判を受ける

▼これまでと変わらず、20歳からできること

- お酒を飲む

- たばこを吸う

- 国民年金の加入義務

(法務省が公開する資料より引用)

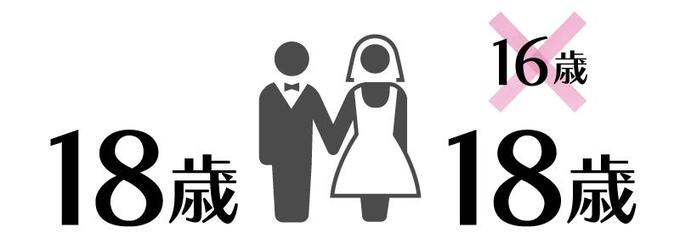

女性が結婚できる年齢も見直されました。現在は男性18歳、女性16歳ですが、男女とも18歳となります。

契約 簡単に取り消しできず

これまでは20歳未満であれば、契約は保護者の同意が必要でした。逆に保護者の同意なく結んだ契約であれば、取り消すこともできました。しかし22年度からは、保護者に守られるのは18歳未満まで。18歳になったら、1人で契約もできますが、その契約はこれまでのように簡単に取り消すことはできなくなります。

つまり大人の消費者として責任が生まれ、正しい行動が求められるということです。そこで、学校での消費者教育は「自立した消費者」の育成を目指し、契約をはじめ、消費者の権利や責任などについて、子どもたちにより詳しく教えることになりました。