日本では成人の3人に1人、高齢者の3人に2人が高血圧と診断されています。高血圧は脳卒中や心臓病につながりやすくなります。予防の鍵は「減塩」と「体重管理」。

今回は「減塩」がテーマです。

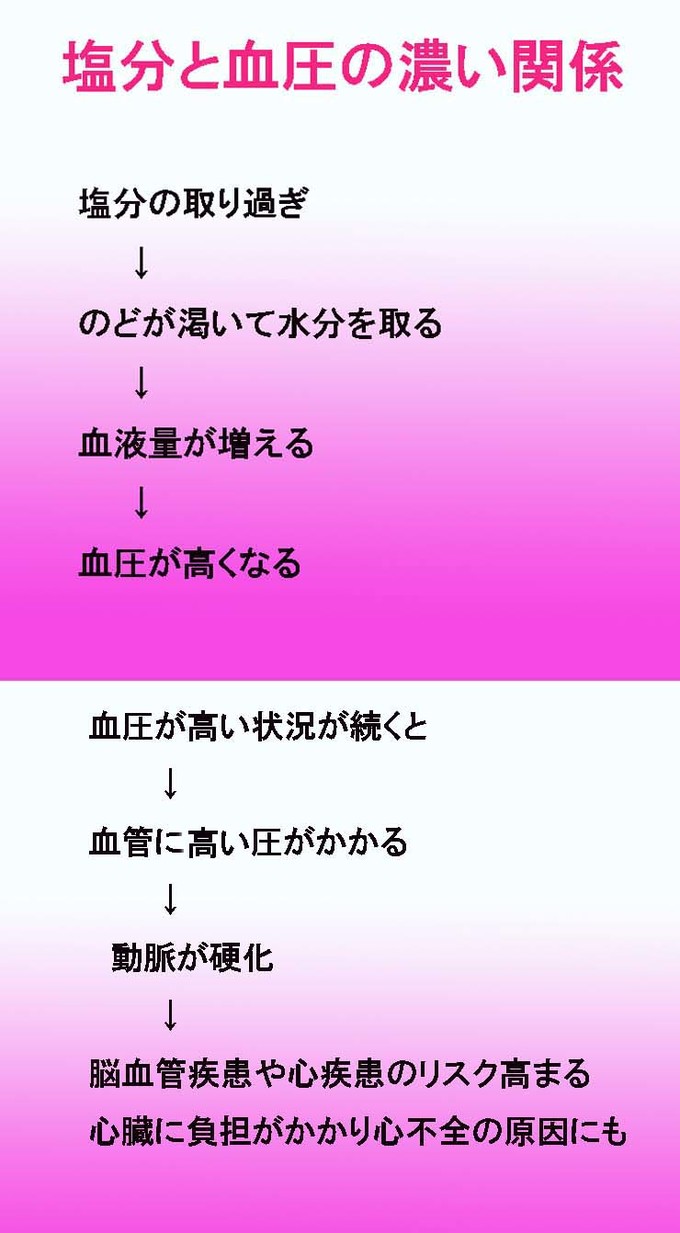

高血圧の予防に、なぜ減塩が必要なのでしょうか。塩分と血圧には密接な関わりがあるためです。

食塩の取りすぎによってナトリウム濃度が高くなると、それが中枢神経に働いてのどが渇き、人は水分を摂ります。すると血管に流れる血液量が増え、血圧が高くなります。この状態が続くと、血管には常に高い圧がかかり、動脈硬化につながります。

この動脈硬化が、脳血管疾患や心疾患、腎臓疾患等のリスクを高めます。また心臓に負担をかけるため、心不全の原因にもなります。塩分の取り過ぎはさまざまな生活習慣病のリスクを高めることから、「減塩」が必要となるわけです。

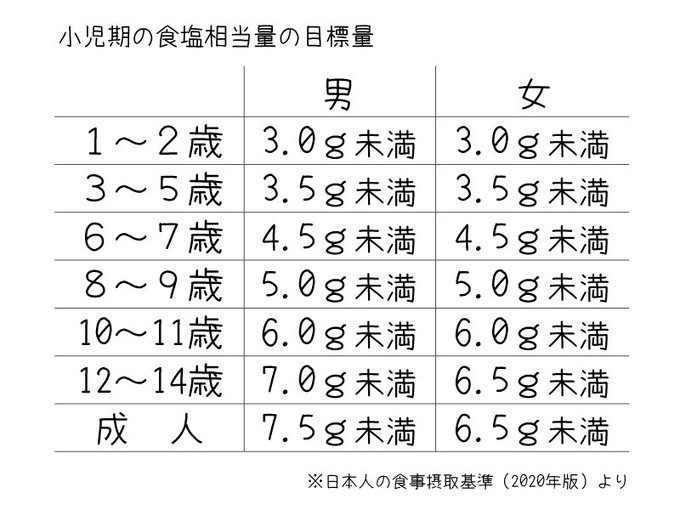

大人の減塩もとても大切ですが、食習慣がまだ形成途中の小児、学童期においても減塩の習慣化は非常に大切です。子どものときから減塩を習慣化しておくことが、大人になってからの健康づくりにも役立つのです。

2018年の国民栄養調査では、成人(20歳以上)の食塩摂取量の平均値は10.1g (男性11.0g、女性9.3g)。目標よりもかなり多いことが分かります。

次回は減塩の方法についてお話をします。

◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士

富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。

日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。