富山大名誉教授(工学博士) 山西潤一氏に聞く

日本教育情報化振興会 会長

―教育のICT化は、オンライン授業を受けられることのほかに、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ノートがタブレットに、教室の黒板が電子黒板になると考えてください。教師が問題を出すと、子どもたちがタブレットに答えを書き込みます。教師は教室を歩き回ることなく手元の端末で全員の答えをチェックし、その中のいくつかを電子黒板に映し出し、発表を促します。一人ひとりの考えをクラス全員に伝える情報伝達のスピードが全然違いますね。

さらに教師がそれぞれの理解度を即座に把握できるため、理解度に合わせた問題を出題するなど、一斉授業での個別指導も容易になります。このことは、個の能力に合わせた的確な指導で、子どもたちの深い学びにつながります。

グループで行う校外学習も変わります。子どもたちは端末を使ってメモを取ったり撮影もします。教室に戻ったら、集めた情報を皆で共有し、話し合い、まとめます。協働学習です。これかの時代に必要なコラボレーション力を育成する活動です。下校後は、端末で授業を振り返りながら宿題をネットで提出。家庭と学校の学びがシームレス(途切れなく)につながります。

―海外では教育の情報化がとても進んでいるようです。

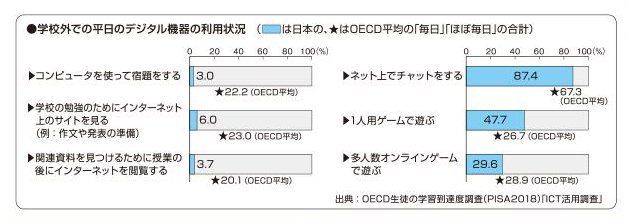

OECD(経済協力開発機構)が2018年、高校1年相当の学年を対象に行った学習到達度調査で、学校の授業(国語、数学、理科)におけるデジタル機器の利用時間はOECD加盟37か国中、日本は最下位でした。一方、学校外での利用状況調査では、チャットやゲームの利用が非常に高いことが分かりました。

―インターネットを適切に使う能力「ネットリテラシー」を高めるため、海外ではどのような指導が行われているのでしょうか。

ICT教育の先進国の一つ、シンガポールを2000年ごろ訪れたとき、調査に行った小学校では1年生からメールアドレスを持たせ、活用させていました。他方、社会では「サイバーウェルネス」(インターネットの健全利用)という言葉が、さかんに言われていました。

子どもたちに強く伝えていたのは「自分と他人を大事にする」ということ。これは人間関係すべてに言えることですが、特にネットでは相手の顔が見えません。ネットの向こうには、友達や家族だけでなく悪い人もいます。

またネットにのせた情報は二度と消せず、永久に残ります。表情が見えない会話は、相手に誤解されることもあります。ネット発信の危うさ、怖さを子どものころから徹底して教えていました。

―富山でもICT化の準備が進みます。今、家庭でできることは何でしょうか。

情報化が進む今、知りたい情報はネットから簡単に手に入ります。しかし、ネットには必ずしも正しい情報だけとは限りません。情報の正しさや危うさを見抜く目が必要です。一つの情報だけで判断するのではなく、複数の情報を見て判断すること。情報を批判的に見る目も必要ですね。情報を受け取るだけではなく、自分で考え、まとめ、伝える情報活用能力もこれからの時代には必要です。世界中がネットでつながり、歴史や文化も異なる人たちと一緒に活動する時代です。創造力や表現力、コミュニケーション力とともにグローバルな視点が求められる時代です。

家庭でできることは、スマホやタブレット端末を適切に使うルールを話し合うことです。学校で1人1台端末が整備されれば、スマホやタブレットをノートや参考書として学習に使うことが増えます。と同時に、ゲームや友達とのコミュニケーションなどの遊びにも使うでしょう。遊びの場合はせいぜい1日1時間。何時以降は使わないなど、まずは時間のルールをきちんと決めましょう。危ないホームページやゲームには、フィルタリングやペアレントコントロール機能を使ってアクセスできないようにするとともに、どこにアクセスしていたかの記録も家族で共有しましょう。大事なことは、子供との信頼関係です。ネットの危うさ、怖さを伝えるとともに、生活リズムの乱れが無いよう見守ることが大事です。

デジタル化が進む社会ですが、自然の中で五感を鍛えることも重要です。特に幼少期の発達段階では、手を使った様々な体験・創作活動が脳の発達を促進することが分かっています。スマホやゲームばかりではなく、ものづくりや表現活動などのアナログな活動がデジタル時代にも大切なのです。

■ ■

県内15市町村の教育委員会に準備状況を聞きました。コノコトプラスで一覧にして紹介しています。