■毎月、身長と体重をチェック

子どもの発育には、個人差があり、早熟型もいれば中間型、晩熟型の子もいます。自分の子どもはどのタイプなのか、まず発育状況を知ることが、食事を考える上で大切です。

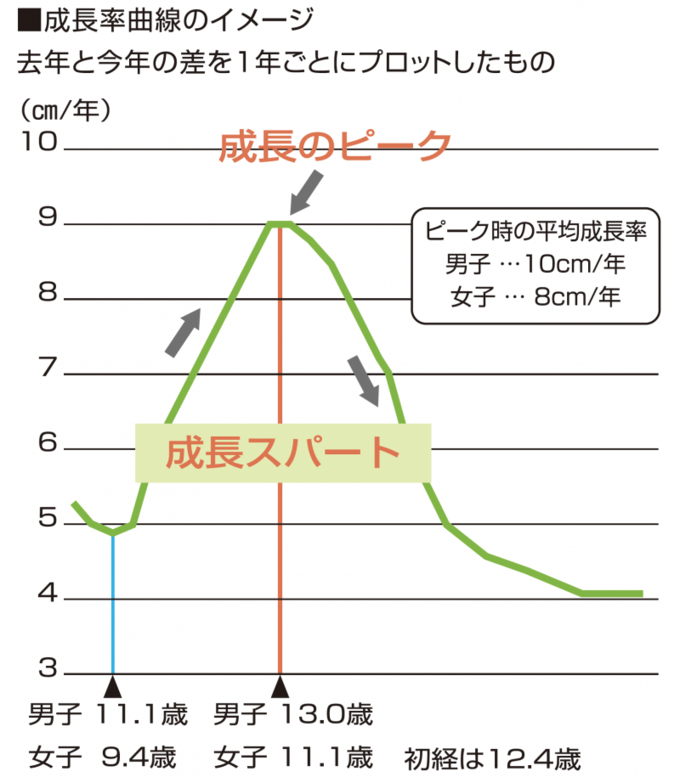

ヒントになるのが、1年間で伸びた身長を点でつないでいく「成長率曲線」です。一般的には男子は11.1歳で成長のスパートが始まり、13.0歳で成長のピークを迎えます。女子は2歳早く、9.4歳でスパートが始まり11.1歳でピークを迎え、初経は12.4歳とされています。

まずは子どもの身長と体重を定期的に測り、スパートとピークを見逃さないことが大切です。成長率は1年ごとの差ですが、子どもは数カ月で一気に伸びるということも結構あるので、できれば毎月身長と体重を測っていれば、スパートに気が付くことができると思います。

■運動量を踏まえて食事を考える

次に大事になるのが、食事と運動量です。「うちの子は少食だから」と食べる量が少ないままだと、なかなか成長のスパートが来ないこともあります。また近年は小さなころからハードな練習を行うジュニアアスリートが増えていますが、運動量があまりにも多いために、発育・発達のためのエネルギーが足りず、身長が伸びずに、結果として選手をあきらめてしまうケースもあります。

身長を大きくするには、適度な運動とバランスの取れた十分な食事、そしてよく眠ることが必要です。

しかし今が成長のスパートで、エネルギーの必要な時と分かっていても、人間の食べる量には限界があります。エネルギーが足りないかなと思ったら、寝る前に牛乳を飲ませるなど、食事以外にも分けて栄養を取る工夫をしてください。大人が寝る前に牛乳を飲むと太るかもしれませんが、適度に体を動かしている子どもは太りません。

■何でも食べる子はけが知らず

多くのスポーツ選手を見ていて思うのが、好き嫌いをせず何でも食べる子は、けがをせずコンスタントに試合に出ています。

1日3回の食事は、体を作るチャンスが3回あるということ。朝食を食べない子どももいますが、1回食べないということは、そのチャンスを放棄していると考え、しっかり食べるようにしてください。

■「まごにはやさしい」を3食で

バランスの取れた食事をとるためのキーワード「まごにはやさしい」を覚えてください。

カレーに豆や厚揚げを入れてみたり、御飯にごまを掛けたり、意識することでいろんな工夫ができます。私はよく栄養指導する選手たちを対象に、調理実習をするのですが、自分で作ることで食事への関心も高まります。

■Q&A

−小学生の息子が、なかなか食べてくれません。身長が伸びず心配です。

A.1日5回ぐらいに分けて食べてみましょう。学校から帰ってきて、まず果物と牛乳。夕食を食べて、寝る前に牛乳やヨーグルトなどもいいですね。

−中学生の息子。部活動で走り込みをして帰ってくると、疲れて食べらなないとおかずだけ少し食べています。

A.エネルギーを効率よく出すためにはビタミンB1、お米が必要です。おかずばかり食べていてはエネルギーが足りないので、ごはん半分、おかず半分と、両方を少しずつ食べるようすすめてください。

食べるタイミングも工夫してみてください。部活動が終わってすぐに、ゼリー飲料でエネルギー補給をしたり、自宅に帰るまでの移動中に軽食を食べるのもいいかもしれません。お菓子やエネルギーにはなりますが、体をつくる材料にはなりません。おにぎりやサンドイッチ、ゆで卵、ヨーグルト、牛乳、さつまいもなど、たんぱく質やカルシウムなどを取るようにしましょう。

■成長期におすすめレシピ

たんぱく質×鉄分補給!レバーのそぼろ丼

成長に必要なたんぱく質と鉄分をしっかり取ることができるレシピ。豚ひき肉と合わせることで、よりおいしく、夏場の疲労回復にも◎

【材料】1人分

- ご飯 … 150g

- 豚レバー … 40g

- 牛乳 … 適量

- 豚ひき肉 … 40g

- ピーマン … 10g

- しょうが … 少々

- 酒 … 小1

- 白ゴマ … 2g

- しょうゆ … 小さじ1/4

- 油 … 小さじ1/2

- サニーレタス … 10g

【作り方】

- レバーは流水でよく洗い、血抜きする。牛乳につけてくさみを取る。

- 1を熱湯でゆで、細かくきざむ。

- ピーマンはみじん切りにする。

- フライパンに油を熱し、2のレバー、生姜、豚肉、ピーマン、酒を入れ炒める。

- 全体に火が通ったら、ごま、しょうゆを入れ炒める。

- ご飯の上にサニーレタス、5をのせる。

【栄養成分】

- エネルギー:385kcal

- タンパク質:20.1g

- 脂質:8.1g

- 炭水化物:51.7g

- 鉄:6.0mg

- カルシウム:29mg

- 食塩相当量:0.7g

◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士

富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。

日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。