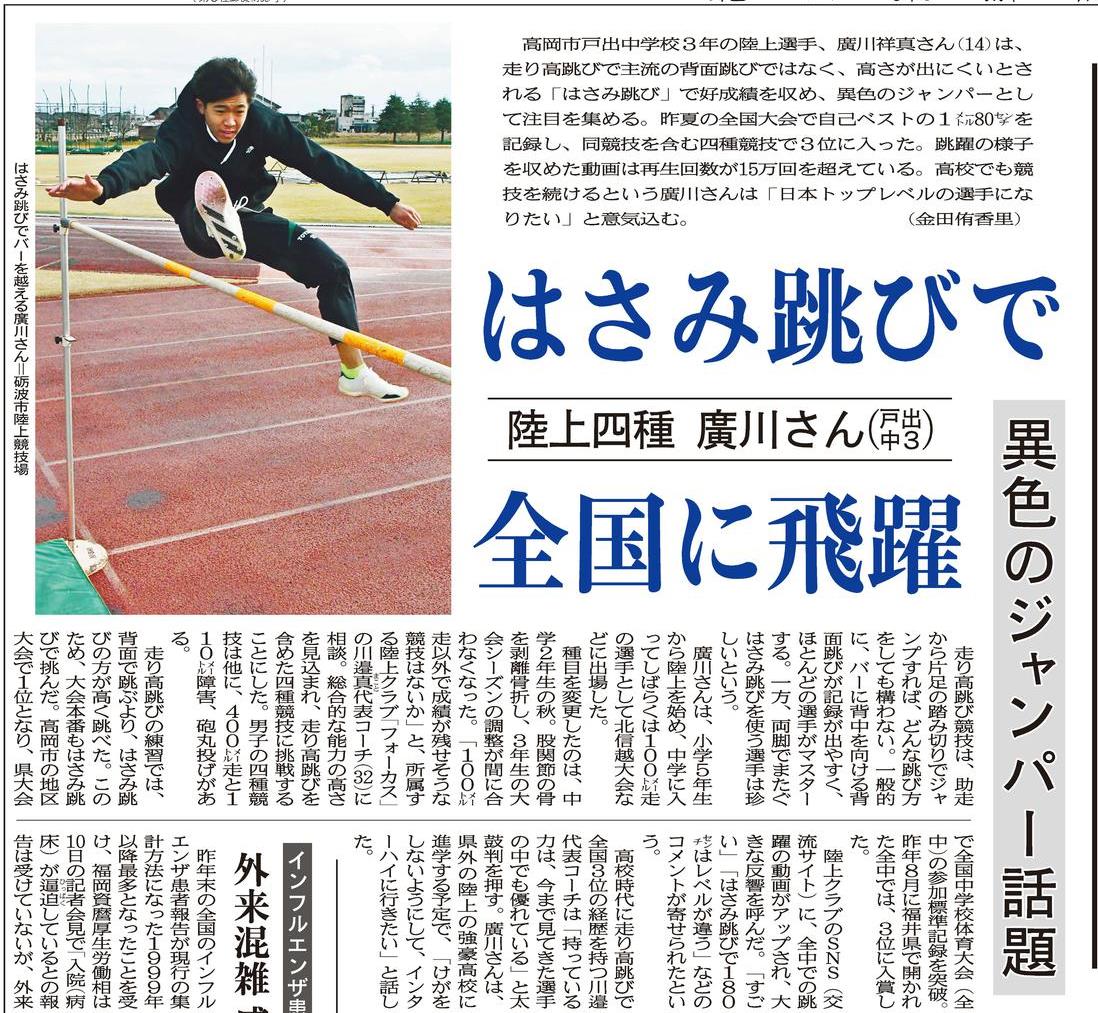

東京2025世界陸上の熱戦が連日繰り広げられ、陸上競技観戦の楽しさをあらためて実感している。そこで、今回は走り高跳びに注目してみた。跳び方として、バーに背中を向けて跳ぶ「背面跳び」と両足でまたぐ「はさみ跳び」があるが、ほとんどの選手が背面跳びを選んでいるようだ。今年1月の本紙社会面でも、はさみ跳びで好成績を収める選手が「異色のジャンパー」として取り上げられていた。

はさみ跳びのジャンパーに関する記事

体の重心を考える

なぜ、背面跳びの方が記録が出やすいのだろうか? 記者が高校物理の範囲内でひもといてみた。予備知識として重心というものについて考えてみたい。

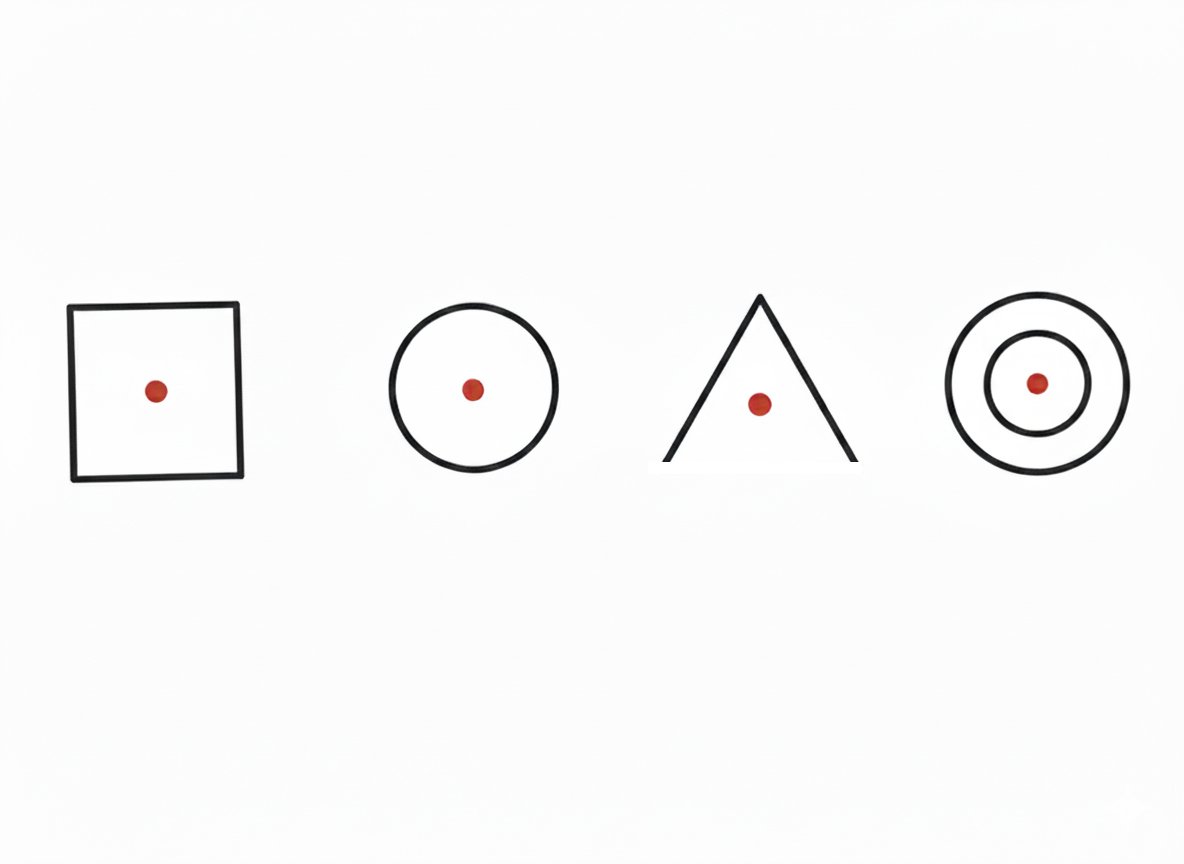

重心とは重さが集まり、その1点のみで支えられる点を言う。木の板を指で支え、バランスを崩さず支えられる点で、円形の板なら中心が重心となる。左右対称に近い富山県の形をした木の板の場合、重心は富山市西番付近とされている。

赤い点が重心。重心の位置は物体の形状によって異なる。図の円形や正方形では物体の内部に来るが、ドーナツ型やへの字の場合、重心は物体の外になる。高跳びの場合、への字に体を変形させ、重心を外にずらすことがポイントとなる

人体の場合はへその辺りに重心があり、重心を移動させることで人は体を動かせる。なので、椅子に座っている力士の額を一般人が指で押さえると、その力士は重心を移動させることができず、立ち上がることすらできないことになる。

残り987文字(全文:1587文字)