戦争や自然災害の記憶を継承する試みが各地で行われる一方、年月を経て、世間の口の端に上る機会が減ってしまった惨禍もある。1934(昭和9)年の「庄川洪水」もその一つだろう。発生した7月11日を前に、被災地に立つ自然災害伝承碑を訪れた。

県内が真夏日となった6月下旬。国土地理院が公開している伝承碑マップを参考に、車を走らせる。強い日差しに照りつけられた車内はエアコンを全開にしても、汗がにじんだ。

自然災害伝承碑とは、過去に発生した災害の様子や被害が記載されているモニュメントのこと。国土地理院は、市区町村長からの申請を受け、伝承碑の位置や伝承の内容を地図にまとめている。

破堤箇所標を発見

射水市には「庄川洪水」の伝承碑が計7カ所ある。地図上で目立つアイコンを見ていると、すぐにたどり着けそうに思うが、案内板や駐車場などがないため実際には苦労した。最初に見つけたのは庄川右岸の道路沿いにある「破堤箇所標」(射水市西広上)だ。

伝承碑として登録されていないものの、少し上流の道路沿いにも「破堤箇所標」(高岡市下麻生)があった。

6カ所は洪水水位標

残りの6カ所は「洪水水位標」。被災状況以外に「水害体験者の証言により洪水位を検証したものである」として、洪水時の水位の高さがどれくらいだったかが彫られていた。約16メートルと4階建てのビルほどの水位が記録されている伝承碑もあり、洪水の規模にあらためて驚かされた。

伝承内容はそれぞれ異なる部分もあった。いくつか抜粋して以下に示す。

被害の大きさを実感しつつ、伝承碑の災害名が「庄川洪水」であることが気になった。庄川流域での洪水は、昭和9年以外にも発生していたはずだ。

実際、国土交通省のサイトには、「庄川流域の洪水は江戸時代だけでも数十回記録され、明治時代30回、昭和以降も、昭和9年、34年、39年、50年、51年、56年、58年、平成16年と頻繁に発生している」と紹介されていた。ただ昭和9年の洪水は死者20名、流失家屋94棟、民家破損5418棟という未曾有の大災害だったため、被害が語り継がれたのだろう。

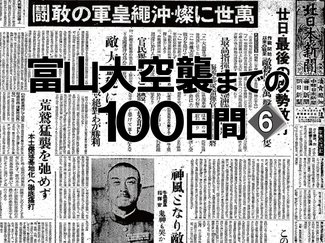

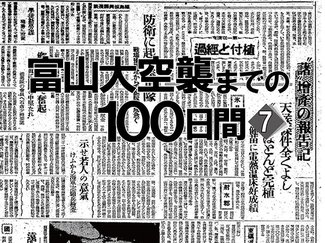

当時の新聞報道は…

この洪水を当時の新聞がどう伝えたのか調べてみたところ、意外な事実が分かった。「庄川洪水」という名前と、伝承碑が庄川右岸に集中していたことから、庄川流域に大雨が降り、氾濫したと思い込んでいたが、そうではなかったようだ。

1934年7月11~13日にかけての紙面を見ると、庄川流域での被害が最も大きかったのは間違いないが、「黒部川は今暁来増水大氾濫し三日市以東泥海化」など黒部川流域にも被害が出ていたことを伝えていた。当時の富山県内では「20年ぶりの豪雨」で、常願寺川の氾濫を伝える記事も掲載されていた。

約90年の歳月が流れ、ダムや堤防などが整備された現在では、大規模な河川の氾濫に現実味を感じる人は少ないかもしれない。ただ8、9月は台風が多い時季でもあり、近年はゲリラ豪雨と呼ばれる集中豪雨が市街地に浸水被害をもたらすことも珍しくない。2023年に立山、上市両町を流れる白岩川が氾濫したことも記憶に新しい。

伝承碑という形で、災害の恐ろしさを後世に残そうとした先人の思いを無駄にせず、あらためて水害への備えを確かめたい。(本田健司)