地域の子どもに食事や居場所を提供し、全国で広がりを見せる「子ども食堂」。県内でも年々増え、現在70カ所以上で開設されている。学生記者の私も、富山市婦中町鵜坂地区にある「鵜坂地域食堂」の活動に携わり、運営のヒントを探ろうと県内の施設を訪ねた。子どもの貧困支援と考えられがちだった当初の認識は変わりつつあり、誰でも利用できる多世代の交流拠点としての役割が高まっていることが分かった。(富山国際大1年・金岡拓海)

8月下旬、富山市の蜷川地区センターで「にながわふれあい子ども食堂」が開かれていた。この日は、食堂の開設5周年を記念し「お祭り」がテーマ。普段振る舞われる食事に加え、かき氷やくじ引き、射的などが用意され、子どもたちは楽しいひとときを過ごしていた。

食堂は、蜷川地区の住民有志が中心となって運営する。子どもが学校以外でも集まることができ、多くの人と交流できる居場所をつくりたいとの思いで、2019年にスタート。代表の中井啓之さんは「大人になったときに食堂での出来事を思い出し、自分も何かできることはないかと考えてくれれば、子どもたちの成長や蜷川地区の発展につながる」と話す。

蜷川地区では、近所同士の付き合いが希薄になっていることが課題になっていた。食堂を始めると、子どもが地域の大人と顔見知りになり、何げない声のかけ合いが地区内に生まれたという。中井さんは「子ども食堂の運営は、災害などの緊急時に地域で助け合う環境づくりにもつながる」と語る。

食育の場にも

魚津市の「あんどの里なかま食堂」は、特別養護老人ホームやデイサービスなどを運営する社会福祉法人海望福祉会が開く。

17年に始め、主に福祉施設を会場にしている。施設を利用するお年寄りらが地域の子どもと触れ合うことで元気になり、子どもたちには介護を身近に感じる機会になっているという。

なかま食堂では、子どもたちが準備から片付けまでの作業を行う。代表の大崎雅子さんは、参加する子は皆、やりがいを感じながら参加していると言い、「自分の家でも、家事を手伝うための学びになることも食育の一環」と言う。

活動に対して地域の理解が深まり、支援の輪が広がった。飲料メーカー、ダイドードリンコと新川高校は、校内の自動販売機を使った支援活動を実施。売り上げの一部は、食堂の活動に役立てられている。

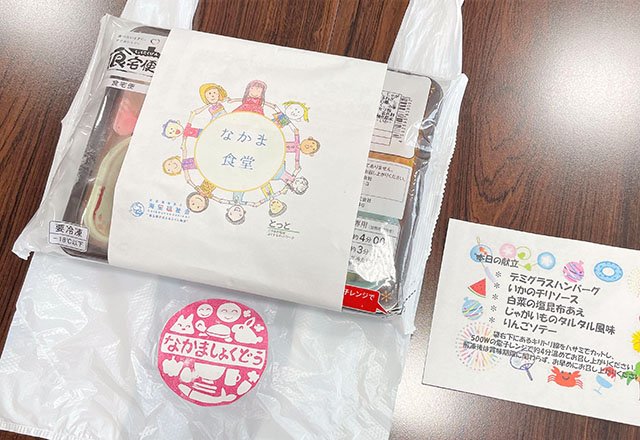

新型コロナウイルスの流行を機に、感染防止の観点から食堂形式での運営は休止した。現在はひとり親家庭の支援として、月に1回、弁当を配布している。大崎さんは「いずれはコロナ禍前の形に戻したい。施設の利用者も元気になれる場にしたい」と力を込める

誰もが利用し支援

高岡市の御旅屋セリオで開かれる「オタヤこども食堂」は、県内初の子ども食堂だ。16年にオープンして以来、これまでに3万人以上が利用している。

ハンバーグや唐揚げといった子どもが好きなメニューだけでなく、昔ながらの煮物料理や季節にちなんだ行事食を提供。前代表の田辺惠子さんは「伝統ある食事には意味がある。初めて食べる子どもには大きな経験になるはず」と話す。

田辺さんは、県内の子ども食堂でつくる「県子どもほっとサロンネットワーク」の会長を務める。近年、子ども食堂が増え、「子ども食堂=貧困支援」の固定的なイメージが薄らいできたと実感しているという。

認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」(東京)によると、全国の昨年の設置数は9132カ所で、5年前の調査開始時から約4倍に急増。県内では、同ネットワーク」に、今年7月時点で73カ所が加盟している。

田辺さんは「子ども食堂に行くことを控えてしまうと、本当に必要な人が使いにくくなる。みんなで支援する雰囲気をつくる必要がある」と強調。「子ども食堂は精神的な応援ができる場所でもある。利用者が満足できる居場所にしたい」と語った。

次世代に継承

子ども食堂は単に食事をする場ではなくなり、食育や世代間交流を提供することが求められている。食堂を利用した子どもたちの中には、学生になってからボランティアとして参加する人も多く、活動が着実に次世代へと受け継がれているようだ。

取材した食堂の代表者は「食材を寄付してくれる人が多く、困ったことがない。その思いに応えるべく、子どもたちに喜んでもらえるような料理を提供している」と語っていた。私が関わる食堂でも、地域のニーズや課題を把握した上で、子どもが主体的に活動できる、持続可能な運営を心がけていきたい。

◇

北日本新聞社は、創刊140周年に合わせて「北日本新聞学生記者クラブ」を発足させました。県内の大学生が地域課題を取材し、執筆する記事を随時掲載します。