昨年の秋にたくさん拾ってきた松ぼっくりがまだまだ家の中にたくさんあります。

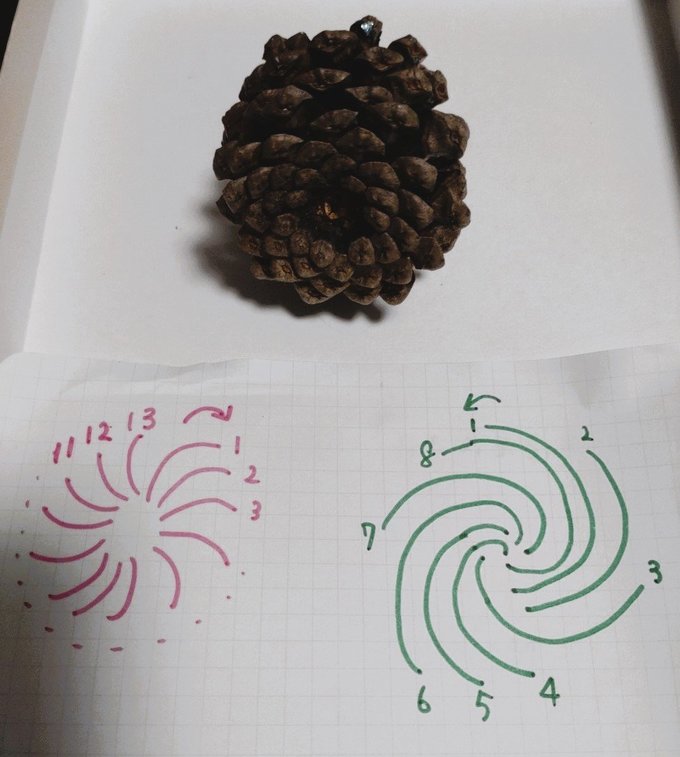

松ぼっくりの松についていた側を見てみると、とてもきれいな模様でお花みたいだねと、子ども達と話していました。

松ぼっくりの模様は、時計回りの渦の数(8)と反時計回りの渦の数(13)が、自然の世界の秘密の数になっているんだよと少しだけ数の話をしてみました。「秘密の数」というワードが子ども達は気になったようです。

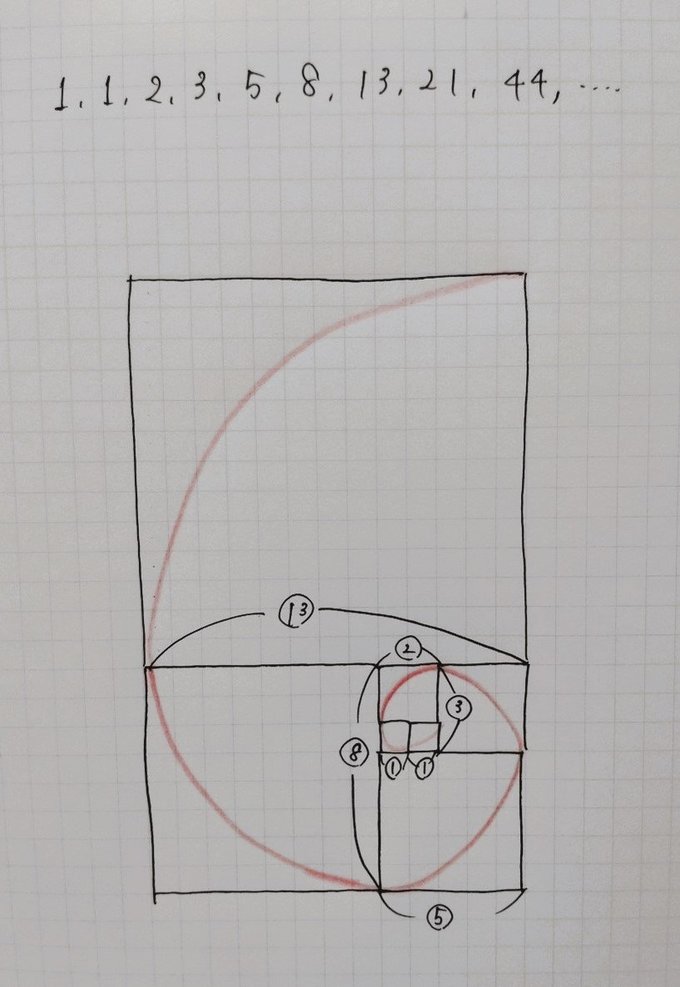

イタリアの数学者フィボナッチさんが見つけた数の並び方についての話(フィボナッチ数列)。小学校低学年くらいなら、自分で計算して数列を出すことができ、算数という感じではありません。なんとなくでも数に親しみを持ってほしいなと思いました。

自然の中に多くみることができる数列(フィボナッチ数列)

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,・・・

1+1=2

1+2=3

2+3=5 ・・・・・

どの数も前の2つを足した数になっています。

子ども達は,紙に数字を足しながら書いていき、しばらく計算していると、この数はいつまで続くのか疑問に思ったようです。(永遠に続きます。)永遠に続くというのも、子ども達にとっては面白みの一つのようです。

今回の松ぼっくりの渦の数(8と13)も、このフィボナッチ数列の中にあることが確認できました。実際に松ぼっくりの渦の数を数えるのはかなり難しかったです。

もう一つ、正方形をフィボナッチ数列の数の順に書いていくのにトライしました。

小さい正方形を2つ並べて書きます。今度はその隣に2倍にした正方形を書きます。次は3倍にした正方形、5倍にした正方形、8倍,13倍・・・と順番に書てきます。その正方形を順につないで書いていくと、うずまきができました。(フィボナッチのらせん)

これはどこかで見たことのあるぐるぐるだ!と子ども達。以前に海岸で拾ってきた貝殻の渦巻きや、貝の化石の渦巻きにそっくりでした。

そして私たちの耳もこの渦巻き!?に似ているのでは。

理科や数学は敬遠されがちですが、この不思議な数(フィボナッチの数)が身近にあることを知ることで、少しでも科学に親近感が湧いたらいいなと感じました。

参考図書

「フィボナッチ 自然の中にかくれた数を見つけた人」 さ・え・ら書房