気持ちのよい青空が広がる秋、どこか楽しいお出掛け先はないものか…と探していたら、富山市科学博物館のイベントに目が留まりました。

とやまの自然探検「アキグミ実る常願寺川」

おぉ~グミ摘み!!

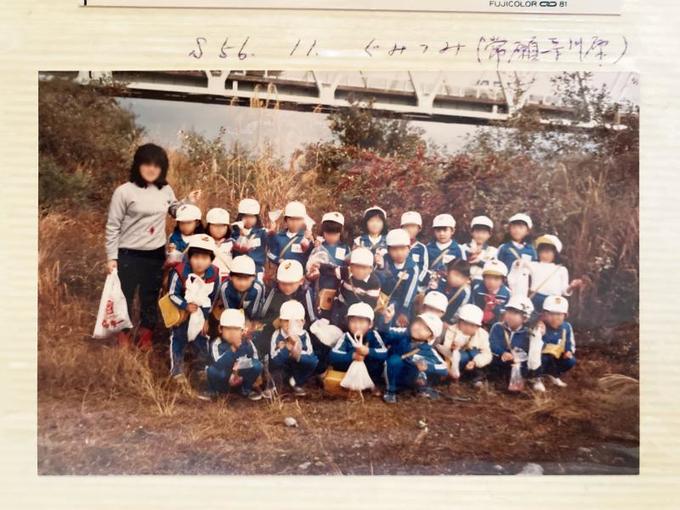

ここで懐かしい気持ちになったのは、常願寺川周辺で生まれた40~50代のみなさんだと思います。コノコト編集室の私も、富山市生まれの47歳。幼稚園の時にグミ摘み遠足に行き、宝石のような赤い実をビニール袋に入れて持ち帰った思い出がよみがえります。

グミと聞くと、お菓子のグミを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、グミという植物の果実です。

42年続く人気イベント

博物館に問い合わせたところ、42年前から続く人気イベントとのこと。事前の下見に同行させてもらいました。

常願寺川公園の中央駐車場近くにある管理事務所前で、植物専門の学芸員、太田道人さんと坂井奈緒子さんと待ち合せました。

管理事務所から西へ歩いて数分、堤防道路を横切って下ると砂利道に出ます。ここからやぶをかきわけ河原に出ると、赤い実を鈴なりにつけた木を見つけました。「実っていますね。葉の裏が銀色なのがアキグミの特徴です」と坂井さんが教えてくれました。常願寺川のグミは、正式には「アキグミ」という種類だそうです。

甘い?酸っぱい?渋い?

周囲を見渡すと、高さ1メートルにも満たない木から2~3メートルまで、たくさんアキグミが生えています。太田さんたちは木の生育具合を確認しながら「ちょっとまだ早いね」「これ、おいしい」と味見もします。

その様子を見て「野にあるものをそのまま口に入れるのは、いつぶりだろう」と、少しドキドキしながら、赤い実を選んで口に入れました。

甘い?酸っぱい!…でも渋いかも。「これなら甘い?」と違う実を取り「こっちはどうか?」とまた口に運ぶ。記憶の中ではおいしかったグミですが、味が格別というよりは、当たり外れがあるので「当たり⇒うれしい⇒おいしい」になっていたのかもしれません。

厳しい土地に生き残れるよう進化

太田さんによると、常願寺川のアキグミ林は、1995年の調査時には、旧大山町の大山寺上流部から国道8号の雄峰大橋あたりまで長さ12キロメートルにもなり、日本一の大きさだったとのこと。地面は乾燥して栄養不足、水の流れが変わってすぐに破壊されるような厳しい土地に生えるのが特徴です。

この日訪れた河原にも、グミ以外の草木はあまりありません。「栄養豊富な土地のほうが、生きやすいのでは?」と聞くと「そういう土地では他の植物にも適した場所となるため競争に負けてしまいます。厳しい土地に耐えることで、生き残れるよう進化したんのでしょう」と太田さん。その一例として、小さな苗を抜いて根を見せてくれました。

白っぽい直径2ミリほどのつぶつぶがたくさん付いています。植物の根に寄生する「根粒菌」というもので、空気中の窒素を吸って栄養素を作っています。アキグミはこの根粒菌を根にすまわせることで、やせた土地でも生きていける力を得ているとみられます。

つまり常願寺川に日本一のグミ林が広がっていたのは、日本一の“暴れ川”だった常願寺川のおかげです。「ということは、グミ林は減っているのでは?」と尋ねると「減っています。砂防工事が進み、川が安全になったからでしょう」と太田さんが教えてくれました。

大人の遠足気分で行ったグミ摘み。子ども時代には分からなかった植物のすごさや川の歴史を学ぶことができました。

常願寺川公園近くでは、河原まで下りなくても砂利道沿いにグミの木が並んでいて、手軽に摘むことができます。お子さんと行く際は、薮に迷い込んだり他の植物を口に入れたりしないよう注意してください。

道沿いに並ぶグミの木。工事の際、植えられたもの

漆の仲間のヌルデ。触るとかぶれる人もいるので注意が必要

ノイバラの実。形は似ているが固いのですぐ分かる。食べられません