音読は主に小学校低学年の児童に毎日課される宿題で、親は子どもの音読を聞いて、カードにサインするというパターンが多いようです。

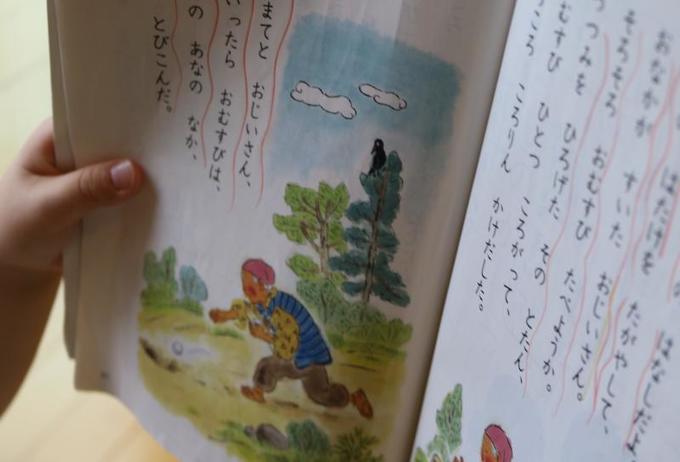

「おむすびころりん むかしむかしのはなしだよ…」。毎日毎日のことなので、聞く側の親もすっかりフレーズを覚えてしまうほど。食事の支度や洗濯物をたたみながら耳を傾けますが、次第にお話が長くなったり、悲しい内容の物語になったりして、読んでいる子どもだけでなく、親の心も削られていきます。(パパママ、『スーホの白い馬』を覚えていますか?涙)

ずばり、音読の宿題に意味はあるのか―。言語学・国語科教育学(言語発達・作文指導)が専門の富山大教育学部・宮城信准教授に尋ねました。

子どもは黙読が苦手

―音読の宿題に付き合うのが、ときどきつらいです。

「『音読宿題問題』は低学年の保護者のみなさん共通のものでしょう。今回はお子さんのことばの発達という観点からお答えします。子どもたちは、音読→微音読(つぶやきながら読む)→黙読のように、発達段階に応じて読み方を変えていきます。大人になると、普通、意識しないと音読はしません。逆に、子どもたちは、声を出して読むことが多く、黙読することが苦手です。ですから、まずは「読むこと」に慣れさせるため、声を出して読む練習から始めるのです。

―小さいうちは、まだ黙読が苦手なのですね。

「低学年の子どもは、黙読して文章の内容を理解することも苦手です。お子さんが、聞いたことは理解できるのに、文章を読むとなかなか理解できないという経験をされたことはありませんか。文字を読むだけではなく、音読して自分の声を聞きながら、ことばを認識するほうが、子どもにとっては理解がしやすいのです。ですから、声に出しながら読む(音読)ことから始めて、声を出さずに読むこと(黙読)ができるように毎日練習が必要です」

―どのぐらいの年齢まで黙読より音読の方が得意なのでしょうか。

「小学校4年生くらいまでは、多くの子どもが黙読より音読の方が速く読めるという研究結果もあります」

親の反応が楽しみ

―やっぱり親が聞いていたほうがいいですか。

「子どもたちにとって声を出すことは楽しいことでもあります。音読を宿題に出し、楽しく家庭学習をさせることも目的としているのです。もちろん、毎日お子さんの音読を聞かされては、大変だという意見もあるでしょう。ただ、子どもたちは声を出す活動とそれを聞いてくれる人の反応をとても楽しみにしています。お子さんが音読するときだけ、ちょっと仕事の手を止めて、聞いてあげ、褒めてあげてください。毎日少しずつ読み方が上手になっていく(ことばのまとまりを捉えることができるようになる)ことに気が付くはずです」