こんにちは!やちやちメンバーのKanaです。

県内の施設に泊まった県民に特産品などが贈られる「ウエルカム富山県キャンペーン」で、体験コースの鋳物製作体験チケットをいただきました。(現在は配布終了)

高岡市にある能作さんを訪れました。

株式会社能作

鋳物製作体験

コロナ禍で体験を中止しておられたのですが、再開が決まりました。いくつか体験がある中で「ぐい吞」作り(90分)を選びました。(日時、体験内容、人数もあらかじめ要予約)

撮影係としてMさんが同行することも、予約時に伝えておきました。

必要なことは、汚れてもいい服装&靴で行くこと。(有料のシューズカバーあり)

受付して、検温・消毒・マスクの着用で、コロナ対策を取りました。エプロンと手袋は無料で貸してくれます。

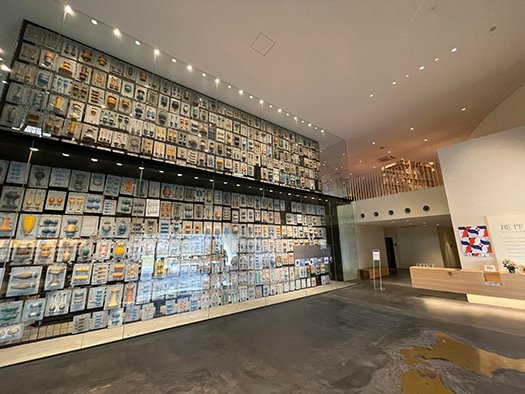

天井は高く、明るくてきれい。先生と一緒に、いざ鋳物製作初体験!県外と県内の男性3人組と一緒の回でした。

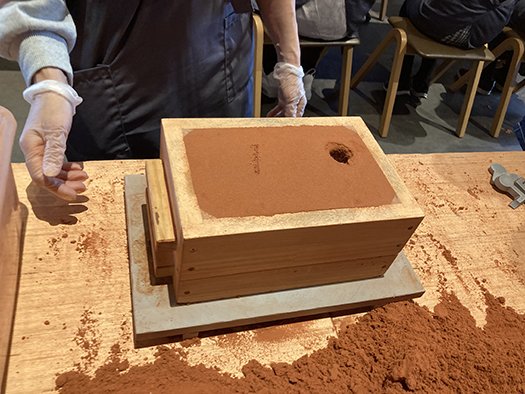

木枠の真ん中に、ぐい吞の元となる原型と、錫を流し込む道となる「湯道」の型を配置。

怪しい(笑)白い粉をふりかけ、余分な粉を筆でやさしく払い落とします。

ザルを置き、てんこ盛りになるまで土をかけ、そっと覆い固めます。

見た目は普通の土なのですが、軽く握るだけですぐ固まる不思議な土。

「そうそう!いい感じ!!」

とにかく、先生が褒め上手なのか、作業する度にめちゃくちゃ褒めてくれるので、とてもいい気分になります(笑)

こんなに褒めてもらえることって、大人になってから、なかなかない体験なのでは??

もうこれだけで、私は満足( ゚∀゚)アハハ

先ほど埋めた湯道の部分の土をよけ、錫を流し込むための道となる筒を立てます。動かないように土をこんもり入れ、「すいとんの術」のようにします。

棒をしっかり持ち、木枠の縁に合わせて溝をつくります。

もう一度土をかけ、筒が動かなくなるまで周りをスタンプで押し固めます。これが、意外と力が必要!!

ティラミス工場みたい。おいしそう・・・・・。

余分な土を取って水平にし、そーっと筒を外し、縁をやさしく整えます。

ふたをかぶせてひっくり返すのですが、ここで崩れては困るので真剣です。

しかも、お・・・重いーっ。

ぐい吞でこの重さ・・・・これより大きい作品になると、もっと土多いよね・・・・。

えい!

木枠を重ね、白い粉をかけて払います。

また土をのせてスタンプで押し固め、もう一度、ひっくり返し、本を開くようにゆっくり開きます。これがかなり緊張します。成功!!

元になっているぐい吞の型を、緊張してプルプルする手でそーっと外し、整えて。また、本を閉じるように重ねます。

型枠完成!!!

重しをのせた型枠に、先生が溶かした錫を流し込みます。

溶かしている様子を見て、みんなで「I'll be back!」とターミネーターのセリフを言い合うのでした(笑)。絶対、言いたくなるよねー。

錫の融点は、231.9度。鍋の中は、それ以上に熱くなっています。

注ぎ入れると、メタルスライムのよう。

ちゃんと、ぐい吞になっているのでしょうか?

「穴開いてたりして!!」「縁がギザギザになってたりしてー!!」。ドキドキ!!

なんとか誰の作品も穴が開くことなく、ぐい吞になりました。

余分な部分をカットしてもらい、きれいに掃除。

先生に研磨機で飲み口の縁を整えていただいている間に、刻印を練習しました。

体験する前に、前もってどんな文字を刻印しようか考えておくといいですよ。

私は、偶然、体験日が主人の誕生日だったので、主人の名前と年齢を刻印。

一緒のグループになった男性お一人は、アルファベットと数字の型しかないのに、うまく組み合わせてお子さんの名前(漢字!)を刻印されてました。

とっさに素晴らしいアイディアが湧くとは!

きれいに洗って完成!!

作った作品の撮影コーナーもありますよ。

プレゼント用にラッピングするサービス(有料)もあります。いたれりつくせり。

お土産として、作ったぐい吞と券(製作日から1か月以内に明記されている高岡市内の店舗に行くと、日本酒1杯無料になる)をいただきました。

なるほどー、観光客にも地元民にもいい取り組みだなぁと思いました。

ちなみに、錫のぐい呑で日本酒を飲むと、まろやかに感じるそうです。

お疲れ様でした。みんな楽しんで、大満足!

県外から参加された方にも、富山県の良い思い出の一つにしていただけたようです。

ぐい吞一つ作るのに、これだけの時間・力・繊細な工程が必要とは想像がつかなかったです。

ぐい吞作りは、能作さんが用意する体験コースの中で一番難しいそうです。他に、お子さんでも作りやすい作品もありますし、現地まで行けない方は、おうちでできる体験キットもあります。

ぜひ、伝統工芸の体験をしてみてはいかがでしょうか?