専門家のインタビューを通し、お金の教育は、子どもが幼い頃からスタートし、失敗を経験させながら続けていくことが大切だと分かりました。

今回は実践レポートです。SNSで話題の「ママペイ」を使って金銭教育に取り組んでいる富山市の会社員、石橋さんにインタビューしました。

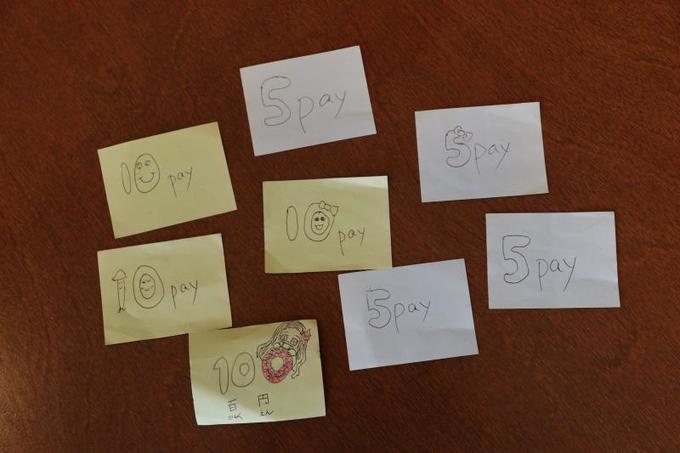

「ママペイ」とは、ママから子どもに支払う家庭内通貨のようなもの。「洗濯物たたみは10ペイ」などと決め、たまったら現金や子どもが欲しいものと交換するという取り組みです。○○ペイが普及する中、「子どもにお手伝いをしてもらいたい」「おうち時間を楽しくしたい」というママたちのアイデアから生まれ、SNSを通して広まりました。

きっかけは新型コロナ

お金のありがたみ知るきっかけに

石橋さんがママペイを始めたのは昨年6月、娘さんが小学2年のときです。インスタグラムでお小遣いにまつわる話題を探していて、この方法を知りました。

当時は、新型コロナウイルスの影響で、娘さんが通う小学校は休校。石橋さんは「子どもが家にいる時間が増える中、ママペイを通し、一人でできることを増やしてほしいと思った」と振り返ります。さらに「お金のありがたみを感じるきっかけになれば」と、1ペイを1円としてお小遣いを渡すことを決めました。

宿題は何ペイ?

親子で相談しリスト作成

ママペイを始めるにあたり、石橋さんは何にどれだけのペイを支払うのかを娘さんと話し合い、リスト化しました。

【小学3年生の娘さんが現在使っているリスト】

- しゅくだいを言われる前にする…40ペイ

- おふろ1回で行く…5ペイ

- お皿はこび…5ペイ

- じぃじ、ばぁばにやさしく…10ペイ

- お母さんの言うことを聞く…10ペイ

- チャレンジタッチ(通信教材)4レッスンできた…40ペイ

各項目には、ママとしての狙いがあります。

勉強についての「しゅくだいを言われる前にする」「チャレンジタッチ(通信教材)4レッスンできた」には、特に頑張ってほしいと最も高い40ペイを付けました。「おふろ1回で行く」は、テレビを見ていると、家族から入浴するように言われても、なかなか体が動かなかったため、設けました。

「お皿はこび」は小学3年生に見合ったお手伝いとして、「じぃじ、ばぁばにやさしく」は家族への思いやりを育んでもらいたいという考えが背景にあります。「お母さんの言うことを聞く」は、お手伝いを率先してくれたとき、「ありがとう」と言ってペイを渡します。娘さんはとても喜んでくれるそうです。

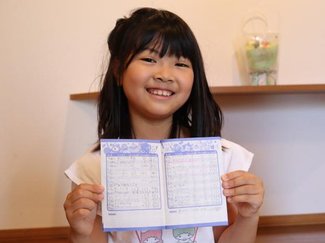

ペイのやりとりを示すためのお小遣い帳、手作りのペイも用意しました。

ペイ変更もあり!

ゲーム感覚がモチベーションに

頑張ればペイがたまる! そんなゲーム感覚がモチベーションとなり、勉強やお手伝いを頑張っている娘さんですが、最初からこうだった訳ではありません。原因は、最初に作ったリストにあります。「宿題1ページにつき1ペイ」としたところ、ペイがなかなかたまらずママペイへの関心が下がってしまいました。そこで、ある程度、ペイがたまるよう、ペイ設定を変更しました。

リストは、娘さんの目に付きやすい勉強机に貼っています。「リストの項目が、いつの間にか生活習慣になっていればうれしい」と石橋さんは話しています。