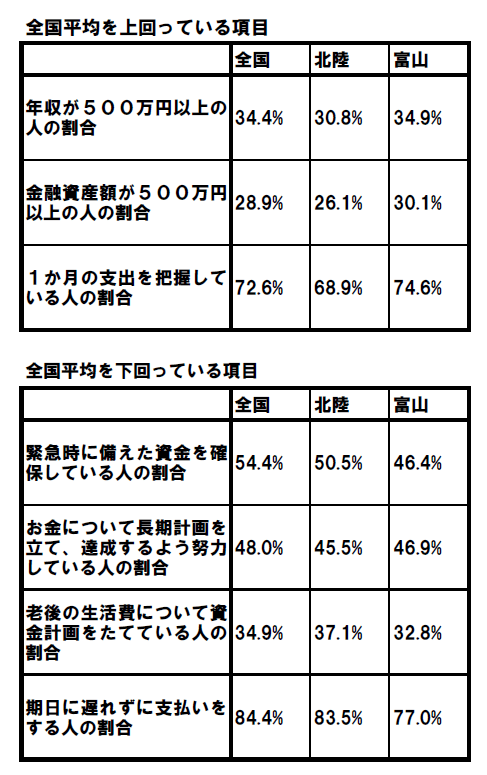

これまで家庭でのお金の勉強方法についてお伝えしましたが、そもそも親の私たちのお金の使い方、ため方はどうなのでしょうか? 今回は、連載3回目でも紹介した金融広報中央委員会(事務局・日本銀行)の金融リテラシー調査から、富山県民の回答結果を分析します。

調査は2019年、全国の18~79歳の計25,000人を対象に実施し、県別、年代別、男女別の構成比は日本全体の構成比とほぼ同一になるように設定されています。

この結果、皆さんはどう感じますか?

〝勤勉で堅実〟と言われる富山県民ですが、資金計画に関しては、ちょっと違う一面が見えます。お金のプロ、ファイナンシャルプランナー(FP)の丹羽誠さん(富山市)に分析してもらいます。

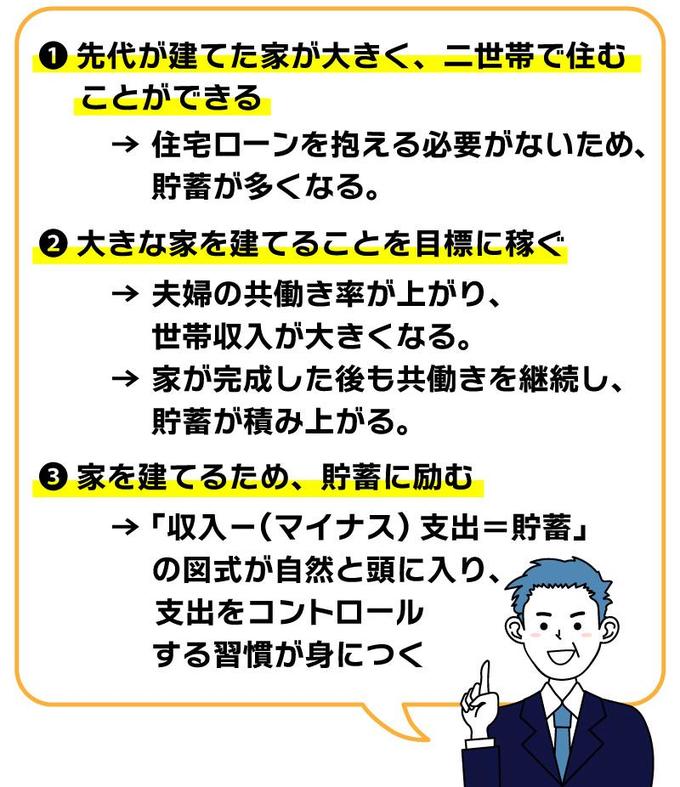

経済的に豊かな人が多い理由について、丹羽さんは「富山県民が、家に財産的価値の重みを置いていることが背景にあるのではないか」と話します。

家に関連し、貯蓄額や収入が増える理由が3つあります。

また富山は製造業や建設業が盛んなため、働く場が多いことや、海が近く稲作も盛んで食料品が安い(エンゲル係数が低い)という要因も考えられるそうです。

一方で、「もしもの時」や老後への備えを堅実にしている人は、全国平均より少ない傾向があります。この要因の一つとして「歴史的に水に恵まれていることが、関係している」と丹羽さんは話します。どういうことでしょうか。

降水量が少なく、ため池が多くある香川は、同じ調査で行った金融知識などについての問題の正答率が全国1位でした。また「緊急時に備えた資金を確保している人の割合」は64.0%と、全国平均の54.4%、富山の46.4%を大きく上回っています。

かつて稲作を支える水は、命の次に大切でした。香川の人々は常に水不足を心配しながら、計画的に米作りをしてきました。「先人たちのそのような暮らし方が、現代にも引き継がれ、常にリスクを考えながら将来の資金計画をしっかり立てるという行動につながっているのではないでしょうか」と分析します。

一方の富山県民は、水が豊かな土地柄。「幸いにも不安が少ない生活が、リスクを見据え将来に備えた行動につながりにくくしているのかもしれません」

お金に関する富山の県民性、いかがでしたか?

自身の行動や考え方を振り返るきっかけにしてみてくださいね。