勉強はどこでする?

私が子どもの頃は「勉強は、静かな子ども部屋でするほうが集中できる」という考えが当たり前でした。なので、我が家も息子が小学校に入学すると同時に、祖父母から机をプレゼントしてもらい、オープン空間を仕切り、子ども部屋を作りました。

ところが最近では、リビングで勉強していた子どものほうが、成績が伸びやすいという本の影響もあってか、リビング学習が主流となり、調べたところ、小学生の約8割がリビング学習をしているようです。適度な雑音の中で勉強した方が集中力を養うことができるとも言われていますね。

うちの息子もリビング派。大学受験までずっと、リビングテーブルが彼の勉強場所でした。子ども部屋の学習机は、勉強道具を収納する場所になっていて、見るたびに、必要なかったのではないかと悲しくなったものです。

あなたの子どもは?

どちらにするか決めるときには、本人に聞いてみるのが一番です。NGなのは、親の都合で決めること。リビングで勉強していると、ついつい「せっかく机を買ってあげたのだから、自分の部屋で勉強しなさい」と言いたくなりますが、そこはぐっと我慢です。

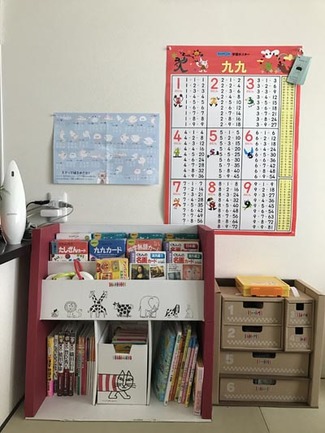

どこで勉強したいのか。どこだと落ち着くのか。少し話は脱線しますが、収納も同じで、どこに教科書があると片付けやすいのか、どこにランドセルを置けば準備しやすいのか、子どもは自分なりの理由をしっかりと持っているので、話し合いながら一緒に落ち着く環境を作っていくといいですね。

ちなみに私の息子は、静かすぎるのは落ち着かず、リビングのほうが雑音がBGMになり集中できるという理由でした。また我が家では、自分のものは全て自分の部屋で管理させていたので、誘惑も自室にあったようです。

リビング学習派の3つの気を付けること

リビング学習の1番の魅力は、親が質問にすぐに答えられることではないでしょうか。さらに集中力が付く、見守られているという安心感がある、コミュニケーションにつながるという良さもあります。ただ、ポイントを間違えると、逆効果になるので気を付けてください。

テレビは、ついていなくても視界に入るだけで気になるので、テレビに背を向けて座るようにしましょう。それが不可能であれば、テレビを布で隠すのもひとつです。また、人の気配を背後に感じる場所も落ち着きません。座って、部屋の入口が見える位置が落ち着くと言われています。私の書斎の机は、まさに部屋の入口が見える場所にあり、息子は、大学受験の追い込み時、ほとんどの時間をここで過ごしていました。

随分昔の話になりますが、小学生時代の私は「勉強しとるが、えらいね~」「100点け!すごいね~」とほめられるのが嬉しくて、わざと新聞を読む母親の前で勉強していた時期がありました。その時はグッと成績が伸びていた記憶があります。そして、共働きだった母親の近くにいられるその時間を、幸せに感じていました。そんな母の座る位置は、決まって、私の斜め左前の位置です。

勉強している子どもの真正面に座ってしまうと、程よい緊張感を通り越し、プレッシャーに感じてしまう子どももいるようです。子どもとの距離が近い反面、集中していない様子を見るとつい口出ししたくなるのが私たち親です。なるべく作業をしながら遠くから見守るか、できれば私たち親も一緒に学習する時間になれば最高ですね。

ダイニングテーブルで勉強するなら、椅子の高さに注意が必要です。椅子に座ったときに、足がブラブラして安定しないと、集中力を低下させる原因にもなります。また、床に足の届かない状態では、正しい姿勢を保つことが難しいので。足を置く台など、何かしらの工夫が必要です。また、照明の明るさにも気を付けてください。

子どもは、良いことも悪いことも、すぐに変化が現れると言われます。

子どもの能力を高める環境を整えることは親の仕事ですね。お試しあれ。

【次回】③コミュニケーション力のある子を育てる空間