能力というのは、ある時代のある場所のあるチームの中で、はじめて生きる。もっといえば、たった1人が天才のように見える場所であったとしても、そこには活躍できるチームの存在が必要不可欠である。むしろ、チームがなければ、その人の能力はどこにも見つけられない可能性だってある。極端な話をすれば、私が原始時代に生まれていたら、あまりにも無能な人間として、生きていくことさえままならなかっただろう。

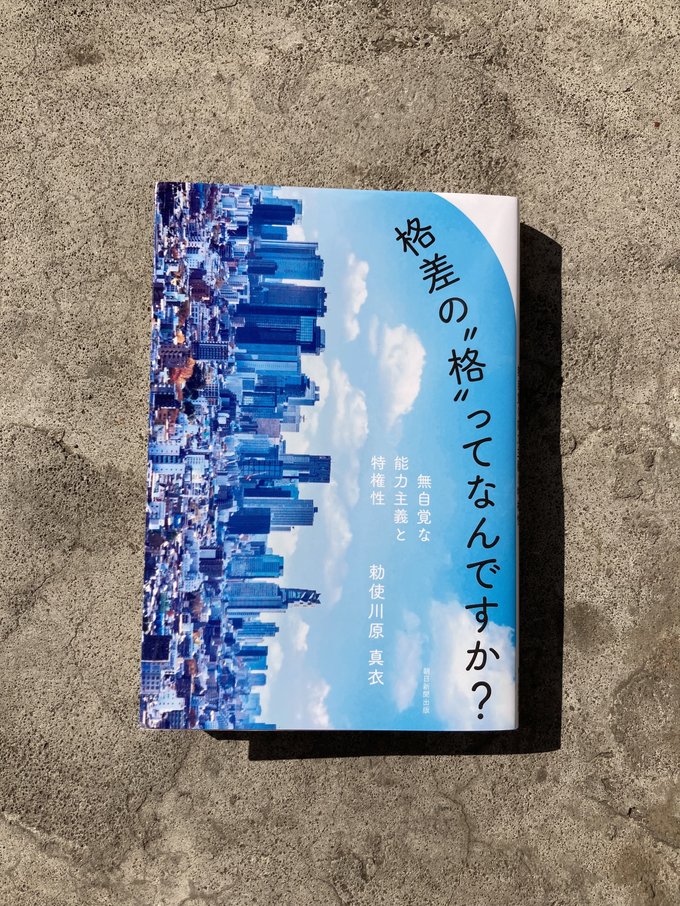

勅使川原真衣『格差の〝格〟ってなんですか? 無自覚な能力主義と特権性』は、コンサルタントの豊富な経験を持つ著者が、さまざまな社会で当然のように交わされている言葉に、次々と疑問を投げかけていく本である。その一つ一つの問いは痛快なものだ。

たとえば、つぶしがきく能力とは何かという問い。どこでも通用する能力といえばきこえはいいが、それは凡庸な能力ともいえる。《みんなと同じ、は安心どころか、差別化の手立てを失った不安定な状態にもなりかねない》と著者は指摘する。同じ人間であっても、まるで使えないやつとして扱われることもあれば、そのチームになくてはならない存在として重宝されることもあるのだ。その運命を分けるのは、会社の採用面接であり、人事である。必ずしもすべてのことが個人の責任に帰するわけではない。万能な人物なんてありえないのだから。

特に舞台芸術の現場に身を置いている私としては、理想的なチームを築くうえでどういう視点が必要なのか、数々の有益なヒントをもらった。耳の痛い話もたくさんあるが、今どきの若い者は使いものにならないと、なんのためらいもなく言い切ってしまうような人にこそ、ぜひとも手に取ってもらいたい。人間は道具ではない。人間の成長をどのように測るのか。測るために必要な能力はなにか。人間は人間をうまく測ることができるだろうか。永遠に問いが消えることはない。