能登半島地震で大きな被害があった富山県氷見市中央町で12日、損壊した家屋から再利用できる資材を取り出す「古材レスキュー」が行われ、まもなく公費解体される家屋の建具や床板などが運び出された。

活動は近くに住む高校教員の竹添英文さん(39)とパン店を営むあゆみさん(42)夫婦が中心となり、地元の建設会社や富山、東京都立、東京科学の3大学で設計・建築を学ぶ学生らとプロジェクトチームをつくって取り組む。

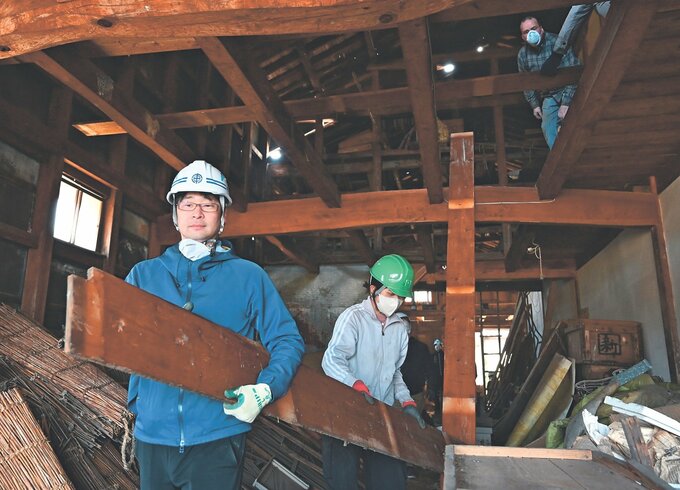

昨年10月から持ち主の依頼を受けた被災家屋で資材の取り出しを始め、この日に活動した築80年以上の家屋で10軒目となった。竹添さんや学生ら14人がほこりにまみれながら取り外した部材を運び出し、次々とトラックに積み込んだ。

引き取った建具や床板は市内の倉庫で保管し、希望者がいれば販売する。収益はプロジェクトの運営費に充てる仕組みという。

竹添さんは被災家屋の古材再利用に、資源を循環させる風土が富山に根付いてほしいことや、被災者を癒やしたいとの思いを込める。長く住んだ家が無くなっても部材を残し有効活用することで心の救いになると考えるからだ。

学生代表の国本春樹さん(24)=東京都立大大学院2年=も「古民家には今の住宅では考えられないような良質で貴重な木材が多く使われている。残して活用することで住んでいた人の思いも含めて受け継いでいけたらいい」と話す。

氷見市の公費解体には3月末時点で751棟の申し込みがあった。うち183棟が完了し、211棟が施工中で、これから解体される家屋がまだ350棟ほど残る。竹添さんは「われわれが関わることができる件数には限界があるが、できる限り活動を続けていきたい」と話している。