《このあいだ帰省したとき、むかしのじぶんがみえたんだ、とわたしに言ったのは懇意にしていた年上の友人だった》

写真集の中央に置かれている「風景の貌をめぐって」で、川崎祐はそのように書きはじめる。不思議な文章だ。それぞれの風景写真はどこか、みえない誰かを追っているようにもみえる。本来はそこに人がいるはずなのに、人が写っていない。祭りのあと、とでも呼べばいいのだろうか。喪失感が徐々に、胸に迫る。

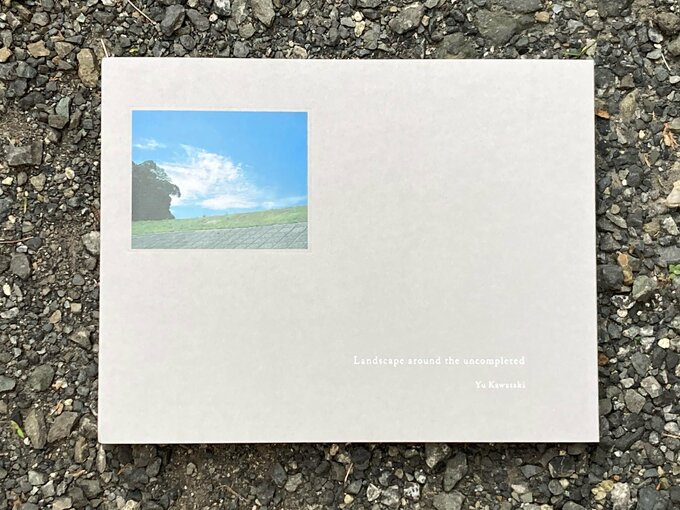

川崎は、前作『光景』(赤々舎、2019年)で地方における家族の姿を、独自の方法で活写した。今回の『未成の周辺』は、まだ風景として出来上がっていない、どちらかというと不完全な写真も多い。和歌山県新宮市を実際に散歩している際に、気分で撮影したかのような、偶然性を帯びている。淡々と続く風景写真の奥に、どのような、誰の痕跡を見出すのかは、読者の想像に委ねられている。

熊野といえば作家・中上健次のイメージがどうしても強いが、この写真集からは、中上健次の小説が持つ、強烈な生々しいイメージはたち現れない。それはまるでどこかでみたことがあるかのような錯覚を抱かせる風景だ。いったことなんてない場所であるにもかかわらず、久しぶりに訪れた故郷に感じる、むかしとは違う、すこしだけ遠くなってしまった距離の手触りがある。

路面バスの車窓から撮影した風景は、路面バスであるがゆえの制約により、あえてベストショットとはいえなさそうな妙な角度の写真や、アンバランスな水辺の写真も含まれている。だがしかし、それを省いてしまえば、妙に整った写真集が仕上がり、興をそぐものとなっていただろう。これでいい。これがいい。

川崎の「風景の貌をめぐって」が縦書きで、詩人の倉石信乃の寄稿「空虚と聖性」が横書きで収録されている。二つの文章の終わりが写真集中央で遭遇し、二つの旅が終わる。