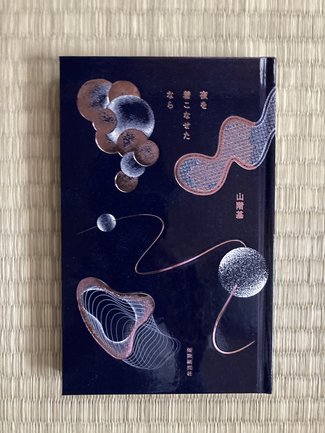

【金継ぎとは】

割れや欠け、ヒビなど、陶磁器の破損部分を漆によって接着し、金などの金属粉で仕上げる日本の伝統的な修理技法である。

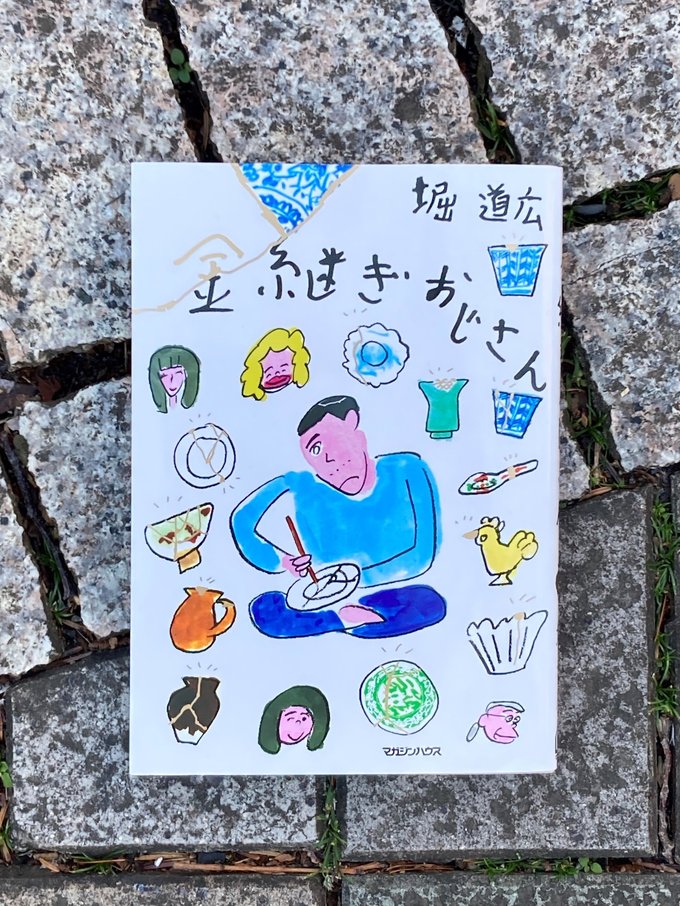

裏表紙に書いてある説明が、人生のことをあらわしているとは予想だにしなかった。

主人公である金継ぎおじさんこと継男は少年のころ、交通事故で両親を失い、継男のお祖父さんにお世話になったと言い張る、見ず知らずの黒井さんと名乗るおじいさんにお世話になることになる。この時点で、思い描いていた人生は粉々だが、継男は金継ぎの技術を黒井さんから教わり、それを主な生業として生活することになる。

継男のもとに訪れる人々の多くは、人生のどこかに割れや欠け、ヒビが入っている。この漫画の不思議なところは、持ち込まれた品物が金継ぎで修復され、持ち主の手元に戻ってくるあいだに、いつのまにか、依頼したお客さんの人生も、どこかで修復されていることである。

私たちは必ず、人生のどこかで失敗する。思い通りにならない、天災にも近い、不幸な事故に見舞われる。決して修復出来ない物も、決して戻っては来ない人もいるだろう。それでも、人生は、諦めなければ、元の形に戻らなくても、繕い直すことができる。やり直すことができる。それは方法論のようなものではない。その場その場の、人と人との交流の中に、小さなヒントが隠されている。みたことのない人生が始まる。

金継ぎをすることによって、元の器とはまた違った魅力を持つ、歴史的な陶器の数々もイラスト付きで紹介されている。私の目を引いたのは、呼び継ぎ、と呼ばれる技法が使われている、室町時代の古瀬戸筒茶碗である。破片の足りない器に別の器の破片を継いで、新しい魅力のある器としたものである。壊れたらすぐ捨てるのではなく、様々な技法を用いて、何度でも使えるようにする美学に、心が洗われる。生きよう、と強く思う。