富山市の中心部では消防車を「らふらんす」と呼ぶ人がいて、一部では富山弁としても知られている。そんな話が11月、富山市観光協会の公式X(旧ツイッター)で話題になった。その由来となったのが、大正から昭和初期にかけて活躍した米国ラフランス社製の消防車、ラフランス号だ。「怪獣のようなうなり声」「あまり早く火を消しすぎる」「街の道路がこわれるから来てもらわなくてもよい」-。富山市消防史には、ラフランス号に関する驚きのエピソードがつづられていた。当時の新聞にも報道されており、市民に与えたインパクトの大きさを物語る。

らふらんすと教えられた

「幼い頃 町に二台あった 赤い自動車 <らふらんす>と教えられた」。富山市四方地区で生まれ育った詩人の池田瑛子さん(85)は、こんな書き出しで始まる詩「らふらんす」を作り、2013年に発刊した詩集「岸辺に」に収録した。

それは、果物のラ・フランス(西洋ナシ)が市場に出回る前のことだった。大人になって果物の方を知り、さらに後年、富山の方言を取り上げた本紙記事で、本当の由来を知った。「消防車って言うより、すてきですよね」と懐かしむ。

激しい振動、すさまじき送水力

親から子へ、「消防車=らふらんす」が当たり前に伝わってしまうほど、大正期の消防車ラフランス号には大きなインパクトがあった。概念を塗り替えるほどに。

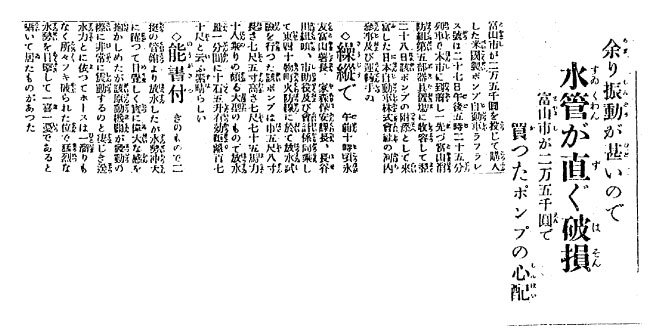

1921(大正10)年8月29日付の北日本新聞の前身の一つ「富山日報」には、「水管が直ぐ破損」との見出しが躍った。ポンプ自動車ラフランス号がお披露目された際、ひどい振動とすさまじき送水力によってホースは所々破れたと伝えている。

外国車の中でも段違いのパワー

さらに、市消防史には「レオ、シボレー、フォード、ハドソンなどたくさん外車があったが、ラフランスだけを消防自動車と呼んだ」という談話が紹介されている。消防車=フォードにはならず、ラフランスとなったのはなぜだろう。

談話の中には、「『あまり早く火を消しすぎる』とほかの消防組の者とよく喧嘩が始まった」とか、「岩瀬へ応援に行った際には『街の道路がこわれるから来てもらわなくてもよい』と言われた」とかエピソードもあった。

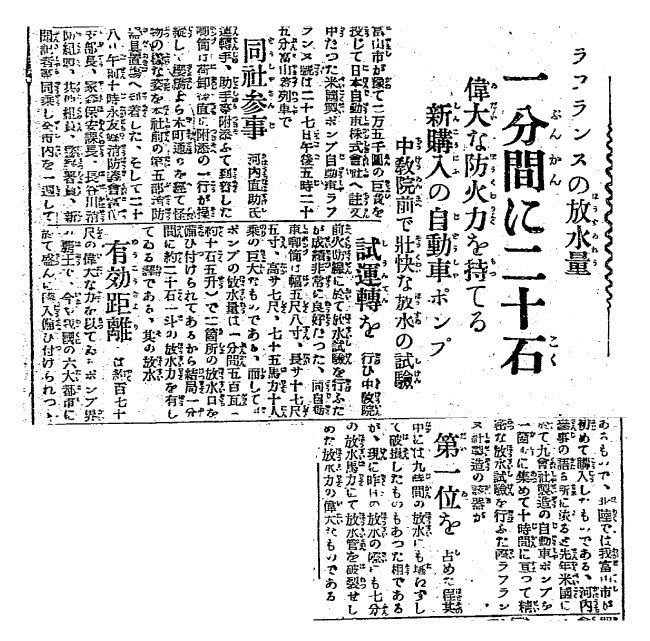

「ポンプ界の覇王」

本紙の前身の一つ「富山新報」の記事は、ラフランス社の消防車を「ポンプ界の覇王」とたたえた。さらに、米国で九つの会社が参加した放水試験でラフランス社が1位だったという談話も伝えた。8月27日に汽車で富山に到着し、28日に富山市の中教院前で放水試験を実施、ホースを破いたものの「成績非常に良好だった」という。

ほかにも放水口を二つ備えるなど、ラフランス号は強力な消火能力を誇っていた。外国製の消防車の中でも特別目立っていたのかもしれない。

強い南風で大火に

最新鋭の消火設備に思い切って投資したのは、それだけ富山の市街地が大火に悩まされていたことの証しでもある。乾燥した強い南風の吹くフェーン現象が起こりやすい地形のため、1軒の出火でも南の強風にあおられて大火になる事態が相次いだ。

1885(明治18)年5月31日には民家約5900戸、官公庁7カ所、小学校5校、社寺42カ所などを焼失し、9人が亡くなる大火が発生。防火の世論が高まった。新たなポンプの購入、消防組織の本格化のほか、防火水路を造る動きも進んだ。だが、大火は再び起こる。1887(明治20)年4月には富山市街の民家約800戸を焼く火災が起こった。

1899(明治32)年の大火では県庁、市役所、警察署、病院、学校などを焼失し、市民生活に大きな影響を与えた。

大火に加え水害も

明治、大正期の富山では、大火に加え、水害も市民を悩ませた。神通川をはじめ県内の河川はしょっちゅう氾濫し、河川の大改修工事は県民の悲願だった。越中の分県運動はこのことも一因とされ、このため富山県が生まれたという話は知られている。

明治期の富山の市街地では、大火の後、神通川の氾濫に見舞われた年もあった。1914(大正3)年の豪雨に伴う神通川の氾濫は、死者93人、行方不明者60人、全半壊家屋396棟、浸水家屋1万4476棟の被害をもたらした。本紙の前身「北陸タイムス」は「濁流全市を呑む」という見出しで惨状を伝えた。

「災害が少ない」現在の背景には…

最新のポンプはこうした水害の復旧にも貢献した。河川の大改修やダム建設も続き、水害は大幅に減った。一方の火災も、件数は大正後期に入ると減っていったという。出火率は昭和30年代まで全国平均を上回っていたが、2022年までの32年間は全国最小を維持している。

近年、富山県を「災害の少ない県」と評価する声を聞くことは少なくない。その背景には悲惨な被害があったこと、さらに、災害を克服するために防災に心血を注いだ先人たちがいたことはしっかりと心に刻んでおきたい。

ちなみに、ラフランス号は戦時中の昭和19年に徴用され、大阪へ行ったという。その後、どうなったかは分かっていない。(松下奈々)