朝日印刷ビジネスサポート 社長 朝日利美さん(写真右)・社員 喜中信次さん(左)

「清掃業務で働き始めたのが10年前。その時には、まさか自分が製造に関わる仕事をするなんて想像もしていませんでした」と話すのは、朝日印刷ビジネスサポート(ABS)の社員、喜中信次さん(32)。その隣で、ABSの朝日利美社長(53)が「今はリーダーを務め、後輩たちの憧れの存在なんですよ」と話すと、喜中さんはうれしそうにほほ笑んだ。

ABSは、医薬品や化粧品のパッケージを製造する朝日印刷が2019年、障害者雇用を目的に特例子会社(※)として設立。現在、障害者は27人、彼らをサポートする監督者が7人働く。事務所は朝日印刷富山工場(富山市婦中町板倉)の一角にあり、社員たちは朝礼を終えると工場内の各職場へと向かう。

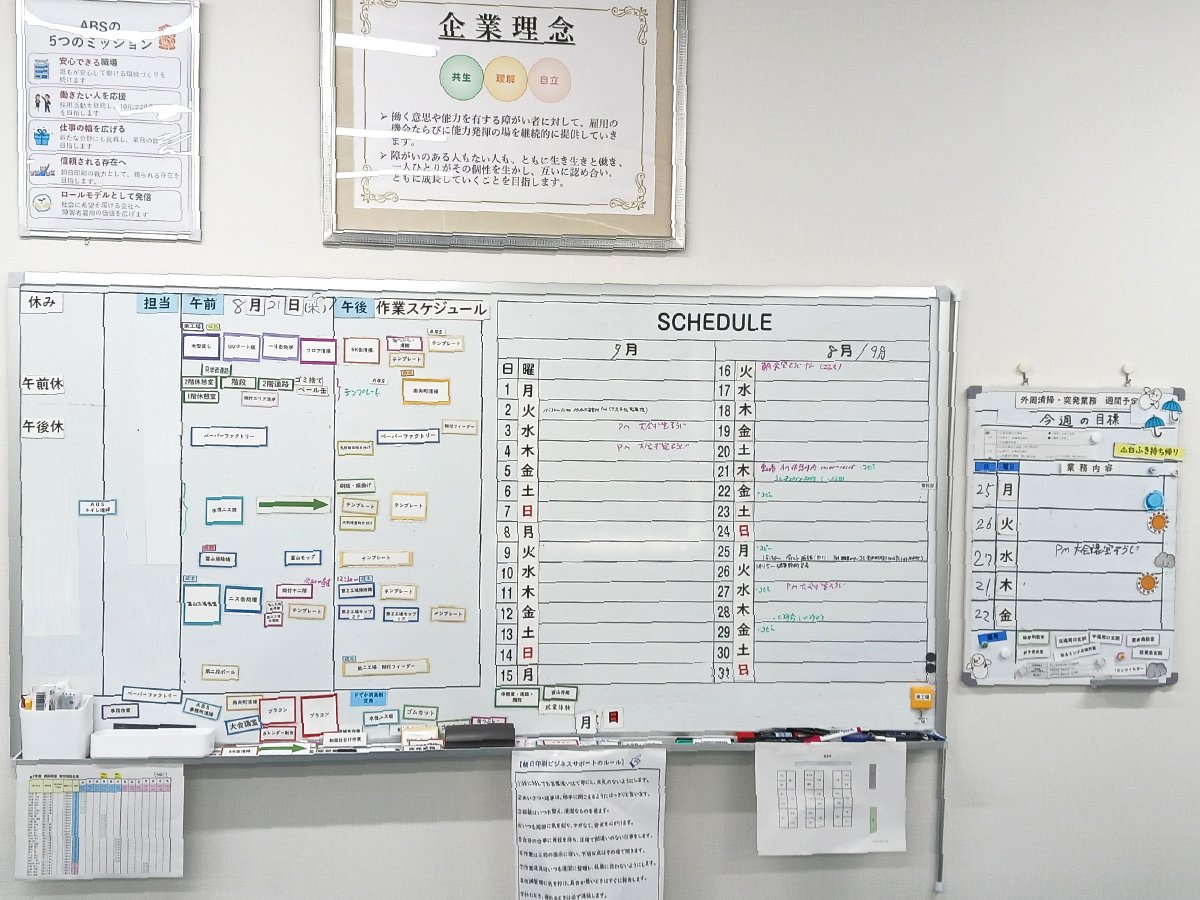

作業スケジュールを示したホワイトボード。その日の作業が一目でわかるよう工夫されている(画像の一部を加工しています)

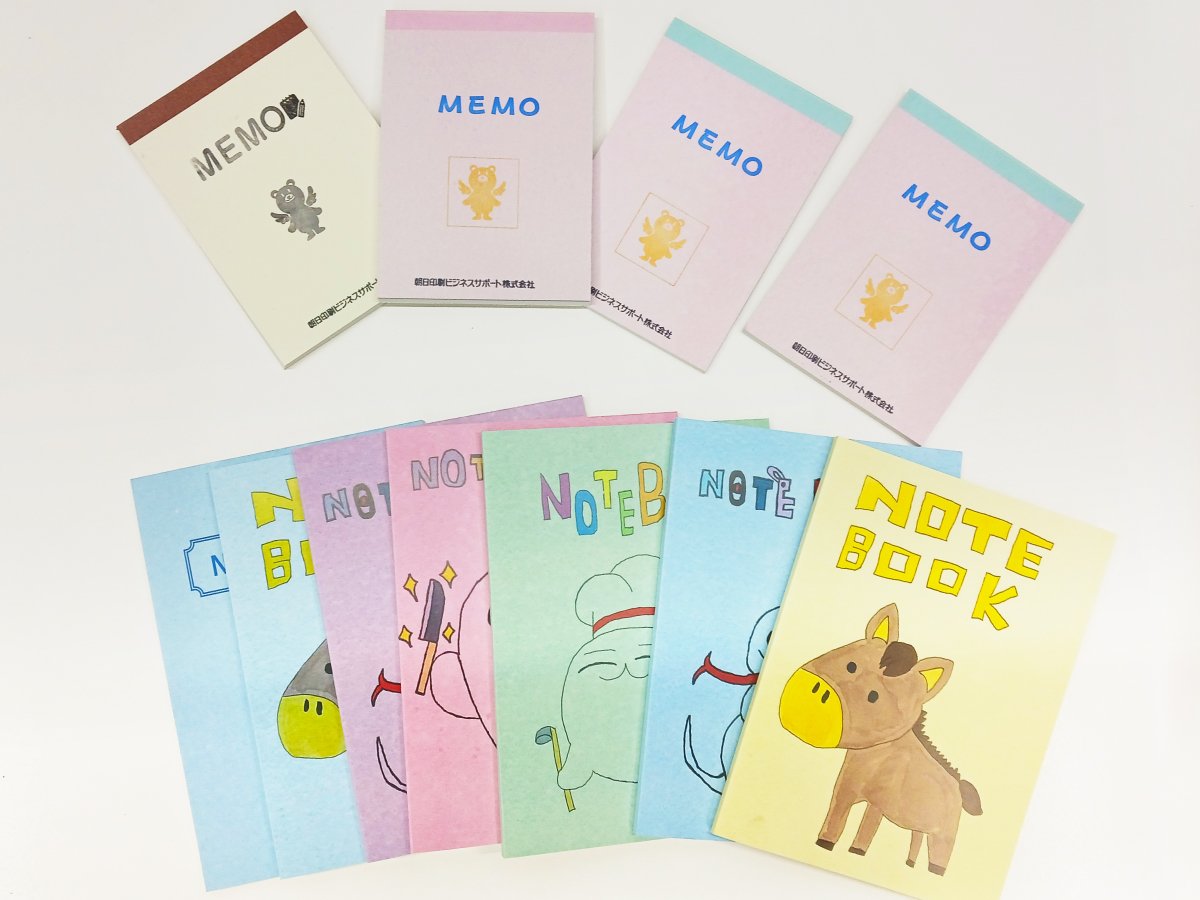

知的障害のある喜中さんは朝日印刷のパート勤務からABS社員となった。使用済みコピー用紙を専用機で再生し、その紙でメモ帳などを作るまでの仕事を一手に担うほか、毎日1時間半、工場内で糊(のり)付け機に給紙する作業も行う。「最初は一つ一つ、つまずいていたけど、分からないことを教えてもらって、できるようになった。今も緊張するけど、完成する商品が見られて楽しい」。その表情に、生産ラインの一員であることへの喜びがあふれる。

ABSで製作しているメモ帳。イラストも同社の社員が手がける。

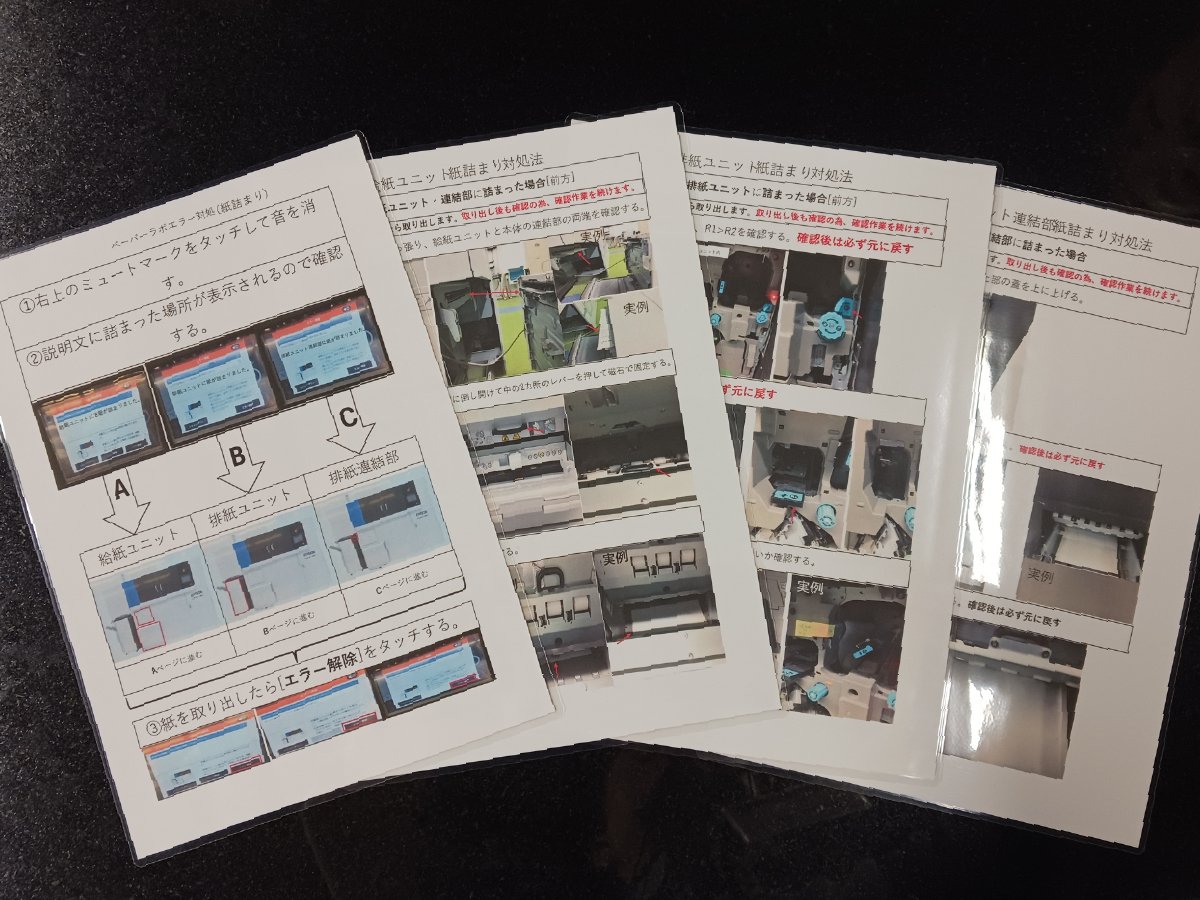

ABSが目指すのは、一人一人の特性を見極め、それに合わせた仕事をしてもらい、会社の戦力となってもらうことだ。朝日社長は「これが本当に難しく、正解はない」と言う。まずは会社側の意識改革が必要だった。「能力的にも体力的にも、障害者には難しいのではないか」という工場の担当者に「まずはやらせてほしい」と頼んで仕事を切り出してもらい、どうやったらできるか工程を見直し、写真付き手順書を作った。

喜中さんはリーダーとして手順書も作る。写真付きで分かりやすくまとめられている。

人と業務のマッチングも一筋縄ではいかない。彼なら大丈夫と送り出しても、能力はあっても精神的につらかったことが後で分かることもある。「結局は一人一人と対峙していくしかない。でも私たちのほうで最初から『できない』と決めつけることはしない」と言う。小さなトライを繰り返し、本人たちは少しずつ自信を得て、その仕事ぶりが周囲からも評価されるようになっていく。そうしてABSに任せられる業務は少しずつ増えてきた。

朝日社長は、障害のある息子の母でもあり、福祉の仕事に長年携わってきた。その経験をもってしても「雇用する立場になって、考え方が変わった」と言う。それは支援とは、守ってあげることではなく、困ったときに頼れる場所や支えとなる〝杖〟を自分で使いこなせる力を育むこと、だという。さらに今、力を注いでいるのは監督側のスキルアップにより、能力を見いだす目を育てること。「適材適所で働くことができ、困った時に頼れる場所が会社にある。そういう会社は、障害のあるなしに関わらず、誰にとっても魅力的でしょ」。朝日社長は、企業の成長戦略として障害者雇用に取り組んでいる。

わたしたちは、互いに認め合いながら

自分らしく輝ける社会を応援しています

(五十音順)

DEI(ディー・イー・アイ)は、多様性(ダイバーシティ)、公平性(エクイティ)、包括性(インクルージョン)を意味する言葉です。性別、年齢、国籍、出身、性的指向、障害の有無…人と人との間に横たわるさまざまな違い。DEIは、これらを互いに認め合い、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境づくりを進める考え方です。北日本新聞社広告キャンペーン「みんなでつなぐDEI」では、誰もが自分らしく輝ける社会について考えます。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局