1945(昭和20)年8月2日未明、富山市は米軍の大規模空襲に見舞われ、市街地の大半が灰じんに帰した。北日本新聞社も焼け、新聞の発行そのものが困難になる中、翌3日の紙面で空襲をどのように伝えたのか。

富山大空襲では米軍の爆撃機約170機が2日未明から約2時間のうちに50万発以上の焼夷弾を投下。2700人超が死亡し、米軍の目標エリアのうち99・5%が破壊された。

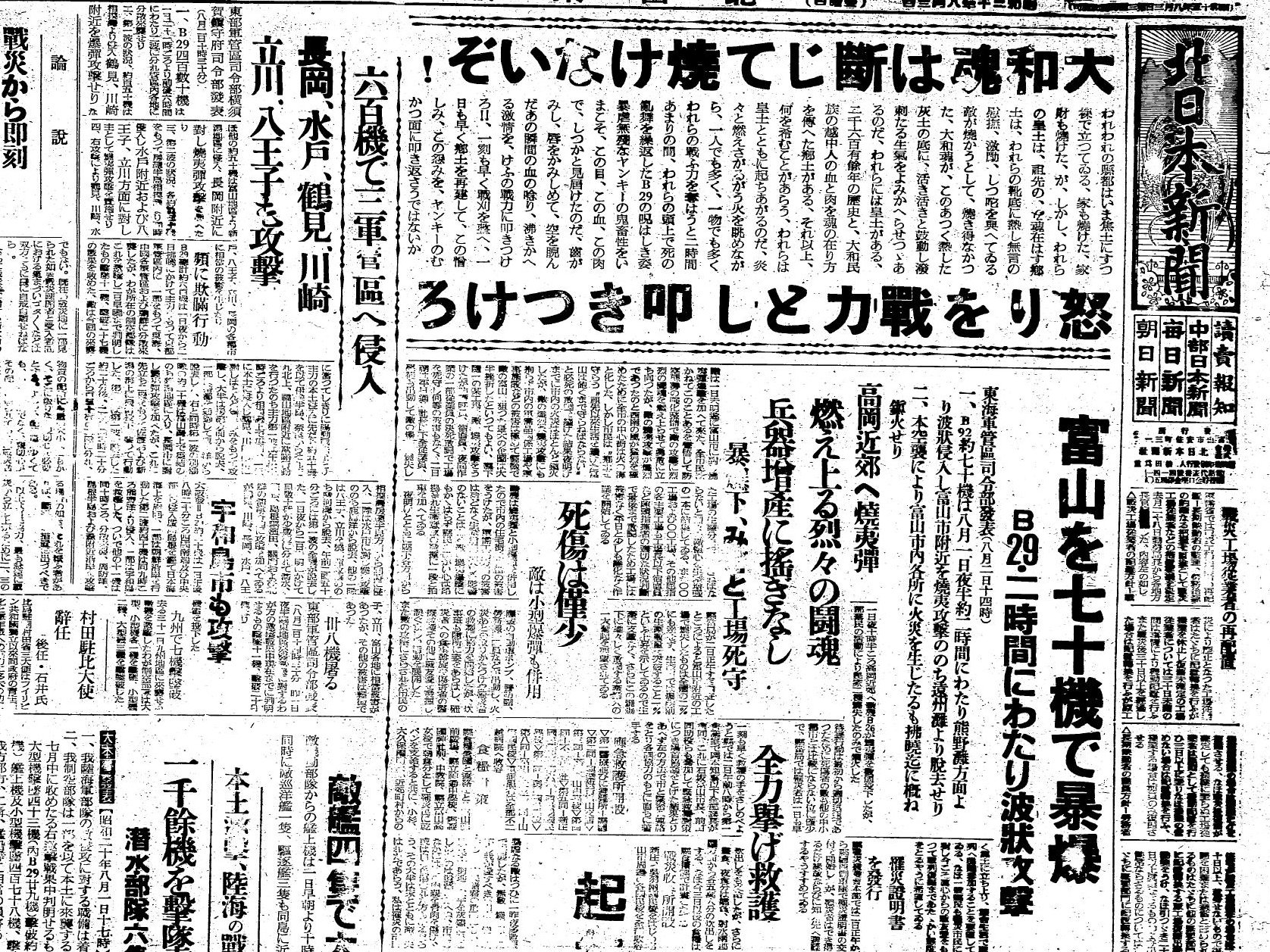

3日1面トップ記事では「敵が焼かうとして、焼き得なかった、大和魂がこのあつく熱した灰土の底に活き活きと鼓動し溌剌(はつらつ)たる生気をよみかへらせつつあるのだ」と鼓舞している。

その下の「富山を七十機で暴爆」という記事は軍発表の情報。「B29約七十機は(中略)富山市付近を焼夷攻撃ののち遠州灘より脱去せり」「富山市内各所に火災を生じたるも払暁までに概ね鎮火せり」という内容だ。さらに、「燃え上がる烈々の闘魂 兵器増産に揺るぎなし」という記事では、市民が必死の敢闘を続けた結果、「軍需品工場や軍事施設などの被害は極めて軽微で敵の富山市を狙つた最大の企図は大半挫折したといつてもよい」と伝えている。

近くに「死傷は僅少」という見出しがある。「市民の待避行動は最初から適切迅速であったために、死傷者の数も他の中小都市とは比較にならない位に僅少」と強調している。左上には「論説」として「戦災から即刻立上れ」と題して「本土決戦においてこそ鬼畜の敵を一兵余さず殲滅するのである」と県民に戦列に戻ることを呼びかけている。

翌日以降の紙面にも被害状況などは報告されていない。むしろ4日の紙面では「起て県民先づり災話を打切れ」と被災体験談を無駄話と断じ、「復仇の大決意と戦列復帰」が第一と主張している。現代の感覚とかけ離れた内容になっているのはなぜか。

戦時統制で情報制限

当時は明治以来の「新聞紙法」と「出版法」で政府への納本・届け出が義務付けられていた。「安寧秩序」「風俗」を害すると判断されると発売などを禁じられ、差し押さえられた。さらに1937年に日中戦争が始まり、1938年に戦時統制を強化する「国家総動員法」が制定された。1941年1月には同法に基づく「新聞紙等掲載制限令」が施行。この法令で「総動員業務に関する官庁の機密」 「軍機保護法の規定による軍事上の秘密」「軍用資源秘密保護法の規定による軍用資源の秘密」のどれかに該当する情報は新聞や出版物に掲載することを禁じられた。

加えて太平洋戦争開戦直後の1941年12月には、世論を戦争遂行のために一元化することを目的とした「新聞事業令」が施行され、政府の統制はさらに厳しくなった。政府からの圧力の実態として、『富山大空襲』(北日本新聞社編)には毎日のように特高警察に呼び出されたという北日本新聞社幹部の体験談が紹介されている。