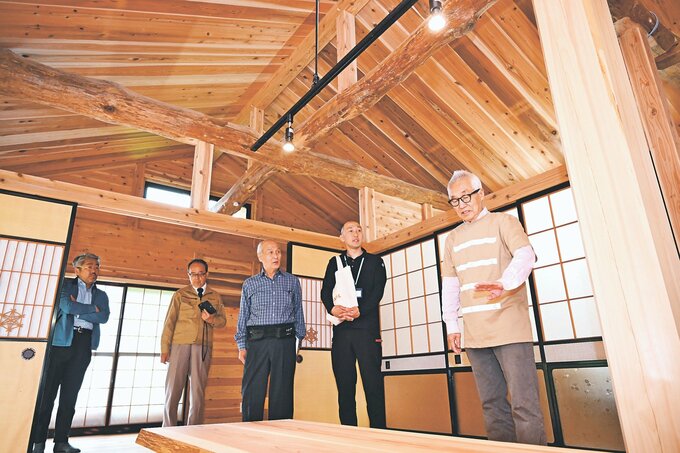

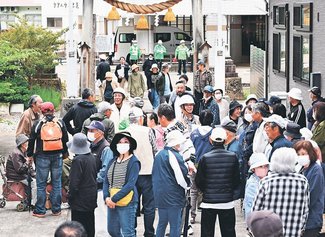

能登半島地震で被災した住宅を地元のスギを活用して再建するプロジェクトは10日、富山県氷見市阿尾に完成した「ひみ里山スギ板倉の家」で見学会を開いた。東日本大震災の復興住宅として実績がある「板倉構法」を用い、地元材を使うことで地域資源の活用にもつなげる取り組み。参加者は住宅再建のモデルとなる建築構造に理解を深めた。

プロジェクトはNPO法人とやまの木で家をつくる会や日本板倉建築協会などが取り組む。平屋建て約60平方メートルの阿尾の家は第1号として9日に完成した。半壊した築約60年の木造2階建て住宅を解体し、能登のアカマツの梁(はり)や能登瓦、漆を施した天井板、建具などは再利用して建て替えた。

板倉構法はスギの厚板で壁や床などを構成する伝統的な建築法で耐震性、防火性、吸湿性に優れる。設計した里山建築研究所(茨城)を主宰する筑波大の安藤邦廣名誉教授(76)が構造を解説した。

建て主は荒井美穂子さん(57)で、自伐型林業推進協会(東京)に勤務し、千葉と氷見で2拠点生活を送る。仕事の関係で、東日本大震災の被災地で板倉構法普及に取り組む安藤名誉教授を知り「愛着のある半壊した家を再建したい」と相談したのが今回のプロジェクトにつながった。

安藤名誉教授は「ただ新しく建てるのではなく、残した部材を使うことで地域の文化や技術の継承にもつながる」と言う。荒井さんも「これから家を再建する人にとって地域資源の良さを再認識するきっかけになればいい」と話している。

施工したミヅホ建設(富山市)の長森稔社長、製材した岸田木材(氷見市)の岸田毅会長、広報を担った富山大学術研究部の籔谷祐介講師を交えフォーラムも開いた。北日本新聞社後援。