※2025年1月に掲載した記事であり、肩書や年齢は当時のものです

初めて見る小さく細い紙。筆も違う。「同じ書き初めなのに、なぜ?」。南砺市出身の記者には驚きの光景だった。

2024年12月上旬、富山市新庄小学校。先生のアドバイスを受けながら、4年生が「雪の立山」と勢いよくしたためている。課題の語句や手本に見覚えはあるものの、自身が過去に触れてきた書き初めと比べ、紙の大きさは半分くらい。さらに使っているのは専用の太い筆ではなく、書写の授業用の毛筆という。これまでの“常識”が覆った瞬間だった。

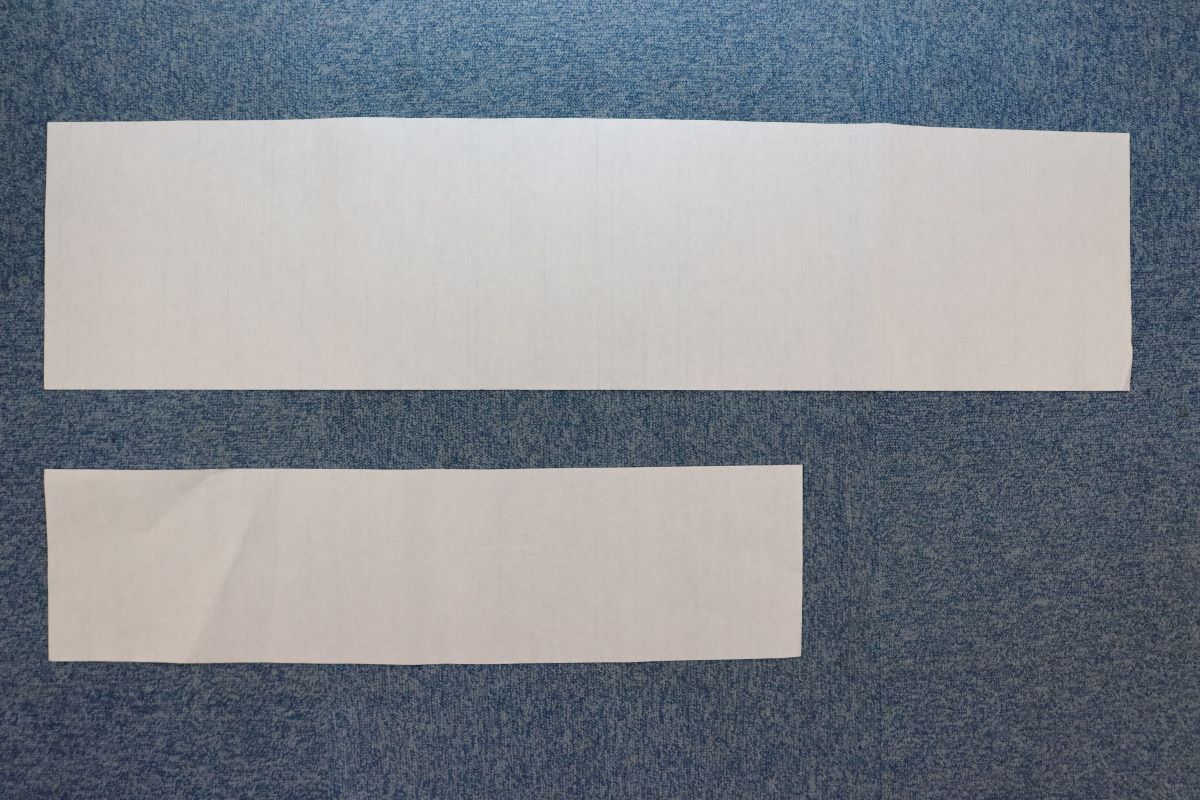

県大会と富山市版 用紙の違い

謎を解き明かすため、書道用品を扱う「キセン堂」(富山市根塚町)に向かった。亀山正博社長によると、富山市内の学校の書き初めでは縦68センチ、横17センチの用紙を使うのが一般的で、このサイズは関係者から「富山市版」と呼ばれているという。

一方、県全域から児童生徒が参加する「県小・中・高校生書き初め大会」の用紙は、縦1メートル、横24センチ。見覚えがある。記者が小中学校時代に書いていたのはこのサイズに間違いない。

どうやら地域によって紙や筆のサイズが異なるらしい。社長によると、県大会と同じサイズの紙の場合は、「だるま筆」と呼ばれる書き初め専用の太い筆を用いる。太さ直径1・7センチ、長さ7センチほど。書写の授業で使う毛筆は、太さ直径1・1センチ、長さ5・5センチほどなので、その差は歴然だ。

市町村によってスタイルに違い

県内の小中学校では、11月下旬ごろから書き初めの練習を始め、各校とも学年ごとに同じ課題語句を練習する。優れた作品を書いた児童生徒は市大会などを経て県大会に進む。小学3年生以上は毛筆を使い、県大会に筆のサイズの規定はないが、だるま筆で参加するのが慣習のようだ。

さらに詳しく調べるため、県内15市町村の教育委員会や学校関係者に取材したところ、小中学校で書き初めをする際、だるま筆で書くかどうか、市町村や学校で違いがあることが分かった。